텅 빈 신생아실. /사진=뉴스1

텅 빈 신생아실. /사진=뉴스1이 같은 저출산 추세는 당분간 이어지며 매년 최악의 통계를 갈아치울 가능성이 높다. 더욱이 지난해 코로나19로 결혼 자체가 줄어들면서 올해 합계출산율 0.7대의 '가보지 않은 길'이 열릴 수 있다. 2029년으로 예정된 인구 순감소 시점도 앞당겨질 가능성이 제기된다.

지난해 합계출산율은 0.84로 OECD 국가들 중 유일한 0명대를 기록했다. 가임여성 100명이 아이를 84명 낳는다는 뜻이다. 2018년 기준 OECD 평균 합계출산율은 1.63이다.

당분간 사망자는 더 늘고, 출생아는 줄어드는 추세가 이어질 전망이다. 김수영 통계청 인구동향과장은 "인구 고령화로 사망자는 계속 증가할 것으로 예상돼 자연감소 속도가 더 가팔라질 수 있다"고 내다봤다.

OECD에서 가장 늙은 한국 애엄마

/사진=통계청

/사진=통계청이 시각 인기 뉴스

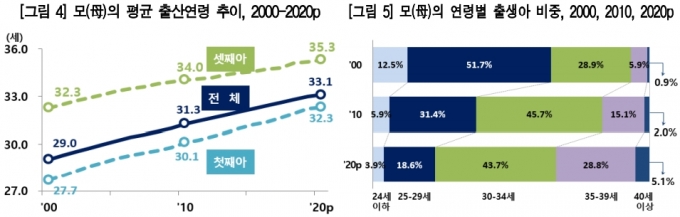

결혼한 뒤 첫째 아이를 낳기까지의 시간도 길어지고 있다. 지난해 출생아 중 결혼 후 2년 이내에 낳은 아이의 비중은 33.9%로 2019년보다 0.4%포인트 떨어졌다. 반면 5년 이상 지난 후 낳은 아이 비중은 25.5%로 0.5%포인트 올랐다. 40~44세 여성의 출산율은 1년 새 0.1% 늘었다. 전 연령대 중 유일하게 출산율이 높아졌다.

만혼에 더해 아이까지 늦게 낮는 최근의 추세는 출산율 감소를 더 부추기고 있다. 김수영 과장은 "첫째 아이 출산 연령이 높아진다는 것은 혼인 후의 가임기간 자체가 짧아진다는 의미"라며 "전체 출생아와 출산율 감소에 더 영향을 줄 수 있다"고 설명했다.

코로나에 줄어든 결혼…인구 감소 시계 앞당겨진다

지난해 8월 29일 서울 강남구 논현동 한 예식장에서 강남구청 직원이 방역수칙 준수 여부 등 다중이용시설 현장점검을 나선 가운데 예식장 관계자가 예식홀 방역작업을 하고 있다. /사진=뉴시스

지난해 8월 29일 서울 강남구 논현동 한 예식장에서 강남구청 직원이 방역수칙 준수 여부 등 다중이용시설 현장점검을 나선 가운데 예식장 관계자가 예식홀 방역작업을 하고 있다. /사진=뉴시스통계청 장래인구추계에 따르면 우리나라 인구는 2028년 정점을 찍고 2029년부터 내리막길을 걸을 것으로 예측된다. 줄어드는 출생아와 늘어나는 사망자 추세가 이어진다면 이 시점도 앞당겨질 여지가 있다.

다만 김수영 과장은 "총 인구는 출생과 사망 외에도 국제 순유입이 영향을 주는데 최근 코로나로 인한 내국인 입국이 늘어나면서 지난해 1~8월 순유입이 17만5000명 가량 증가했다"며 "국제이동의 변동성이 굉장히 크기 때문에 향후 총 인구 감소시기가 앞당겨질지 여부는 예단하기 어렵다"고 말했다.