생산성은 노동, 자본, 원료 등을 투입해 얼마나 많은 생산을 이뤘는지 나타내는 지표다. 노동생산성이 대표격이다. 근로자 1명이 1시간 동안 산출한 생산량을 의미한다.

심지어 2015년 4분기에서 지난해 2분기까지는 분기 기준으로 마이너스를 기록했다. 연간 기준으로는 최근까지 1%를 밑돌고 있다. 2000년대 들어 가장 낮은 수준이다.

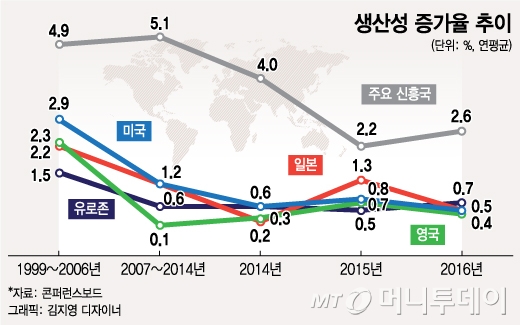

신흥시장은 그나마 상대적으로 강력한 생산성 성장세를 뽐내고 있다. 다만 과거에 비할 정도는 못 된다. 주요 신흥국의 노동생산성 성장률은 1999~2006년 연평균 4.9%에 달했지만 지난해엔 2.6%에 그쳤다.

전문가들은 글로벌 금융위기로 약해진 세계 경제에 힘을 실어줄 수 있는 사실상 유일한 방법이 생산성을 높이는 일이라고 지적한다. 재닛 옐런 미국 연방준비제도이사회(FRB) 의장은 미국의 임금인상 속도가 더딘 게 생산성이 낮기 때문이라고 지적한 바 있다. 생산성을 높이면 임금인상에 따른 소비 확대를 기대할 수 있다는 말이다.

이 시각 인기 뉴스

MGI는 지난 3월에 낸 '생산성 퍼즐'(Productivity Puzzle)이라는 제목의 보고서에서 지난 50년간 G20(주요 20개국)의 연평균 성장률이 약 3.5%로 이 중 1.8%는 생산성 향상에서, 나머지 1.7%는 노동력 공급 확대에서 비롯됐다고 분석했다.

MGI는 노동력 공급이 저출산, 고령화 등으로 이미 한계점에 도달했다며 앞으로 50년 동안 노동력 공급 증가율이 연평균 0.3% 수준으로 떨어질 것으로 예상했다. 생산성을 급격히 높이지 않으면 과거의 성장세를 유지할 수 없다는 뜻이다. MGI는 미국 경제가 성장하는 데 생산성 향상이 기여한 비중이 1970년대 35%에서 최근 80%로 높아졌다고 지적했다.

학자들은 생산성 성장이 둔화된 이유를 여러 가지로 설명한다.

우선 생산성 산출 근거 지표인 GDP(국내총생산)가 모든 경제 활동을 반영하지 못한다는 주장이 있다. 한 예로 최근 디지털 경제가 급팽창하고 있지만 인터넷으로 생산되고 유통되는 광범위한 공짜 정보와 서비스는 GDP에 포함되지 않는다.

미국 재무장관을 지낸 로런스 서머스 미국 하버드대 교수는 '구조적 장기 침체'(secular stagnation)가 문제라는 진단했다. 금융위기 이후 저성장, 성장 정체가 만성이 되면서 가계와 기업이 소비와 투자를 꺼려 생산성이 떨어졌다는 분석이다.

'솔로우의 생산성 역설'(Solow productivity paradox)을 거론하는 이들도 있다. 노벨상을 받은 미국 경제학자 로버트 솔로우의 이름을 딴 '생산성 역설'은 기술 혁신이 오히려 생산성을 떨어뜨리는 현상을 말한다. 솔로우는 1980년대 말 컴퓨터시대가 도래했지만 생산성은 낮아졌다는 사실을 포착했다. 기업에 컴퓨터 보급이 확산된 1973~1995년 미국의 노동생산성 증가율은 연평균 1.5%에 불과했다.

주목할 점은 1990년대 중반 이후 미국의 노동생산성 증가율이 2.5% 너머로 반등했다는 사실이다. 인터넷이 컴퓨터 관련 혁신에 힘을 더한 결과로 풀이된다. AI(인공지능), IoT(사물인터넷) 등 최근 주목받는 혁신의 산물이 본궤도에 오르면 생산성의 반등을 기대할 수 있는지 모를 일이다.

일각에선 중앙은행들이 글로벌 금융위기 대응 과정에서 생산성을 떨어뜨렸다는 비판도 제기된다. 중앙은행들이 경기부양을 위해 푼 막대한 저금리 자금이 외부 지원으로 간신히 연명하는 '한계기업'(좀비기업)을 양산했다는 것이다.