사실 그동안 중국산 온라인게임은 '3류'로 취급됐다. 그래픽 처리도 떨어지고 재미도 없어서 사용자들에게 외면을 받았다. 그러자 중국은 국산 게임 베끼기에 나섰고, 중국산 산자이(山寨·'산적 도굴'을 의미하는 용어로 모방제품) 게임으로 국내 게임업체들은 골머리를 앓아야 했다.

지난 2009년 12월 웹젠이 중국의 더나인을 상대로 소송을 제기한 것도 같은 맥락이다. 더나인이 웹젠에서 개발한 '뮤'를 그대로 모방한 게임을 내놓은 것이다. 넥슨도 지난 2006년 중국 텐센트가 '크레이지 아케이드 비엔비'를 모방한 게임을 공개하자 손해배상 청구소송을 제기했다. '오디션' '던전앤파이터' '메이플스토' 등도 모방의 대상이었다.

그러나 최근들어 상황이 달라졌다. 모방이 거듭되면서 중국산 게임이 질적으로 진화하기 시작한 탓이다. 더이상 한국산 게임을 베낄 필요가 없어진 것이다. 이에 따라 2000년대초만 해도 70%에 육박하던 중국내 한국게임의 비중은 지난해 20%대까지 떨어졌다. 반면 중국내 자국 게임의 비중은 70%로 치솟았다.

중국 인민일보가 최근 발표한 '2010년 중국 10대 신작게임'에서도 한국 게임은 '드래곤네스트'를 제외하고 순위에 이름조차 올리지 못했다. 심지어 드래곤네스트를 개발한 아이덴티티는 지난해 중국 샨다에 인수된 곳이다. 중국 시나닷컴의 게임전문코너가 발표한 지난해 12월 게임 인기순위 '톱10'에도 한국게임은 3종만 이름을 올렸다.

자국 시장을 점령한 중국 게임은 이제 한국 시장까지 탐내고 있다. '완미세계' '천존협객전' '주선온라인' '적벽온라인' 등이 잇달아 국내에서 서비스되면서 '알짜 게임'의 면모를 과시하고 있다. 특히 최근 엔도어즈가 선보인 중국 게임 '불멸 온라인'은 중국 게임으로는 이례적으로 최고 동시접속자수 6만명을 넘어서는 등 큰 인기를 끌고 있다.

게임업계의 한 CEO는 "국내 게임을 서비스하는데 드는 비용이 수십억원에 이르는데 비해 중국 게임은 국내에 들여오는데 드는 비용이 5억원 미만"이라며 "중국 게임의 질까지 높아진 상황이어서 국내 게임유통사들이 굳이 수입을 마다할 이유가 없을 것"이라고 말했다.

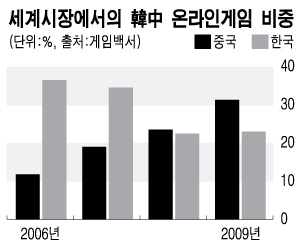

자신감을 얻은 중국은 지난해 샨다의 아이덴티티 인수를 비롯해 텐센트가 국내 게임개발사 7곳에 총 184억원을 투자하는 등 거침없는 행보를 보이고 있다. 온라인게임 종주국으로 꼽히던 한국 게임산업이 위협받고 있는 셈이다. 이에 따라 전세계 시장을 석권하고 있던 한국 온라인게임은 중국에 밀려 2위로 내려앉았다. 지난 2006년 중국에 비해 3배 높은 점유율을 차지하던 한국 온라인게임은 지난 2008년 중국에 역전을 허용한 뒤 꾸준히 격차가 벌어지고 있다. 온라인게임 종주국 체면을 유지하기도 어려운 지경에 이르렀다.

이인화 이화여자대학교대학원 디지털미디어학부 교수는 "한국 게임은 가격경쟁력 측면에서 중국 게임에 밀릴 수밖에 없기 때문에 굉장히 우려스러운 상황"이라며 "앞으로 중국뿐 아니라 가격 경쟁력을 갖춘 인도 게임까지 몰려올 것으로 예상되기 때문에 국내 게임업계의 고민이 필요한 시점"이라고 말했다.