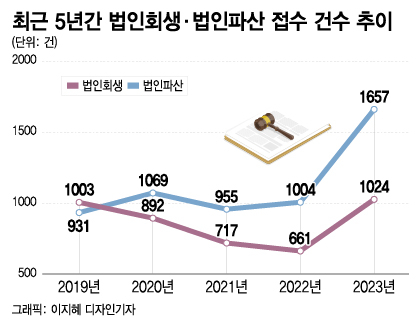

기업들의 파산 신청이 회생보다 많은 이른바 '데드크로스'가 4년째 지속되고 있는 것으로 나타났다. "회사를 살리는 것보다 폐업하는 게 낫다"고 판단한 기업인이 늘고 있다는 것이다. 경기침체 장기화의 암울한 현실이다.

지난해 파산을 신청한 중소·영세기업 숫자는 2009년 글로벌 금융위기나 코로나 팬데믹 때보다도 많다. 2009년만 해도 법인 파산 신청은 226건, 2020년엔 1069건에 그쳤다. 글로벌 금융위기 당시와 비교하면 지난해 법인 파산 신청은 7배 넘게 늘었다.

특히 금리인상이 중소·영세기업에 직격탄이 됐다는 분석이다. 한국은행 기준금리는 2020년 0.5%에서 2021년 1.0%, 2022년 3.25%, 2023년 11월 기준 3.5%다. 차입금 비중이 높거나 사업 시작 단계인 중소기업, 스타트업은 대출이자 감당도 쉽지 않은 상황이다.

코로나 팬데믹 기간(2020~2022년) 버팀목이 됐던 정부의 정책 지원이 종료된 것도 영향을 미쳤다는 분석이다. 팬데믹 당시 정부는 저리 대출에 더해 대출 만기 연장, 원리금 상환 유예 조치를 시행했다. 이같은 조치는 2020년 4월 시작돼 지난해 9월까지 총 다섯 차례 연장됐다. 금융위원회는 대출 만기는 2025년 9월까지 다시 한번 연장했지만 원리금은 40~50개월에 걸쳐서 분할 상환을 하도록 했다. 그동안 자금줄이었던 대출이 금리 인상 이후 부메랑으로 돌아오면서 '빚잔치'가 시작됐다는 얘기다.

이 시각 인기 뉴스

서울회생법원 부장판사 출신인 전대규 변호사는 "영업이익으로 이자비용을 감당하지 못하는 한계기업들이 감당할 수 없는 상황이라 판단하고 파산을 선택하는 상황"이라며 "금리가 오르고 직원을 구하기가 어려워지는 등 경영 상황이 악화되니까 회생을 통해 사업을 이어갈 동력이 없다고 보고 접어버리는 것"이라고 말했다. 사업성이 좋다는 확실한 증명 없이 막연한 전망만으로는 기업을 유지할 수 없게 됐다는 얘기다.

기업만 어려운 것도 아니다. 지난해 전국 법원에 접수된 개인 회생도 12만1017건으로 역대 최다를 기록했다. 전년과 견줘 34.5% 늘었다. 단순 계산하면 한 달에 1만명 이상이 개인 회생을 신청한 것이다.

가상화폐·주식 빚투(빚내서 투자)와 부동산 영끌(영혼까지 끌어모은 대출)에 나섰던 2030세대와 자영업자들의 몰락이 가속화하고 있다는 신호로 해석할 수 있는 대목이다.

전대규 변호사는 "금리와 물가가 높아지고 경기침체가 지속되고 있어 올해도 지난해 같은 추세를 벗어나긴 쉽지 않을 것"이라고 말했다.