18일 정부 및 관련업계에 따르면 '벤처기업육성에 관한 특별조치법(벤특법)' 개정으로 지난 7월 15일부터 실시된 전문엔젤 제도가 사실상 소득공제 혜택을 받지 못해 투자 활성화에 걸림돌로 작용할 것이란 우려가 나온다.

전문엔젤투자자란 최근 3년간 벤처기업에 1억원 이상 투자한 실적과 벤처기업을 창업한 경력을 갖춘 개인 엔젤투자자를 말한다. 정부는 이들에게 모태펀드로부터 공동 투자 등의 지원을 실시하는 한편 투자한 기업에 대해 벤처기업으로 '공식인증'하기로 했다.

문제는 현행법상 전문엔젤투자자 육성을 위해 벤처기업 인증 권한을 주면서도, 이들이 벤처기업에 투자한 금액에 대해선 소득공제 대상으로 인정하지 않는다는데 있다.

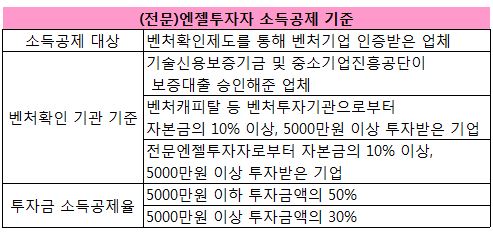

현행법대로라면 전문엔젤투자자가 소득공제를 받으려면 기술신용보증기금의 심사를 통과하거나 VC로부터 이미 투자를 받아 벤처인증을 받은 기업에만 투자해야 한다. 하지만 벤처투자자 중 가장 큰 위험을 짊어지고 창업기업에 투자해야 하는 엔젤투자자의 속성을 고려하면, 보수적 성향의 다른 기관으로부터 벤처인증을 받은 기업은 투자 대상과는 거리가 멀 수밖에 없다.

이런 상황에서 정부는 지난해 5월 '벤처·창업 자금생태계 선순환 방안'을 통해 엔젤투자자의 투자금액 5000만원 이하에 대해 소득공제 비율을 종전 30%에서 50%로 확대하는 방안을 내놓았다. 이 역시 같은 이유로 유명무실하다는 비판이 제기돼 왔다.

이 시각 인기 뉴스

VC업계 다른 관계자는 "전문엔젤투자자를 육성하기 위해 벤처인증 권한까지 줬으면 일반 엔젤투자자는 제외하더라도 전문엔젤의 투자금에 대해선 소득공제로 인정해주거나 '창업 3년 이내 기업'으로 조특법의 기준을 개정해야 한다"며 "현재처럼 소득공제를 받을 수 없는 구조라면 전문엔젤투자자 육성에 걸림돌이 될 것"이라고 우려했다.

정부도 문제점을 인식하고 개선 방안을 마련 중이다. 정부 한 관계자는 "전문엔젤이 투자하려는 기업은 대부분 다른 기관들로부터 벤처인증을 받기 이전인 창업초기인 경우가 많다"며 "개선안을 고민 중이지만 세수 문제 등도 감안해야 해서 유동적인 상황"이라고 말했다.

한편 전문엔젤투자자 제도 도입 이후 이달말 11명이 정부로부터 첫 승인을 받는다. 1995년 다음을 공동창업한 이택경 현 프라이머 대표와 모바일 소프트웨어 업체 올라웍스를 창업한 후 당시 투자자였던 인텔에 350억원에 매각했던 류중희 전 대표가 전문엔젤투자자로 신청했다.