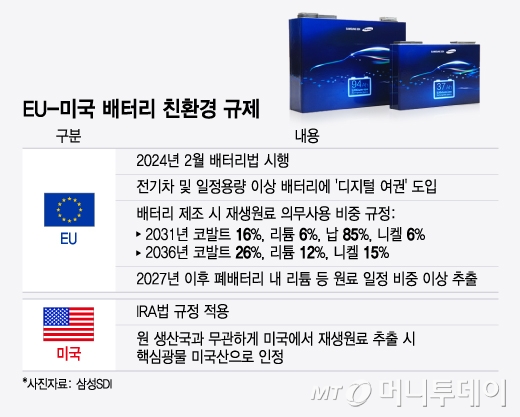

EU-미국 배터리 친환경 규제/그래픽=윤선정

EU-미국 배터리 친환경 규제/그래픽=윤선정미국 역시 IRA(인플레이션감축법)를 활용해 자국 내 생산 재생원료 사용을 지원하고 있다. 순환경제가 수출조건이 된 상황에서 이들을 주요 교역국으로 삼고있는 우리나라는 강화하는 재생원료 규제라는 무역장벽을 넘어야하는 셈이다.

동시에 배터리 제조 시 사용해야하는 재활용 원료 의무비중도 설정했다. 이르면 2031년부터 적용하며 △코발트 16% △리튬 6% △납 85% △니켈 6% 등 일정 비율 이상을 사용 후 배터리(폐배터리)에서 추출한 재생원료로 써야한다.

미국은 유럽처럼 재생원료 의무사용 비중을 명시하진 않지만 IRA를 통해 자국 시설에서 만든 재생원료를 우대하고 있다.

지난해부터 시행된 IRA는 세액공제 지급 조건으로 전기차 배터리 부품의 50%이상을 북미에서 제조·조립하고 핵심광물의 40%이상을 미국 혹은 미국과 FTA(자유무역협정)을 맺은 국가에서 조달하도록 했다. 배터리 부품 요건과 핵심광물요건은 단계적으로 상승 각각 2029년까지 100%, 2027년까지 80% 이상으로 오른다.

이 시각 인기 뉴스

폐배터리에서 추출하는 재생원료 역시 같은 기준을 적용한다. 원 생산국과 무관하게 미국에서 폐배터리를 수거해 광물로 추출하면 미국산 핵심광물로 본다. 미국에서 발생한 폐배터리는 다른 나라로 옮기지 않고 현지에서 재활용해야 한다는 의미로 이미 폐배터리 선점 수요가 발생했다는 해석이 나온다.

국가 간 폐기물 무단이동 금지를 골자로 한 바젤협약에서도 폐배터리에 대한 규제는 적용 전이다. 1992년 5월 발효된 바젤협약은 유해 폐기물을 포함한 폐기물에 대해 국가 간 상호 동의아래 수출입이 가능하도록 규정했다.

대표적인 품목은 플라스틱으로 현재 폐플라스틱의 수출과 수입은 대부분 금지된 상태다. 전자제품 폐기물 역시 바젤협약에 적용을 받지만 전기차의 폐배터리에 대해선 처리 및 관리 규범을 논의 중이라고 한다.

황경인 산업연구원 부연구위원은 "배터리 산업은 주로 미국과 유럽 등 현지에서 생산해 고객사에 공급하는 구조로 업계는 현지에서 재활용 규제를 고려할 수밖에 없는 상황"이라며 "배터리법 등 환경규제가 순환경제뿐만 아니라 높은 중국 의존도에 대응하고 견제하려는 의도가 있는 만큼 중국 업체에 비해 우위에 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 분야에서 경쟁우위를 확보할 계기로 삼아야한다"고 말했다.