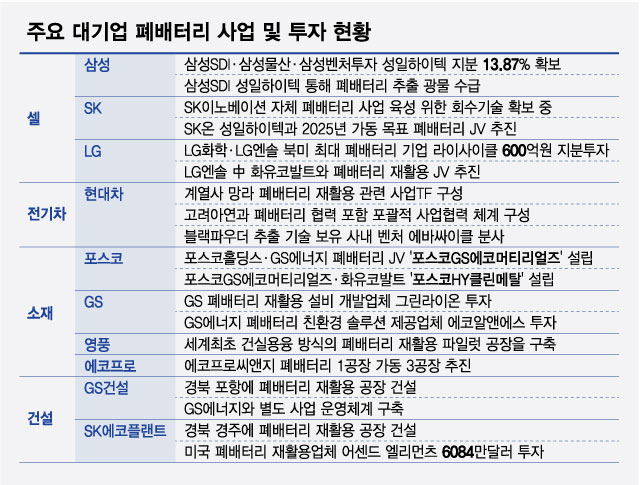

배터리 사업을 펼치는 삼성·SK·LG그룹은 안정적인 공급망 확보를 위해 폐배터리 사업에 뛰어들었다. 삼성그룹은 일찌감치 파트너사로 국내 1위 폐배터리 재활용 업체이자 말레이시아 등에서 공장을 운영 중인 성일하이텍을 낙점했다. 삼성SDI 8.81%, 삼성물산 4.9%, 삼성벤처투자 0.09% 등이 성일하이텍의 지분 총 13.87%를 보유했다. 오너일가를 제외하고 가장 많다.

이들의 폐배터리 투자는 안정적인 광물 수급을 위한 행보로 풀이된다. 글로벌 전기차 기업이 배터리 업체와 JV를 설립하는 것과 같은 이유다. 현대차그룹의 투자도 마찬가지다. 그룹 주요 계열사를 망라하고 폐배터리 재활용 사업TF를 구성한 바 있는 현대차그룹은 최근 고려아연과 전구체 합작사 및 폐배터리 재활용 등에 대한 협력을 약속했다. 블랙파우더 추출 기술을 보유한 사내 벤처 에바싸이클을 최근 분사시켰을 정도로 내부 연구도 활발하다.

눈에 띌만한 점은 건설사들의 참전이다. GS건설은 ㈜GS·GS에너지와 별도로 폐배터리 사업을 영위한다. 경북 포항에 폐배터리 재활용 공장을 짓고 있다. SK에코플랜트(구·SK건설)는 최근 경북 경주에 폐배터리 재활용 공장 부지를 확정했으며 미국 현지에도 대규모 투자를 감행하며 다양한 기회를 모색한다. 이런 흐름과 관련해서 한 건설사 관계자는 "폐배터리 기술의 핵심은 화학적 분해"라면서 "플랜트 사업을 위해 영입한 화학 전공자를 기반으로 신사업에 속속 나선 것 같다"고 했다.

폐배터리 분야에 다수의 기업이 뛰어들면서 스크럽 확보 경쟁이 예상된다. 전기차 교체 주기가 아직 도래하지 않았기 때문에 폐배터리 기업은 배터리·양극재 공정에서 발생하는 부산물인 스크럽이나 불량 배터리를 수급받는 게 일반적이다. 현재는 국내 주요 배터리 기업의 국내외 공장에서 이를 공급받는다. 유럽이 폐배터리 역외 반출을 제한하겠다 선언하고, 폐배터리 기업이 계속 늘게 됨에 따라 한정된 스크럽을 둘러싼 확보 경쟁이 당분간 이어질 것이란 게 업계의 중론이다.

이 시각 인기 뉴스

한 배터리업계 관계자는 "IT기기·스마트폰·전동공구 폐배터리만으로는 수익성 확보가 어렵다"면서 "폐전기차가 나오는 5~6년 뒤를 기회로 보고 뛰어든 기업들이 한정된 스크럽을 놓고 경쟁하면서 수익을 내지 못하는 상황을 장시간 버텨내야 하는 것이 국내 폐배터리 업계에 내려진 첫 미션이라 할 수 있다"고 했다.