5년 전만 해도 공상과학소설에 가까운 미래였지만, 이젠 코 앞에 다가온 친환경 모빌리티의 미래다. 5년 사이 한번 충전에 400km 안팎을 달리는 전기차는 이미 우리 실생활의 일부가 됐고 플라잉 택시, 이른바 도심항공교통(UAM)은 2년뒤 국내에서 상용화될 예정이다. 친환경 에너지 생태계 제일 끝단에 위치해 에너지 패러다임의 변화를 가장 생생히 담아내는 그릇, 친환경 모빌리티는 올해로 5회째를 맞은 '그린비즈니스위크(이하 GBW) 2023' 전시의 핵심이다. 현대차와 SK, LG, 삼성 등 한국을 대표하는 기업들은 그동안 가다듬은 기술 역량을 결집해 오는 11월 22일 코엑스에서 개막하는 'GBW 2023'에서 친환경 모빌리티의 현재와 미래를 보여줄 예정이다.

현재 도로를 달리는 아이오닉5, EV6, 아이오닉6, EV9 등은 현대차 전기차 기술력의 '현재'다. 올해 GBW 전시장을 대표할 얼굴이기도 하다. 전동화 기술 역량을 집약해 2020년 내놓은 전용 전기차 플랫폼 'E-GMP'가 이들 전기차를 만들어낸 요람이다. 전시장에선 전기차의 미래도 볼수 있다. 현대차는 이미 2025년 적용을 목표로 'E-GMP'를 이을 '2세대 전용 전기차 플랫폼'도 개발 중이다. 2세대 플랫폼은 중형 SUV 차급 중심의 현행 E-GMP 대비 공용 개발이 가능한 차급 범위가 소형부터 초대형 SUV, 픽업트럭, 제네시스 브랜드 상위 차종 등을 아우르는 거의 모든 차급으로 확대된다. 현대차는 2025년부터 2030년까지 현대자동차 4종, 제네시스 5종의 승용 전기차를 2세대 플랫폼으로 개발해 내놓기로 했다.

수소연료전지와 배터리를 함께 탑재한 멀티콥터 드론인 '프로젝트 N'이 대표적이다. '프로젝트 N'는 지난해 감항인증을 받았고 이를 통해 현대차는 국내 최초의 수소연료전지 항공기 제조사 타이틀을 갖게 됐다. 2028년 상용화를 목표로 개발 중인 '전기 수직 이착륙 항공기(eVTOL)'도 있다. 나비의 생체 구조에서 영감을 얻은 5인승 시트 디자인이 특징이다. 재활용이 가능한 첨단 탄소 섬유, 재활용 플라스틱, 식물 추출물로 만든 섬유 등 친환경 소재가 적용됐다.

전기차와 플라잉택시의 직접적 동력원인 배터리 기술도 'GBW 2023'에서 살펴볼 수 있다. 특히 SK와 LG, 삼성 등 한국 배터리업계는 세계 전기차 배터리 시장 점유율 1위로 미래 기술 역시 주도하고 있다. 특히 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 기술이 주목된다. 현재 널리 쓰이는 리튬이온 배터리가 액체 상태의 전해질을 사용하는 것과 달리 고체 전해질이 분리막의 역할까지 하는 배터리다. 리튬이온 배터리보다 에너지 밀도가 높아 동일 용량에도 부피를 크게 줄일 수 있고 화재 위험성도 낮은데다 충전속도까지 끌어올릴 수 있다. 한 번 충전으로 지금보다 먼 거리를 보다 안전하고 편하게 갈 수 있는 미래 전기차 시대의 젖줄인 셈이다.

이 시각 인기 뉴스

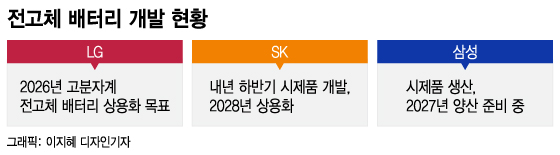

LG는 2026년 고분자계 전고체 배터리 상용화를 목표로 연구개발 중이다. 고분자계 폴리머 전해질을 사용한 고분자계 전고체 배터리는 기존 양산 공정을 그대로 이용할 수 있어 상용화 역시 상대적으로 쉬운 것으로 알려져있다. SK는 내년 하반기 전고체 배터리 시제품을 개발해 2028년 상용화에 나선다. 이를 위해 오는 2025년까지 대전 배터리연구원에 4700억원을 투입, 연구원 시설을 확장하는 한편 차세대 배터리 파일럿 플랜트를 신설할 예정이다. 삼성은 2027년 전고체 배터리 양산을 준비 중이다. 지난 6월 전고체 배터리 시제품 생산을 시작으로 올해 하반기부터는 고객에게 납품하는 샘플을 생산할 계획이다.

기업들은 이미 배터리 리사이클링의 광범위한 활용을 위한 행동에 나섰다. LG에너지솔루션은 중국 1위 코발트 생산업체인 화유코발트와 배터리 리사이클 합작법인(JV)를 설립했다. 합작법인은 배터리 생산과정에서 발생하는 폐기물인 스크랩과 수거된 폐배터리 등에서 배터리 핵심 원재료인 니켈, 코발트, 리튬 등을 추출하게 된다. SK는 폐배터리 재활용 전문기업인 성일하이텍과 폐배터리 재활용 합작법인 설립을 위한 업무협약을 맺었다. SK가 독자 개발한 수산화리튬 회수 기술과 성일하이텍의 니켈, 코발트, 망간 회수 기술을 결합해 국내에 첫 상업 공장을 구축한다는 목표다. 삼성은 천안과 울산 공장에 배터리 원자재를 회수하고 배터리 제조에 재활용하는 체계를 구축했다. 헝가리와 말레이시아, 미국 등 해외 거점에도 원자재 재활용 생산 시설을 확대할 예정이다. 최근에 '리사이클 연구 랩(Lab)'을 신설해 친환경 소재 회수 기술을 개발중이다.