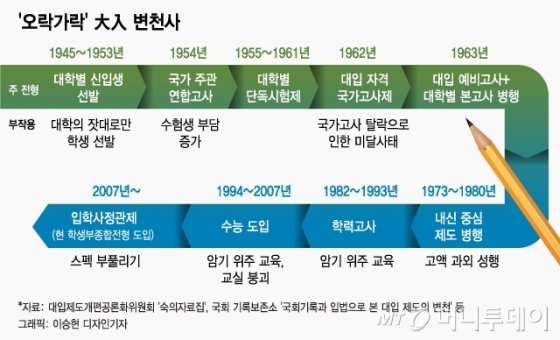

그래픽=이승현 디자인기자

그래픽=이승현 디자인기자본고사로 시작한 대입제도는 학력고사와 수능을 거쳐 학생부종합평가(학종)까지 이르렀다. 세부적인 기준으로 나누면 40차례 이상 달라졌다는 분석도 있다. 변화 과정에서 정체성은 사라졌다.

대입제도 개편 공론화위원회는 지난해 4월30일부터 8월3일까지 약 3개월간 시민참여형 조사 방식으로 공론화를 추진했다. 2022학년도 대입제도 개편에 대한 사회적 합의를 도출하기 위해서다. 시민 대표 490명이 숙의과정을 거쳤다. 여기서 나온 '숙의자료집'과 국회 기록보존소의 '국회기록과 입법으로 본 대입 제도의 변천' 자료를 참고해 입시제도 변천사를 살펴봤다.

그러자 정부는 1954년 대입 국가연합고사와 대학별 고사 등 2단계 대입제도를 도입했다. 수험생들은 먼저 국가가 주관하는 연합고사를 치르게 됐다. 정부는 대입정원 1.3배수 수험생까지 본고사 응시자격을 줬다. 수험생 입장에선 두가지 시험을 준비해야 하는 게 부담이었다. 1955년부터 다시 대학별 단독시험제로 회귀했다. 이는 1961년까지 이어졌다.

1962년 5.16 쿠데타로 군사정부가 들어서면서 대입제도는 또 한 번 달라졌다. 이때 등장한 게 대입 자격 국가고사제. 역시 입시비리를 없애자는 취지였다. 국가고사 성적과 대학별 고사와 면접을 더해 최종 합격자를 가려냈다. 단점이 있었다. 국가고사에서 탈락하면 대학별 고사를 치를 수 없었다. 미달사태가 속출했다. 정부는 결국 1년만에 이 제도에도 칼을 댔다.

이 시각 인기 뉴스

1963년에는 기존 대입자격 국가고시제와 대학별 본고사를 병행했다. 1964~1968년에는 대학별 단독고사를 부활시켰다. 1969~1980년엔 대입 예비고사와 대학별 본고사가 병행됐다. 예비고사 합격생만 본고사에 응시할 수 있었다. 1973~1980년에는 내신제도가 병행됐다. 사교육 수요가 늘며 고액과외가 성행했던 시기다.

1980년 전두환 군사정권은 본고사를 폐지했다. '과외 전면금지'를 내걸고 '교육정상화 및 과열과외 해소방안'을 발표했다. 과외금지는 20년 후인 2000년 사라졌다. 헌법재판소가 과외금지법을 위헌으로 판단하면서다.

◇'학력고사 세대'의 등장=1982년부터 1993년까지 입시를 치른 수험생들은 '학력고사 세대'로 불린다. 1981년 국가보위입법회의는 '교육법'을 개정해 대통령령으로 정하는 선발방법으로 대학 입학을 정하도록 했다. 학력고사와 내신 점수를 합산해 선발하는 방식이 도입됐다.

하지만 학력고사 비중이 절대적이었다. 학력고사 단점으론 암기 위주의 경쟁 교육, 점수별 대학 서열화 등이 꼽혔다.

◇'수능' 도입 취지는 "종합적 고등 사고능력 평가"=대학수학능력시험(수능)이 도입된 건 1994학년도 입시 때다. 종합적 고등 사고능력을 평가한다는 취지에서다. 문제는 '난이도 조절'이었다.

도입 첫해 수능은 8월과 11월 두차례 치러졌다. 난이도가 다른데 점수를 보정할 방법이 없었다. 이듬해부터 연 1회로 달라진 이유다.

1994~1996년까지는 수능과 고교 내신, 대학별 고사가 병행됐다. 각 대학이 자율적으로 대입전형요소 반영비율과 방법을 결정했다. 1997~2001년엔 수능과 학교생활기록부(학생부), 대학별 고사 점수를 반영했다. 이 체제는 2002~2007년에도 유지됐다. 다만 선택형 수능이 도입되고 직업탐구 영역이 신설됐다.

2008년 대입에선 '등급제'가 나왔다. 수능 성적은 등급으로만 제공했다. 표준점수와 백분위 점수는 수험생조차 알 수 없었다. 2009학년도 수능부터는 다시 표준점수, 백분위가 부활했다. 입학사정관 전형과 사회배려자전형이 활성화되는 등 입시 방법이 다양해지기도 했다.

◇"대입전형 간소화하자"…그렇게 나온 '학종'=2013년엔 기존 입학사정관제도가 학생부종합전형(학종)으로 확대됐다. 대입 간소화 정책에 따라서다. 논술 등 대학별로 치르던 과정은 폐지 수순을 밟기 시작했다. 2015년도부터는 학교 외부 실적(공인어학성적·교외수상 등)을 평가에서 배제했다. 학생부 중심 평가가 이뤄지고 있다.

하지만 학종 역시 비판을 피하지 못하고 있다. 돈과 권력, 인맥이 있으면 유리한 '현대판 음서제'라는 비판까지 나온다. 평가근거를 알기 어렵고 사교육 시장만 키웠다는 불만도 있다. 문재인 정부 들어서는 여권 내 학종 개선 목소리가 커지고 있다.

문 대통령이 대입제도를 재검토하라는 지시를 내리기까지 이르렀다. 어느 시점에든 입시는 뜨거운 감자다. 신분 상승을 위한 '사다리'로 여겨졌기 때문이다. 과정의 '불공정'에 국민들이 '분노'할 수밖에 없는 지점이다. 지난 역사에서 정권이 대입제도를 쥔 키를 돌린 '명분'은 항상 비슷했다. 공정성 문제를 바로잡고 사교육 기승을 막겠다는 명분이었다.