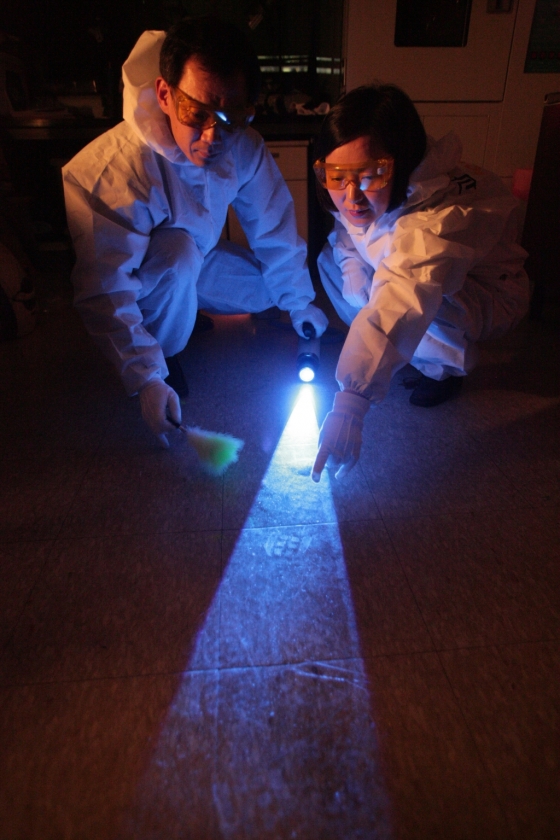

김희숙 서울지방경찰청 과학수사과 과학수사대 광역1팀장(57·경감·오른쪽)이 신하식 경위와 함께 현장감식을진행 중이다. /사진제공=김희숙 팀장

김희숙 서울지방경찰청 과학수사과 과학수사대 광역1팀장(57·경감·오른쪽)이 신하식 경위와 함께 현장감식을진행 중이다. /사진제공=김희숙 팀장 "이곳에서 얼마나 무섭고 힘들었나요. 언니, 오늘 밤 꿈에라도 나타나 꼭 알려 주세요…"

1982년 지문감식 전문요원(일반 행정관)으로 입사한 뒤 38년간 현장감식 분야 외길을 걸은 베테랑이지만 현장은 언제나 어렵다. 단서가 나오지 않을 때면 눈앞 피해자를 위해 기도하고 말을 걸었던 게 습관이 됐다.

현장에서 마주하는 수많은 시신과 유가족의 눈물은 김 팀장을 독종으로 만들었다. 현장에 가면 화장실을 가지 않는 게 습관이 됐다. 살인사건 현장에서 12시간여 동안 쉬지 않고 현장감식을 진행하는 건 기본이다. 쉬는 시간을 쪼개서 공부하고 퇴근 후에도 새 지문감식 기법을 연구했다. 모두가 포기한 현장에서 기어코 범인의 흔적을 찾아내 사건을 해결했다.

10여년 전 사우나 살인 방화 사건 때는 국내 최초로 시신 피부에 남은 범인의 지문을 채취해 냈다. 시신의 피부에서 지문을 채취한 건 해외에서도 2~3건밖에 없을 정도로 어려운 기술이다. 북한산 자락에서 백골 직전까지 간 시신의 손에서 쪽지문을 채취해 시신을 가족들에게 넘겨주기도 했다.

이 시각 인기 뉴스

김 팀장은 "과학수사는 포기하지 않고 끈질기게 계속 시도해 보는 게 중요하다"며 "할 수 있다는 긍정적인 마음가짐으로 현장에서 단서를 찾다 보니 오리무중으로 빠질 뻔했던 사건이 해결됐다"고 설명했다.

군계일학의 실력을 보인 김 팀장에겐 항상 '최초'라는 수식어가 붙는다. 김 팀장은 2012년 여경 최초로 현장감식 분야 '전문수사관 마스터'인증을 받았다. 현재 전국 경찰 가운데 마스터 인증을 받은 경찰은 60명뿐이다. 2016년에는 여경 최초로 경찰청 '과학수사대상'을 받았다. 순경으로 특채된 이후 경사, 경장, 경위, 경감까지 계급마다 특진했다.

김 팀장의 목표는 소박하다. 퇴직할 때까지 현장에서 후배들과 함께하는 것이다. 최근에는 CSI 요원이 꿈인 학생들과 정기적으로 만나는 등 후배양성에도 힘쓰고 있다.

김 팀장은 "줄곧 과학수사는 내 인생이라고 생각하며 살아왔는데 퇴직할 때까지 현장에 있고 싶다"며 "현장에서 쌓은 전문성과 노하우를 후배 과학수사 요원들에게 아낌없이 전수해 주고 싶다"고 말했다.