(출처:블룸버그)

(출처:블룸버그)특히 중국의 경기 둔화로 신흥국이 타격을 입고 있는 상황에서 미국의 금리 인상은 직격탄이 될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 미국 금리 인상은 신흥국에서 외국인 자금이 빠져나가게 되고 부채 부담도 커지고 된다.

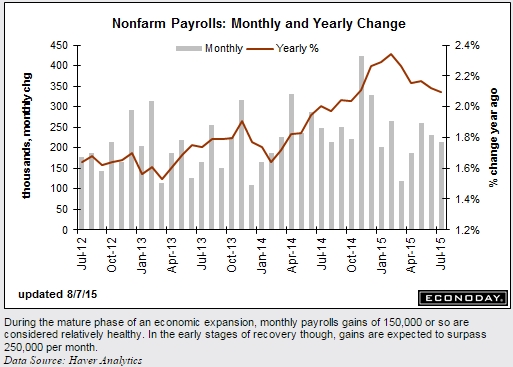

이 때문에 전문가들은 4일(현지시간) 발표되는 고용지표가 금리 인상 여부를 가늠할 수 있는 가장 중요한 잣대가 될 것으로 내다보고 있다. 고용지표가 호조를 보일 경우 연준이 9월에 금리 인상에 나서겠지만 기대에 못 미친다면 금리 인상이 10월 이후로 미뤄질 것이란 분석이다.

◇ 일자리 얼마나 늘어야 정책위원 만족할까= 연방준비제도 정책위원들은 지난 7월 금리 인상을 위해서는 ‘약간의(some)’ 추가적인 고용시장 개선이 필요하다고 언급했다. 하지만 얼마나 개선돼야 ‘약간’이라는 기대 수준을 충족할 수 있을지 미지수다.

올해 월별 신규 일자리는 평균 21만1000개 증가했고 실업률은 0.4%포인트(p) 감소했다. 4일 발표되는 고용지표에서 평균 수준의 일자리 증가가 확인된다면 정책위원들에게 고용시장 개선에 대한 확신을 줄 수 있을 것으로 예상된다.

이 시각 인기 뉴스

연준은 오는 16일과 17일 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 기준금리 인상 여부를 결정할 예정이다.

◇ ‘기대 이하’여도 실망 금물= 8월 고용지표가 다소 기대에 못 미치더라도 낙담하기는 다소 이르다. 최근 수년간 8월 고용지표는 예상에 못 미쳤지만 이후 상향 조정돼 왔다.

실제로 지난 2010년의 경우 처음에는 8월 일자리 수가 5만개 이상 감소한 것으로 발표됐지만 이후 5만개 이하로 수정됐다. 2013년에도 처음에는 일자리 증가가 16만개 수준이었지만 25만개 이상으로 대폭 상향 조정됐다. 지난해에도 비슷한 흐름이 이어졌다.

◇ 임금상승 지속되나= 또 하나 눈여겨 봐야할 점은 임금 상승 여부다. 연준은 그동안 일자리 증가에도 불구하고 임금 상승 속도가 더디다고 지적해 왔다.

지난 7월의 경우 비관리직의 시간당 임금 증가세가 둔화됐다. 임금 상승률 역시 전년대비 1.84%(연간 기준 환산)로 지난 5월 2%에 비해 낮아졌다. 이번 고용지표를 통해 임금 상승이 둔화된 것이 일시적인 것이었는지 아니면 앞으로 지속될 것인지를 가늠해 볼 수 있다.

◇ 구직 단념자 줄어드나= 구직 단념자가 증가세를 이어갈 것인지도 관심사다. 지난 7월의 경우 16세 이상 남녀 가운데 현재 일을 하고 있거나 일자리를 찾는 비율은 62.6%에 그쳤다. 이는 1977년 이후 가장 낮은 수준이다.

일부 전문가들은 베이비부머들의 은퇴로 인해 구직 단념자가 증가했다고 설명한다. 하지만 많은 사람들이 여전히 구직 활동을 아예 하지 않고 있다는 것은 분명한 사실이다.

◇ 국제유가 하락 영향 얼마나= 국제유가 급락이 고용에 얼마나 타격을 주고 있는지도 유심히 살펴봐야 한다. 미 노동부 조사에 따르면 지난해 10월 이후 에너지 관련 업종의 일자리가 7700개 감소했다. 국제 유가 하락세가 지속되고 있어 관련 업종이 안정을 찾을 때까지 추가적인 일자리 감소는 불가피한 상황이다.

하지만 유가 하락은 제조업과 건설업에는 도움이 된다. 실제로 지난 7월 이들 분야의 일자리가 증가한 것으로 확인됐다. 결국 에너지 분야의 일자리 감소를 제조업과 건설업이 얼마나 만회했는지가 핵심이다.