이같은 실시간 교통정보 안내는 이미 보편화됐을 정도지만, 자동차의 위치정보를 수집·분석해 활용하는 일은 위법으로 판단될 여지가 있다. 사물과 사람, 사물과 사람간 관계가 복잡해지는 사물인터넷(IoT) 시대를 반영하지 못하는 현행법 탓이다.

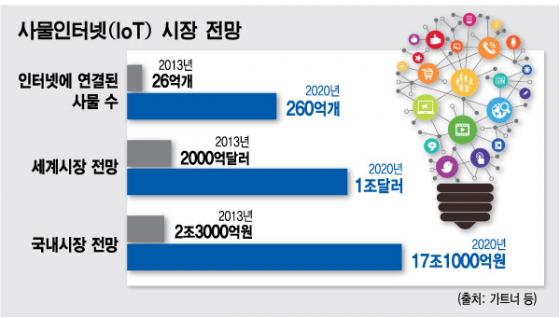

IT시장조사기관 카트너는 지난해 기준 인터넷에 연결된 사물은 26억개로 1%미만이지만, 2020년 260억개까지 확대될 것으로 전망했다. 국내 IoT시장은 2조3000억원에서 17조1000억원으로 성장할 것이라는 시장의 예상도 나온다. 빠르게 성장하는 시장을 선점하는데 산업 활성화 발목을 잡을 수 있는 과도한 규제를 거두는 일은 필수다.

위치정보법은 대표적인 사례다. A씨의 가상사례가 위법일 수 있는 이유도 여기에 있다. 현 위치정보법은 이동성 있는 물건의 위치정보를 수집·이용·제공하기 위해서는 해당 물건의 소유자 등 당사자로부터 동의를 받도록 하는데, 셀수없는 차량의 흐름을 분석하는 가운데 일일이 정보 수집·이용·제공에 대한 동의를 각 차량 당사자들에게 받는 것은 현실적으로 어렵다.

아직까지는 실시간 교통량을 분석해주는 정도기 때문에 큰 문제없이 실시간 교통정보가 제공되고 있지만, 개별 차량 정보를 적극적으로 활용한 사물인터넷 관련 사업들로 발전한다면 현행법상 위법 논란에 휩싸일 가능성이 높다. 이를 테면 A씨가 도착한 장소에 대한 광고성 정보를 보낸 사례처럼 한단계 심층 분석기술이 더해진 사업 아이템들은 시작도 하기 어려울 수 있다.

이 시각 인기 뉴스

이는 위치정보법 뿐 아니라 개인정보보호법, 전기통신사업법 등도 비슷한 상황이다. 기존 법률이 일부 네트워크 연결된 사물과 사람을 토대로 제정돼 IoT 시대는 대부분 기기가 위치정보와 상태정보가 붙어다니는 환경을 감안하지 못한 까닭이 크다.

박미사 한국인터넷진흥원 연구원은 연구보고서를 통해 "IoT 시대에는 정보주체로부터 애초부터 동의를 얻을 수 없는 환경도 있음에도 불구하고, 현행법에 따라 동의를 받도록 의무화한다면 해당사업을 포기해야할 경우까지 발생할 수 있다"고 지적한다. 동의를 받는 방법 혹은 면제 범위 등을 보다 명확히 정하고 가이드라인 제시, 용어 재정의 등 활발한 논의가 필요한 시점이라는 설명이다.

물론 사물통신 기반구축 및 사물정보 이용 활성화에 관한 법률(가칭) 제정 등 관련 논의가 전무했던 것은 아니다. 관련 업계 등은 각종 법률을 통합적으로 개선점을 찾아 추진할 수 있는 범부처 컨트롤타워가 여전히 없는 탓에 이러한 논의들도 답보상태인 것이라고 꼬집는다.

한 IoT산업 관계자는 "사물인터넷는 정보를 수집해서 '빅데이터 분석 기술'을 통해 사람들에게 편리하고 안전한 생활을 지원하는 것"이라며 "정보를 어떻게 가공하는지에 따라 개인 정보를 최대한 보호하면서 산업 활성화를 도모할 수 있을 것"이라며 기존 법률의 모호함을 걷어내는 일이 시급하다고 강조했다.