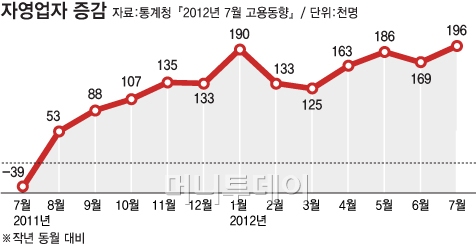

자영업자 수는 작년 10월부터 10개월 연속 매달 10만 명 이상 증가하고 있다. 지난 7월에는 전년 동월대비 19만6000명 늘어 10년 만에 최고치를 기록했다. 정부는 매월 취업자가 40만 명 이상 증가한다며 고용호조세가 계속되고 있다고 주장한다. 하지만 이들 중 30~40%는 자영업자들이다. 고용호조 속에서 고용의 질을 우려하는 목소리가 커지는 이유다.

◇퇴직금 투자해 1년 준비했지만… =최규진씨(가명·50)는 이름만 대면 알만한 광고회사에 다녔다. 하지만 수명이 짧은 광고사 특성상 조기에 명예퇴직을 결심했다. 재취업도 생각했지만 자신을 원하는 회사를 쉽게 찾을 수 없었다.

다행히 여성층이나 연인 등 찾는 손님은 많은 편이었고 하루 매출도 적지 않았다. 하지만 매달 고정적으로 나가는 임대료만 500만 원. 종업원을 고용하려면 1명당 130~150만 원이 들다보니 사람 쓰는 만큼 적자였다. 식재료와 운영비를 빼고 나니 남는 게 없었다. 주방을 최 씨가 전담하고 온 가족이 레스토랑 운영에 매달렸지만 한계가 왔다.

지난해 여름 문을 연 최 씨의 레스토랑은 손님이 없지도, 준비가 부실하지도, 창업자본이 부족하지도 않았지만 결국 1년 만인 지난 8월 22일 문을 닫았다.

이 시각 인기 뉴스

◇자본금 없인 프랜차이즈도 못해= 글로벌 금융위기 광풍이 불어 닥친 2008년, 김분이씨(가명·47)의 남편은 십여 년간 운영하던 유통업체를 접었다. 중소유통업체들이 줄 도산하던 때였다.

하지만 이들을 받아주는 곳이 없었다. 일정 규모 이상의 매장에, 억대에 가까운 인테리어 비용을 댈 돈이 없었기 때문이다. 결국 부부는 지난 2009년 인천 서구 원당동 한 상업지구에 막걸리와 빈대떡을 파는 주점을 차렸다.

힘겹게 시작한 매장. 김씨 부부는 매일 오후 5시면 가게 문을 열고 새벽 3~4시에 문을 닫는다. 이제 4년차. 오후 6시~7시쯤 되면 손님이 몰려들어 앉을 틈도 없이 바쁘다. 편차는 있지만 하루 평균 30만 원 이상 꾸준히 매출도 나온다.

문제는 역시 하루 종일 일해도 돈이 벌리지 않는다는 점. 몇 년 전만 해도 총매출의 35~40%는 순이익으로 가져갈 수 있었다. 하지만 요새는 15~20% 건지기도 어렵다. 가게를 시작할 때에 비해 재료비가 2배 가까이 뛰었지만 메뉴판 가격은 그대로이기 때문이다.

카드사용이 보편화되면서 가게에 현금이 들어오지 않는 것도 큰 어려움 중 하나다. 하루에 20만 원 어치를 팔아도 손에 쥐는 현금은 1~2만 원에 불과하고, 도매시장에서는 카드를 받지 않는다. 매일 10~20만원어치의 식재료를 현금으로 사야하는 김씨는 늘 한 푼 한 푼에 전전긍긍하게 된다.

◇취업 대신 창업한 20대 사장= 지난해 10월부터 인천 원당동서 ㅎ파스타 전문점을 운영하는 조지훈씨(가명·29). 첫 6개월, 조씨는 "죽도록 고생했다"고 회상했다. 종업원을 쓰는 게 가장 큰 문제였다. 1명만 써도 최소 월140만 원. 큰 부담이었다. 인건비를 가격에 반영하면 되지만 프랜차이즈 매장에 비해 저렴함을 승부수로 띄운 만큼 가격인상은 불가능했다.

결국 사람을 쓰는 대신 손님이 직접 접시와 식기, 물 등을 챙기는 셀프시스템으로 돌렸다. 그리고도 남는 일은 모두 조 씨의 몫. 매일 식재료 구입에서부터 매장 청소와 재고관리, 음식 서빙까지 한다. 바쁠 때는 직접 주방에도 들어간다.

월 100만 원이 넘는 임대료와 도시가스, 수도 등 공과금에 이어 재료비도 지출의 큰 부분을 차지한다. 소규모로 하다 보니 식재료를 도매시장에서 한꺼번에 살 수도 없다. 근처 마트에서 최저가를 찾아다니며 매일 구매하는 터라 물가상승에 직격탄을 맞는다.

"연어샐러드를 8900원에 파는데 연어(200g) 원가가 5000원이에요. 거기에 양상추의 경우 예전엔 양손으로 들 만한 한 덩이가 2500원이었는데 요샌 어른 주먹만 한 것에 6000원씩 하니까 남는 게 없어요."

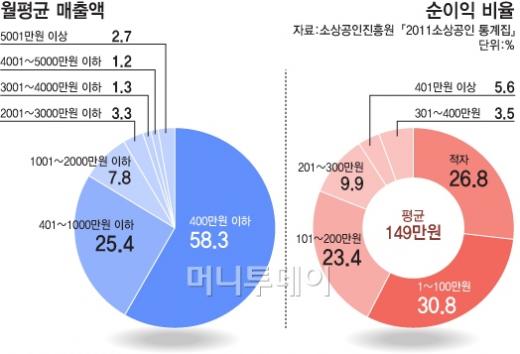

◇월 1000만 원씩 팔아도 남는 건…= 취재결과 만나본 이들은 그나마 상황이 나은 편이다. 하루 평균 30만 원 가량, 한 달이면 단순계산만으로도 월매출이 900만 원이 나오는 셈.

하지만 매달 빠져나가는 임대료와 공과금 등 기본지출의 비중이 컸다. 지금보다 재료비가 더 들거나, 인건비가 들면 당장 균형이 무너져 버리는 취약한 상태다. 홀로 또는 가족경영의 형태로 일해야 겨우 한 달에 200만 원 남짓 흑자를 낼 수 있는 구조다.

한국개발연구원(KDI)의 영세사업자 실태분석 보고서에 따르면 지난 2009년 5인 미만 영세사업체의 연평균 영업이익은 3000만 원으로 조사됐다. 2001년 3200만 원에 비해 오히려 줄었다. 매년 2~4%씩 오른 물가상승률을 고려하면 자영업자들의 생활수준은 10년 전보다 크게 악화됐다.

"하루 종일 정말 열심히 하는데 왜 이렇게 살기 힘든지 모르겠어요." 막걸리 주점 주인 김 씨의 하소연은 갈수록 오르는 물가와 지갑을 닫은 소비자에 치인 대한민국 자영업자들의 현주소다.