하지만 시점이 묘하다. 우리금융 민영화가 일단 장기전으로 돌입할 가능성이 높아진 때라는 게 그렇다. 조만간 재개되는 민영화 논의와 맞물려 MOU 문제가 전개될 것이란 목소리도 조심스럽게 흘러나온다. 'MOU 손질'이 민영화 한축이 될 수 있다는 얘기다.

◇'민영화=민간 자율경영'= 민영화의 핵심은 정부 지분 매각이다. 정부가 최우선에 두고 있는 것 역시 정부 지분과 경영권 매각이다.

다만 주가가 이전 블록세일 때보다 높아야 한다는 조건을 맞춰야 한다. 시기적으로 유동적일 수밖에 없다. 소수 지분을 팔더라도 정부의 지분 소유는 그대로다. '민영화'란 이름을 붙이기 어렵다.

하지만 소극적 '민영화'는 다르다. 정부 관계자는 "정부 지분 매각이 최우선의 민영화 방안이지만 민간의 자율경영도 민영화의 한 축"이라고 말했다. 금융당국이 우리금융 민영화 재추진을 앞두고 MOU 완화를 검토하는 것도 이와 무관치 않다.

이 시각 인기 뉴스

◇'MOU 완화 내용은= = 우리금융이 MOU 해지나 완화를 요구해왔던 것도 같은 맥락이다. 우리금융 경영진에 '자율경영·책임경영'을 보장해달라는 내용이었다.

우리금융은 이미 경영 정상화가 완료된 만큼 MOU를 해지해야 한다는 입장이다. 문제는 현 시점의 MOU 해지는 법 개정 등이 필요한 탓에 쉽지 않다는 점이다. 그래서 1차적으로 큰 폭의 MOU 완화를 우선 과제로 정했다. 금융당국과 일단 보조를 맞춰가겠다는 얘기다.

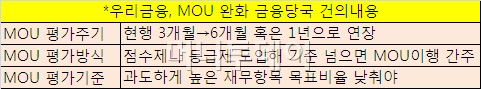

연초에 이미 완화 입장을 정리해 금융당국쪽에 전달했다. 크게 보면 △평가주기 △평가방식 △평가기준 등으로 나눠진다. 일단 MOU 점검 주기를 3개월에서 6~12개월로 늘려달라는 게 우리금융의 주장이다.

또 재무항목의 과락제 대신 평균 점수나 등급을 충족하면 목표 달성으로 간주해야 한다는 입장도 냈다. 대외 환경 변화에 따라 항목별 평가 편차가 심할 수 있다는 이유에서다. 매번 달성해야 하는 재무 목표비율 수준의 인하도 검토 대상으로 제시했다. 금융당국 관계자는 "MOU에 대해 자세히 살펴볼 것"이라고 말했다.

규제 완화뿐 아니라 우리금융 민영화 차원에서 접근하는 시각에 대한 평가도 후하다. 전직 관료는 "전통적 시각보다 민간 경영을 강조하면서 기업 가치를 높이면 지분 매각이 더 수월해질 수 있다"고 말했다.

반론도 있다. 정부 지분이 있는 것 자체로 민간 경영의 자율성은 보장되기 어렵다는 지적이 있다.

민영화 문제를 떠나 MOU 완화 자체가 쉽지 않다는 시각도 있다. 정부 관계자는 "MOU는 도덕적 해이를 방지하기 위해 체결된 것으로 이 문제를 공공연히 거론하는 것은 부담스러울 것"이라며 "고양이 목에 누가 방울을 달 수 있을지가 의문"이라고 말했다.