세 내준 집들의 어지간한 수리는 직접 하고, 자동차 밑에 기어 들어가 엔진오일도 직접 교체할 정도로 알뜰하다. 바로 옆집에 살고 있는 그는 에어컨을 켜거나 난방을 하고 있을때 우리집 창문이 열려 있기라도 하면 쪼르르 달려와 "지금 돈을 태우고 있는거야(You are burning money)"라며 문을 닫아준다.

세컨드카로 폭스바겐 디젤 승용차(미국에서 디젤 승용차를 판매하는 메이커는 폭스바겐이 유일하다)를 산 멀레이씨는 기름값이 너무 올라 큰 일이라는 말을 자주한다. 멀레이씨는 특출나게 알뜰한 축에 속하지만, 휘발유값 걱정 별로 안하고 살아온 보통 미국사람들도 요 몇년 동안은 "비싸다"는 말을 입에 달고 산다.

원유가격이 최근 가파르게 상승, 배럴당 90달러에 육박했지만 전국평균 휘발유가격은 9월말 현재 갤런당 2달러79센트로 지난 5월의 3달러20센트에 비하면 오히려 떨어졌다. 리터로 따지면 685원 정도이니 우리 눈에는 미국인들의 비명이 '엄살'로밖에 안보인다.

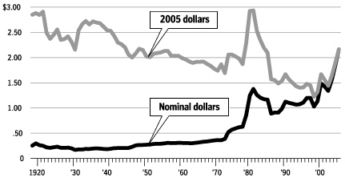

2005년 달러가치 환산 미 유가추이

2005년 달러가치 환산 미 유가추이(자료:미 에너지부)

배럴당 몇달러밖에 안되는 정유비용을 부풀리고, 과점구조를 이용해 이익을 챙기고 있다는 비판을 끊임없이 받고 있는 정유 메이저들도 국내 정유사들처럼 '일사분란하고 신속하게' 가격을 올리지는 못한다. 원유가격이 상승하면 가격을 올릴수 밖에 없지만 사전 계약분을 통해 충격을 완화시키고 마케팅비용 등을 축소해 가격 경쟁을 해야 시장에서 살아남기 때문이다. 미국 공정거래위원회(FTC)는 지난해 정유사들에 대해 대대적인 담합혐의 조사를 벌였지만 혐의가 없다는 결론을 내렸다.

고개를 한국으로 돌려보면 어떤가.

지난 5년간 103조8000억원의 유류세를 거둬들인 정부는 여전히 휘발유값의 60%를 세금으로 걷으면서 '값을 내리면 기름을 펑펑 쓴다'는 논리만을 고수하고 있다. 산업연구원에 따르면 휘발유의 가격대비 수요탄력성은 0.167~0.209. 이미 가격에 대해 비탄력적인 '생필품'이 됐다는 말이다. '기름 한방울 안나는 나라'라는걸 잊지 말자는 건 아니지만, 그걸 빌미로 국민의 고통을 외면하는 것은 무책임한 일이다.

이 시각 인기 뉴스

정유사들 역시 담합의 과실을 즐기고 있다. 국내 4대 정유사가 2004년 유류가격을 담합해 2400억원의 소비자 피해를 입힌것으로 적발돼 526억원의 과징금을 부과받았지만 이것뿐이라고 믿는 소비자는 없을 것이다. 정유사가 공장도가격을 부풀려 10년간 27조6000억원을 소비자로부터 뺏아갔다는 주장(진수희 의원)도 그런 맥락이다. 정유사들은 과징금 몇백억원 물어도 해마다 '사상 최대'실적을 올리고, 증시 최고 배당금에 최고 보너스를 챙긴다.

미얀마에서 발생한 대규모 유혈시위의 발단도 기름값이었다. 우리 정부나 정유회사들은 너무 안이하게 생각하는것 같다.

갤런당 휘발유가격 비교(자료:로이터, 2006년 2월말기준)

갤런당 휘발유가격 비교(자료:로이터, 2006년 2월말기준)