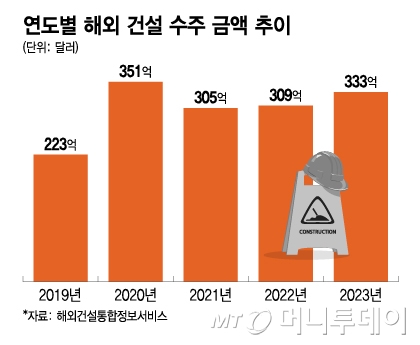

연도별 해외 건설 수주 금액 추이/그래픽=이지혜

연도별 해외 건설 수주 금액 추이/그래픽=이지혜13일 해외건설협회에 따르면 지난해 국내 건설사의 해외건설 수주액은 333억달러(약 43조7000억원)다. 2020년부터 해외건설 수주액은 4년째 매년 300억달러(약 39조3750억원) 이상을 유지하고 있다. 계속되는 고금리 여파에 올해도 국내 건설시장 회복이 요원할 것으로 보여 건설사들은 해외 수주에 더욱 적극적으로 나설 전망이다. 정부 역시 2027년까지 해외건설 연간 수주액을 500억달러(약 65조6250억원)까지 높여 세계 4대 건설 강국에 진입하겠다는 목표를 추진하고 있다.

그 결과 국내 건설사들의 해외 건설현장 미수금이 쌓이고 있다. 롯데건설과 포스코이앤씨는 2018년 9월 개통된 베트남 '다낭~꽝응아이 고속도로' 건설에 시공사로 참여했지만 아직까지 공사대금 약 200억원을 받지 못했다. 발주처인 베트남 VEC(Vietnam Expressway Corporation)가 완공 후 부실공사 등을 핑계삼아 공사대금을 지급하지 않았다. 싱가포르 소재 국제중재기관 ICC(국제상공회의소)는 롯데건설과 포스코이앤씨의 손을 들어줬지만 주 싱가포르 베트남 대사관은 ICC의 중재판정문에 대한 영사인증을 거부했다.

해외 사업 관련 소송이 발생하면 이에 따른 비용도 늘어난다. 현대건설은 지난해 4분기 실적에 소송비용 500억원을 반영했다. 카타르 도하에 짓고 있는 70층 높이 '루사일 플라자 타워' 공사 관련 소송비용이다. 이 영향으로 현대건설의 지난해 4분기 영업이익은 1445억원을 기록하며 시장 전망치를 밑돌았다.

업계 관계자는 "중동에서는 일부러 정부가 준공 허가를 늦추는 등 시간을 끌어서 공기를 준수하지 못하도록 만들고 공사대금을 다 안주는 사례도 있다"고 설명했다.

이 시각 인기 뉴스

해외 공사 관련 리스크가 해소되지 않으면 건설사들의 해외 진출 동력이 떨어질 수 있다는 지적이 나온다. 한 건설업계 관계자는 "공사 사업은 기본적으로 오랜 시간이 걸리는데, 해외 공사 중 현지 정권이 바뀌어 사업에 차질이 생기는 경우도 있다"며 "해외 수주엔 다양한 리스크가 존재한다"고 말했다.