횡재세의 '횡재'는 windfall(낙과)로 번역된다. 말 그대로 우연히 앞에 사과가 떨어지는 게 횡재다. 산유국이나 글로벌 원유기업(오일메이저)들이야 원유를 땅속에서 캐내니까, 유가가 갑자기 오르는 게 횡재일 수 있다.

게다가 이제 다시 적자다. 글로벌 경기 침체가 심상찮다. SK이노베이션은 컨센서스(실적 전망)로 볼 때 4분기 평균 1500억원에서 최대 4000억원 이상 적자를 낼 전망이다. 에쓰오일도 최대 1700억원의 적자 전망이 나온다. 비상장으로 별도 실적을 내지 않지만 같은 가격 결정 구조를 감안하면 GS칼텍스·현대오일뱅크도 4분기에 손실을 내는 건 마찬가지다.

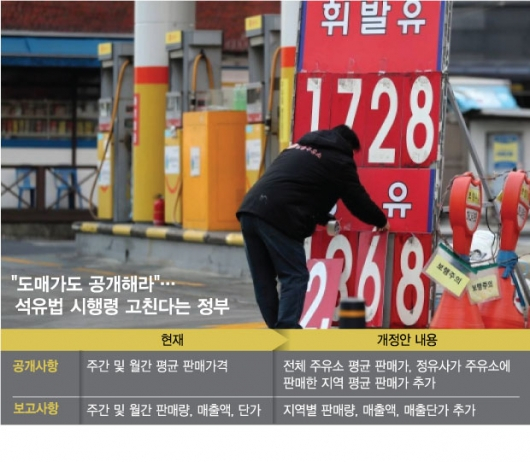

산업계는 정부의 움직임도 우려한다. 정부는 최근 정유업계 도매가격 공개 법안을 발의했다. 정유사가 주유소에 공급한 기름값, 그러니까 원가를 공개하라는 거다.

이미 정부는 해외에서도 놀라는 규제인 '판매가(소매가) 주간 단위 공개'를 2009년부터 시행 중이다. 주유소 기름값을 일방적으로 올리지 못하게 하겠다는 건데, 외려 '남들 올린 만큼 우리도 올리자'는 역효과를 낳았다.

이 시각 인기 뉴스

에너지경제연구원과 한국경제연구원은 제도 시행 2년 후인 2011년, 정유사들이 정보공개를 적극 활용해 가격을 '상승 동조화'하는 현상이 일어났다고 분석했다. 공개된 정보로 경쟁사의 가격 설정 패턴을 분석해 가격을 올렸다는 거다.

한술 더 뜨는 도매가격 공개는 2011년에도 추진됐는데 국무총리실 규제개혁위원회에서 제동을 걸었다. 정유사 영업비밀을 침해하는 규제라는 지적이었다. 그랬던 법을 '민간주도 혁신성장'을 외치고 있는 윤석열 정부에서 다시 추진한다는데 기업들은 아연실색한다.

법조인이자 정치인 출신인 박주선 대한석유협회장은 최근 인터뷰에서 "법규 위반이고 시장경제 원칙에 크게 어긋난다"며 "업계가 담합으로 몰릴 수도 있는데 정부가 실상을 파악하지 않거나 일부러 외면하고 있다"고 했다.

정치권과 정부는 횡재세나 가격공개처럼 일부 계층의 지지를 위한 포퓰리즘적 정책 추진을 멈추고 현실에 귀를 기울여야 한다. 또 다른 에너지기업 임원은 "에너지 대란의 1차 피해자는 서민이지만 실제로 가장 많은 양의 에너지를 구입하는 건 기업"이라며 "위기감이 고조되는 기업에 규제 족쇄가 더해지는 꼴"이라고 말했다.