사우디 네옴시티 더라인 공사 현장 인근 /사진=사우디 공동취재단

사우디 네옴시티 더라인 공사 현장 인근 /사진=사우디 공동취재단정부가 해외 파견 건설근로자에 대해 특별연장근로 기간을 3개월에서 6개월로 늘렸지만, 현장에서는 좀 더 탄력적인 적용이 필요하다고 토로한다. 특별연장근로 자체가 특별한 사유가 필요하고 승인을 받아야 하기 때문에 모든 현장에 적용이 불가능하고 설령 연간 6개월 추가 근무 인가를 받더라도 2년~4년 해외 공사 현장에서 한계가 있다는 지적이다.

해외현장은 특별연장근로기간 연장 소식을 반겼지만, 실효성은 제한적이라고 입을 모은다. 특별연장근로 기간은 늘었지만 인가를 받기가 쉽지 않기 때문이다.

현장 관계자 A씨는 "공정 피크 기간이 있다. 특히 교량 공사는 용지 확보에 상당한 시간이 필요하기 때문에 용지 확보가 되면 빠르게 공정을 진행해야 한다"면서 "6개월 연장 근무라도 적용되면 현지 사정에 맞게 진행이 가능한데 그마저 되지 않아 눈앞이 막막하다"고 말했다.

발주처 지시에도 "주 52시간 적용때문에..." 응대 어려워

이 시각 인기 뉴스

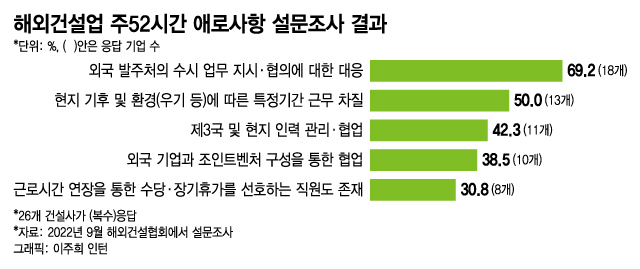

특히 해외에 진출한 국내 건설사들이 주 52시간 적용의 가장 큰 어려운 점으로는 꼽은 내용은 '외국 발주처의 수시 업무 지시·협의에 대한 대응'이다. 해외건설협회 조사에 따르면 26개 건설사 중 절반이 넘는 18개사(69.2%)가 애로사항으로 꼽았다.

게다가 입찰 참여 조건에 주72시간 근무조항이 있고 발주처도 초과 근무할 경우 국내 건설사는 입찰 자체가 힘들고 수주를 따내더라도 수행이 어렵다.

경직적인 주 52시간 적용은 프로젝트에 같이 참여하는 파트너사와 갈등도 야기한다. 최근 수주 규모가 크거나 유럽 등 신규 시장은 미국 등 글로벌 기업과 조인트벤처로 수주를 따내는 경우가 많은데 주 52시간 획일 적용으로 파트너사와 협업에 어려움이 있다. 실제로 중동의 한 프로젝트 파트너사인 미국 기업은 근무시간이 주 60시간이다. 해당 프로젝트의 국내 건설사는 공사가 진행되는 수 년 동안 근무 시간 제약 때문에 힘들다고 토로한다.

해외현장 인력 충원 한계 수주 경쟁력도 '뚝' 주 52시간 적용 이후 공사에 차질을 빚지 않기 위해서는 인력을 대폭 늘려야 하는데 해외현장은 국내보다 인력 충원이 어려운 점도 문제다. 경험있는 해외전문인력 자체가 많지 않고 사우디처럼 국적별로 건설부문 취업비자발급을 제한하는 나라는 신청한 인력의 일부만 승인해 필요 인력을 제때 공급하기 어렵다.

추가 인력 배치에 따른 비용 급증도 고민 중의 하나다. 해외공사현장 관리소장 B씨는 "100명의 한국의 직원이 있으면 이 중 7명은 주 52시간 적용때문에 늘 휴가로 자리에 없다"면서 "그만큼 인력을 더 늘리면 되는데 직원 1명에 투입되는 비용은 평균 연간 20만불(2억6000만원)에 달한다"고 말했다. 가령 플랜트는 준공 이후 24시간 시운전을 돌려야하는데 24시간 체제를 유지하려면 인력을 10%는 추가로 더 선발해야한다. 비용이 늘어나면 사업성이 떨어지고 수주 경쟁력도 떨어질 수 밖에 없다.

상황이 이러니 주52시간 적용의 사각지대가 생긴다. 일반 직원은 반드시 주 52시간 적용을 해야하고, 발주처와 협력사에 누군가는 대응을 해야하기 때문이다. 공기도 맞춰야하는 상황에서 중간책임자들이 근무 시간과 상관없이 밤낮으로 일하는 상황으로 내몰리고 있다.

다수의 해외현장 소장들은 "어쩔 수 없이 1년 내내 법을 어기고 일을 한다. 현장은 돌아가야하니까 (본사에 말을 하지 않고) 그냥 일한다"고 말했다.

"해외현장 주 52시간 적용 배제하거나, 탄력적 적용 절실"이 때문에 건설업계에선 해외건설현장만이라도 주 52시간 적용에서 제외해야 한다고 주장한다. 해외건설협회 관계자는 "해외건설과 같은 특수부문에 대한 선제적 근로시간 준수 예외 적용이 필요하다"면서 "주 52시간 적용에 따른 비용 증가와 공기 연장에 대해 발주처와 협의 자체가 불가하고 공기가 지연되면 지체상금이 계약금액의 15% 안팎 수준으로 큰 손실이 따른다"고 우려했다.

특별연장근로기간 승인 조건 완화와 상황에 따른 초과 근무의 탄력적인 적용이 필요하다는 목소리도 제기된다. 해외현장 한 관계자는 "공정에 따라 추가 수당을 받고 주 52시간 이상 일을 하고 싶어하는 직원도 있다"면서 "고용주가 악용할 가능성이 있기 때문에 부작용을 막는 장치는 필요하지만 특히 변수가 많은 해외현장은 근무 시간에 대한 직원의 선택권도 일부 있었으면 한다"고 말했다.