사진출처=수상 영상 캡처

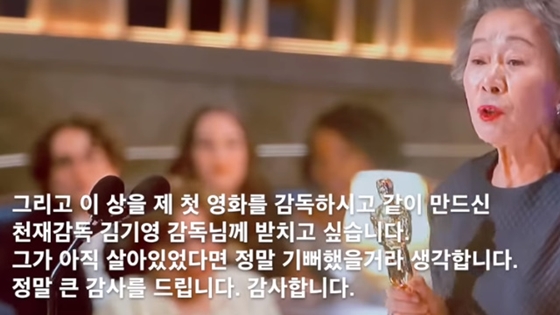

사진출처=수상 영상 캡처 누구에게나 처음은 소중하고, 오랫동안 기억에 남는다. 일흔넷의 윤여정 또한 그랬을 것이다. 지난 4월 25일, 한국인 최초로 미국 아카데미 시상식에서 영화 '미나리'로 여우조연상을 수상한 그는 수상소감 말미, 그의 첫 영화감독의 이름을 전 세계에 각인시켰다. “이 상을 제 첫 영화감독이자 천재적이었던 김기영 감독님에게 바치고 싶습니다. 저는 그와 첫 영화를 만들었어요. 살아 계셨다면 제 수상을 무척 기뻐하셨을 거예요.”

1971년 선보인 윤여정의 첫 영화 ‘화녀’가 2021년 오스카 트로피를 쥔 윤여정을 있게 했기에, 영광의 순간 그는 김기영을 회고했던 것이리라.

‘화녀’로 윤여정을 영화계에 선보인 김기영 감독은 탁월한 심미안으로 독특한 여배우를 발굴하곤 했다. 그도 그럴 것이 김기영의 영화에 등장하는 남자 주인공들이 주로 무기력하고 능력이 없는 반면 여성들은 생생한 본능과 욕망에 충직한 인물들이 많다. ‘하녀’ ‘화녀’ ‘충녀’ ‘수녀’ ‘살인 나비를 쫓는 여자’ ‘화녀82’처럼 제목부터 여자(女)를 강조한 작품이 많은 것을 보라. 그 와중 이은심, 윤여정, 이화시 같은 배우들이 그의 작품 안에서 강렬한 존재감을 뿜어냈다. 윤여정은 ‘화녀’를 시작으로 이듬해 ‘충녀’를 찍었고, 김기영의 미개봉 유작인 ‘천사여 악녀가 되라’(죽어도 좋은 경험)까지 3편을 함께했다. 재미난 건 김기영과 영화를 찍을 때 정작 윤여정은 그에게 진저리를 쳤다는 것. “50, 60살이 되어서 감사했어요, 그분이 돌아가시고 난 다음에. 사람들은 다 천재라고 그러는데 나한테는 너무너무 힘든 감독이었고 싫었어요. 그래서 늘 죄송해요, 지금까지.” 아카데미 시상식 이후 기자회견에서 밝힌 소감이다.

‘화녀’나 ‘충녀’를 보면 20대였던 윤여정이 김기영 감독에게 진저리를 칠 만하다. ‘화녀’에서 윤여정은 쥐의 꼬리를 잡으며 태연자약하게 웃고, 계단에 머리를 쿵쿵 찧으며 끌려 내려오는 기이한 자세를 취해야 했다. ‘충녀’에서 김기영은 침대에 누워 있는 윤여정의 몸에 살아 있는 쥐떼가 떨어뜨렸고, 색색의 알사탕이 흩뿌려진 유리 테이블 위에 속옷 입은 윤여정을 올려놓고 독특한 정사 신을 촬영했다. 연기혼이 불타는 배우라 할지라도 이런 촬영이 즐거울 리 만무하다.

영화 '화녀', 사진제공=(주)다자인소프트

영화 '화녀', 사진제공=(주)다자인소프트 그럼에도 불구하고, 윤여정은 이혼 후 귀국해 김기영과 ‘천사여 악녀가 되라(죽어도 좋은 경험)’을 찍었다(‘화녀’ ‘충녀’의 20대 윤여정과 비교되는 40대 윤여정의 모습을 감상할 수 있는 작품). 싫지만 배우의 마음을 훔치는 구석이 있었던 셈이다. 싫지만 매료되는 김기영의 매력은 그의 영화를 한두 편만 봐도 느낄 수 있다.

‘화녀’의 원작이자 김기영을 스타 감독으로 자리매김해준 1960년작 ‘하녀’는 자못 충격적이다. 방직공장에서 피아노를 가르치는 작곡가 동식(김진규)을 적극적으로 유혹하는 하녀(이은심)는 도무지 무슨 생각을 하고 있는지 짐작조차 할 수 없는 심연의 눈동자로 동식은 물론 관객을 압도한다. 쥐약을 탄 물을 머금은 채 태연하게 동식의 아들 창순(안성기)을 죽이고, 동식을 영원히 갖기 위해 같이 죽자며 약을 먹는다. 개봉 당시 극장에서 관객들이 “저년 잡아 죽여라!”라고 고함을 질렀다는데, 충분히 이해가 간다. 2021년의 관객도 이 도발적인 캐릭터를 소화하기 버거운데, 당시는 오죽했을까. 그럼에도 ‘하녀’는 흥행에 성공했다. 저택 내부에서 대부분의 일이 벌어지는데도 단조롭지 않는 연출과 정교한 미장센, 한치 앞을 가늠할 수 없는 쫀쫀한 심리 스릴러로 무장한 ‘하녀’는 관객의 멱살을 쥔 채 끝까지 간다(블랙 코미디 같은 반전 엔딩은 검열을 피하기 위한 장치라는 말이 많다). 한국의 알프레드 히치콕이라는 수식어도, 봉준호 감독이 ‘기생충’을 만들며 ‘하녀’의 영향을 많이 받았다고 여러 차례 밝힌 것도 이해가 된다.

11년 뒤인 1971년 ‘하녀’를 리메이크한 ‘화녀’는 어떤가. 동식의 아내가 양계장을 운영한다는 설정과 윤여정의 독특함을 덧입고 그해 흥행 1위를 차지한다. 시집 보내주는 조건으로 무보수로 동식네 집에 들어와 일을 하는 명자는 ‘하녀’와 달리 동식을 유혹하는 게 아니라 그에게 겁탈을 당해 첩이 된다. 타의에 의해 아이를 잃은 명자가 집안을 무너뜨리는 서사는 같지만, 배우가 달라지니 분위기 또한 남다르다. 코를 찡긋 하며 순간순간 해맑은 광녀 같은 웃음을 흩날리는 윤여정은 윤정희, 문희, 남정임 같은 당대 미녀 배우들에게서 결코 볼 수 없던 연기를 선사한다. ‘하녀’의 이은심과도 달랐던 게, ‘하녀’의 이은심이 형형한 눈빛으로 무표정하게 쥐를 난도질할 것 같은 인상이라면, ‘화녀’의 윤여정은 기묘한 웃음과 콧노래를 흥얼거리며 쥐를 난도질할 것 같은 인상이랄까. 살짝 백치 같은 모습과 광기 어린 여자를 오가는 모습은 ‘충녀’에서도 발견할 수 있는데, 배우들의 모든 연기를 세심하게 디렉팅한 김기영 감독의 역할이 지대했다고 한다.

지난 2018년 CGV 아트하우스에 개관했던 고 김기영 감독 헌정관 기념 포스터 사진제공=CGV아트하우스.

지난 2018년 CGV 아트하우스에 개관했던 고 김기영 감독 헌정관 기념 포스터 사진제공=CGV아트하우스.김기영 감독의 영화들은 안온한 일상에 벼락이 내리꽂듯 전율을 일으킨다. 묘한 에로티시즘이 작품 전반에 어려 있지만 70~80년대 한국에 주로 생산되던 호스티스 영화의 에로티시즘과는 백만 광년 정도 거리가 멀다. 앞서 언급한 ‘충녀’의 사탕 정사 신이나 한국 영화사에 길이 기록될 충격적인 시체와의 정사 신(1977년작 ‘이어도’)을 보라. 그가 왜 기인(畸人)이나 괴짜로 불렸는지 수긍할 수 있는 기괴한 에로티시즘이다. 그림 같이 화목하던 중산층 집안의 일상을 붕괴하고, 조용하던 섬에 잠재된 욕망을 기어코 까발려 드러내는 전율이 김기영 감독의 영화엔 존재한다. 그 날카로운 독창성과 기괴함에 숱한 배우들과 감독들이 매료되었다.

사실 김기영이란 이름은 지금 시대 대중에겐 다소 낯선 이름이다. 그의 대표작 ‘하녀’ ‘화녀’ ‘충녀’ 모두 당시 흥행에 성공했고, 작가주의 감독으로 이름을 날렸지만 1960~70년대 일. 80년대 이후 잊히던 그의 이름이 다시 회자된 것은 1990년대 중후반부터다. 여러 후배 감독들과 평론가들에 의해 김기영의 작품이 재조명되다가 1997년, 제2회 부산국제영화제에서 ‘김기영 감독 회고전’이 열리며 국내 최초의 스타일리스트이자 한국 컬트 영화(cult film: 소수의 집단에 의해 광적으로 숭배 받는 영화)의 거장이라 명명되기 시작했다. 그리고 1998년 2월 5일, 갑작스러운 화재 사고로 세상을 떠나면서 김기영은 그 이름 자체가 컬트가 되었다.

이번에 윤여정의 수상소감이 회자되면서 김기영 감독이 새삼 지금 세대에게도 지대한 관심을 받고 있다. 지난 5월 1일 ‘화녀’가 50년 만에 재개봉되었고, 5월 7일부터 18일까지 시네마테크KOFA에서 열리는 ‘윤여정 특별전-도전의 여정을 걷다’에서도 김기영의 ‘화녀’ ‘충녀’ ‘천사여 악녀가 되라(죽어도 좋은 경험)’가 상영된다. OTT 플랫폼인 왓챠에 ‘이어도’ ‘흙’ ‘파계’ ‘반금련’이 업로드돼 있고, 한국영상자료원에서 운영하는 한국영화 데이터베이스(KMDB)나 영상도서관을 이용하면 초기작 ‘죽엄의 상자’ ‘양산도’부터 김기영의 작품들을 무료로 감상할 수 있다. 이번 기회에 그의 명성을 확인해 보시라. 단, 쥐 공포증이 있다면 감상하는 데 조금 힘겨울 수도 있다.

정수진(칼럼니스트)

이 시각 인기 뉴스