돈 안 되고 관치에도 질리고...외국계 은행의 이유 있는 '탈한국'

머니투데이 양성희 기자, 김상준 기자

2021.02.22 15:37

서울 종로구 한국씨티은행 본점/사진제공=한국씨티은행

서울 종로구 한국씨티은행 본점/사진제공=한국씨티은행 외국계 은행의 ‘탈한국’ 움직임이 다시 시작됐다. 씨티그룹 미국 본사에서 한국 사업 철수를 검토하면서다. 빅테크까지 가세한 시장에서 소매금융 경쟁력을 잃은 데다 관치금융의 그림자가 노골적으로 드리우면서 한국 시장의 매력이 떨어졌다는 분석이 나온다.

22일 금융권에 따르면 씨티그룹은 한국 시장에서 사업영역 정리를 고려중이다. 우선 소매금융 부문 매각이 거론된다. 씨티그룹은 “각 사업의 조합, 상호 적합성을 포함해 냉정하고 철저한 전략 검토에 착수했다”며 “다양한 대안을 고려 중인데 장시간 심사숙고해서 결정하겠다”고 밝혔다.

한국씨티은행 매각설이 처음은 아니다. 그러나 이번엔 현실화 가능성에 무게가 실린다. 씨티그룹 신임 CEO(최고경영자) 제인 프레이저는 사업 구조조정의 필요성을 재차 강조해왔다. 최근 몇년 사이 외국계 은행의 고충이 많아진 것 역시 ‘예견된 수순’으로 보는 이유다. 앞서 발을 뺀 HSBC는 사업성 부진을 이유로 2013년 소매금융을 접었다. SC제일은행은 여러 차례 매각설에 시달렸다.

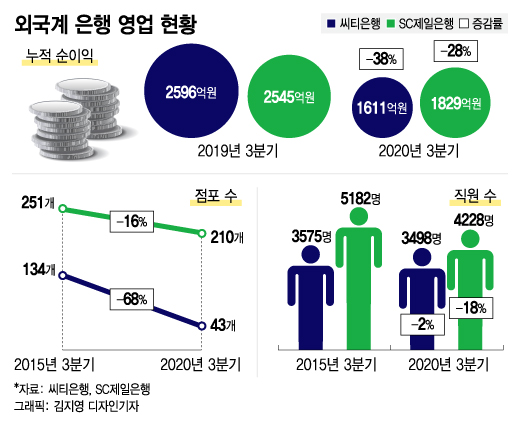

대형 은행이 독점한 소매금융 시장엔 빅테크까지 뛰어들면서 외국계 은행의 설 자리는 좁아졌다. 한국씨티은행은 2016년 캐피탈 자회사, 2017년 신용정보 자회사, 2019년 서울 중구 본점 등을 잇따라 매각했고 은행 사업을 자산관리(WM), 기업금융에 특화하는 쪽으로 재편했다. 점포 수는 5년 사이 3분의 1로 줄였다. 지난해 3분기 기준 점포 수는 43개로 5년 전(134개)에 비해 68% 급감했다. 실적도 쪼그라들었다. 지난해 3분기까지 누적 순이익은 1년 전보다 38% 감소했다.

금융당국의 강도 높은 규제도 외국계 은행을 내모는 요인으로 꼽힌다. 가계대출 관리를 월별로 압박하고 일률적으로 배당성향을 20% 이내로 정하는 등 코로나19(COVID-19) 시대 규제 강도가 높아졌다. 압력이 거세지면서 한국씨티은행도 신용대출 금리를 올려야 했다. 중소기업 지원 차원에서 이자 유예 등 조치도 시행 중이다. 게다가 한국씨티은행은 철지난 ‘키코(KIKO) 사건’에 금융감독원이 배상을 권고해 애를 먹기도 했다. 이같은 관치에 가까운 개입은 영미권 정서와 어긋난다.

금융권 관계자는 “외국 주주, 본사 입장에서 이자 유예 등 코로나 금융지원에 더해 배당 제한, 이익공유제 얘기까지 나오는 국내 행태를 이해하긴 어려울 것”이라고 말했다. 또 “저금리, 저성장, 저출산 늪에 빠진 한국에서 은행업을 펴기 어려운데 규제까지 더해지니 손을 떼고 싶었을 것”이라고 했다.

한 외국계 금융회사 임원은 “최근 금융당국의 규제를 보면 선진화한 금융업을 다시 과거로 되돌리는 모양새”라며 “근시안적인 대책으로 오락가락하는 규제 정책을 본사에 설명하기가 여간 곤혹스럽지 않다”고 말했다. 이어 “본사의 금융 기법, 프로세스를 국내에 적용하기 어려운 부분이 많다”고 말했다.

이 때문에 금융권에선 한국씨티은행 매각을 가능성 높은 시나리오로 본다. 한국씨티은행 매각이 현실이 될 경우 ‘정부는 아쉽고 시장은 반길 것’이란 얘기도 나온다. 또 다른 금융권 관계자는 “외환위기 등 최악의 경제 상황을 감안했을 때 달러 조달 등 면에서 미국의 씨티그룹이 한국에 진출했다는 상징성은 크다”며 “정부는 어떻게든 씨티그룹을 잡고 싶을 것”이라고 했다.

한국씨티은행이 매물로 나온다면 인수전이 치열할 전망이다. 시중은행들이 키우고자 하는 WM, 기업금융 분야에서 한국씨티은행이 특화한 역량을 보유해서다. 시중은행 관계자는 “덩치를 키우려는 지방은행, 인터넷전문은행 등에 한국씨티은행은 매력적인 매물로 다가올 것”이라고 말했다.

<저작권자 @머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지>

서울 종로구 한국씨티은행 본점/사진제공=한국씨티은행

서울 종로구 한국씨티은행 본점/사진제공=한국씨티은행