/사진제공=환경부

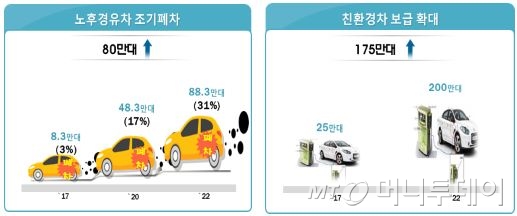

/사진제공=환경부26일 정부가 발표한 ‘미세먼지 관리 종합대책’은 지난해 6월 나온 미세먼지 대책(2021년까지 14% 감축)보다 목표를 2배 이상 높였다. 정부는 산업·발전·수송부문 등 사회 전 분야에서 ‘특단의 조치’를 도입해 미세먼지를 30%까지 줄이겠다고 밝혔다. 국내 미세먼지(PM10) 오염도는 2012년까지 개선되고 있었으나 2013년부터 악화 또는 정체됐고, 특히 초미세먼지(PM2.5) 농도는 지난해 기준 26㎍/㎥으로, 세계보건기구(WHO) 권고기준(10㎍/㎥)보다 2배 이상 높은 상황이다. 올해 1~5월 초미세먼지 주의보·경보 발령 횟수는 92회로 지난해 66회보다 30회 이상 높다. 연말까지 합산할 경우 2배 이상까지 될 수 있다.

당진에코파워·삼척포스파워 4기의 석탄화력발전소의 액화천연가스(LNG) 전환 추진도 민간 발전업체뿐 아니라 지역 주민과 갈등이 벌어지고 있다. 강원 삼척시 포스파워 석탄화력발전소와 충남 당진시 당진에코파워는 새 정부 에너지 전환 정책이 발표되면서 몇 달째 공사가 멈춘 상태다. 일부 주민들은 궐기대회를 열고 “침체에 빠진 지역 경제를 살리기 위해 발전소 건설을 계속 추진해야 한다”고 주장하고 있다.

석유화학, 철강, 발전 등 대기오염물질을 상대적으로 많이 배출하는 업종 부담은 더욱 커질 전망이다. 현재 수도권에만 적용 중인 대기오염물질 총량관리 대상은 지방으로 확대한다. 대기오염물질이 다량 배출되는 사업장이 밀집한 곳에 총량 관리를 시행해 질소산화물, 황산화물 등 배출 기준을 수도권과 동일하게 맞춘다. 여기에 먼지 규제 내용도 추가한다. 미세먼지는 중국 등 외부 영향이 큰 데 국내 기업에만 부담을 전가하는 꼴이라며 볼멘소리가 나오는 이유다.

정부는 적극적인 국내 감축 노력이 있어야 중국의 자세도 바꿀 수 있다고 항변한다. 국내에서 먼저 강력한 미세먼지 대책을 시도한 뒤, 중국에 할 말을 하겠다는 입장이다. 일본 도쿄 역시 중국과 한국, 북한 등 국외 영향이 40~70%로 컸지만 지난 10년간 ‘경유차 NO 전략’을 마련해 초미세먼지(PM 2.5)농도를 13.8㎍/㎥까지 줄였다는 예를 들었다.

이 시각 인기 뉴스

김은경 환경부 장관은 “우리나라는 불리한 지리, 기상여건 속에서 국외영향에 취약하고, 국내 배출량도 단기간 내 감축이 곤란한 상황”이라며 “국내 발전, 산업환경과 생활방식을 획기적으로 바꾼다면 미세먼지는 충분히 해결할 수 있는 문제”라고 강조했다.