아들도 할 말은 있다. "친구들과 놀기로 했는데 숙제 하고 나가면 친구들이 없잖아요". 수긍이 간다. 밖에서 들려오는 아이들의 웃음소리에 충분히 조급해질 만 하다. 이 논쟁은 '역사적'으로 되풀이된다. 간혹 엄마의 '원칙'과 아들의 '타이밍'이 맞을 때가 있긴 하다. 한쪽의 '양보'로 끝날 때도 있지만 이 역시 이례적이다.

집안 얘기를 거창하게 한 것은 나라 살림에서 비슷한 모습이 떠오른 때문이다. 새 정부 출범 전후의 흐름이 엄마·아들 논쟁과 닮았다. 국가의 숙제는 국정 과제다. 어느 정부건 초기에 국정 과제를 정립한다. 정부 정책의 우선순위를 정한다는 의미도 있다.

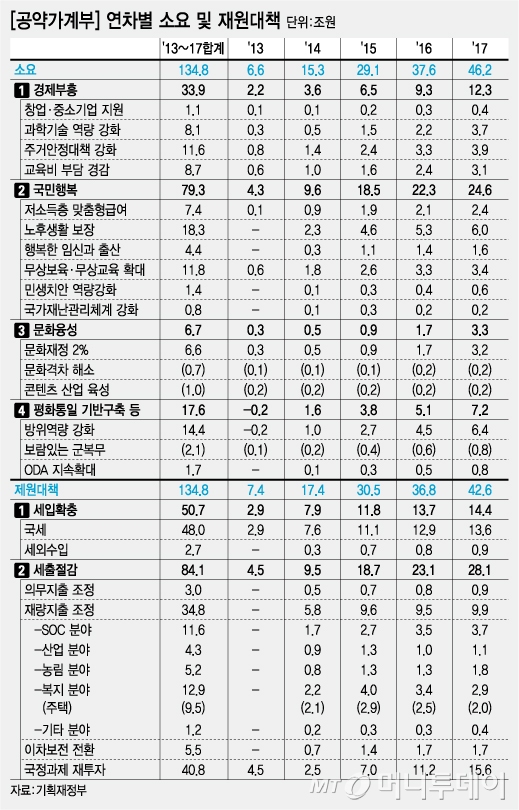

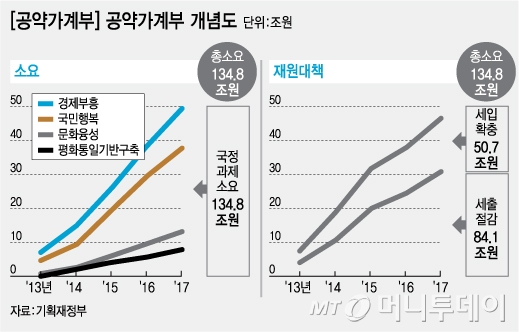

모든 것은 여기서 출발한다. 재정 계획이나 세법 개정 등도 여기에 구속된다. 숙제를 어떻게 할지 시간표를 짜듯 공약 가계부까지 만들었다. 노란 색 표지의 두터운 책자인 그 가계부는 현 정부에겐 '성경'처럼 다가온다.

반발이 없었던 것은 아니다. 기획재정부 등은 인수위 때, 공약 가계부를 만들 때 줄곧 의견을 제시했다. 하지만 "공약은 공약으로 끝날 것"이란 이들의 기대는 "공약은 약속"이라는 박 대통령의 한마디에 사라졌다. 언제나 그렇듯 현실론은 원칙론을 누르기 어려운 법이다.

이 시각 인기 뉴스

약속은 중요하다. 공약을 지키기 위해 가계부까지 만든 열정은 역사에 남을 만하다. 헛된 공약의 남발을 막는 장치로서도 의미가 있다. 시험을 앞두고 공부 계획표를 짜는 것만큼 안심되는 일도 없다.

그만큼 걱정도 깊다. 140개 국정과제, 공약 가계부에 내포된 도그마의 함정 때문이다. 복지정책을 담당하는 한 관료는 이런 고민을 털어놨다. "이미 5년간 할 정책은 정해져 있다. 새롭게 할 것은 없고 그저 정해진 것을 묵묵히 하면 될 뿐이다. 집행이라도 제대로 하라고 비판할 수 있겠지만 새 아이디어로 새 정책을 만들 수 있는 것 아닌가".

다른 관료도 "무엇을 하겠다고 하면 국정과제부터 확실히 한 뒤에 고민하자는 말부터 돌아온다"고 답답해했다. '숙제 논쟁 에서 엄마가 아들에게 하는 말과 비슷하다.

숙제와 달리 정책은 타이밍이 중요하다. 교과서에서만 시험 문제가 나온다면 좋겠지만 현실 정책은 온갖 돌발 변수와 부닥치면서 풀어야 한다. 이미 원전 비리·사고, 출구 전략 가시화 등 대내외 돌발 변수가 터져 나오는데 '공약 가계부'만 뒤적거리는 게 아닐지….