CJ제일제당이 쿠팡 거리두기를 선택할 수 있었던 이유는 e커머스의 부상으로 유통 채널이 다양화되면서 선택지가 늘어났기 때문이다. 반대로 쿠팡을 위시한 유통업체들은 '이제는 제조업체가 갑'이라며 PB(자체브랜드)나 NPB(공동기획상품) 등 자신만의 상품 경쟁력을 갖춰가고 있다.

그동안 성장을 위해 복잡하게 얽혀 있던 이해관계(제조업체, 유통업체, 플랫폼)에서 벗어나 독립을 외치고 있는 것이다.

19일 식품업계에 따르면 CJ제일제당은 내년 사업계획에서 쿠팡의 납품 매출을 제외했다. 쿠팡 없이 주요 제품의 온·오프라인 판매 가능한 사업구조 만들겠다는 의미다. CJ제일제당은 지난해 11월 쿠팡과 납품단가 협상이 결렬된 후 상품 공급을 중단한 상태다. 올 상반기까지만 해도 양사는 "대화 중"이라며 협상의 여지가 있다는 입장이었다. 하지만 CJ제일제당은 하반기에 쿠팡 없이도 국내 가공식품 매출 성장을 이루면서 화해 가능성이 낮아졌다. CJ제일제당의 3분기 국내 가공식품 매출은 1조541억원으로 1.3% 증가했고, 이중 햇반은 14%, 조리냉동식품은 13%가 증가했다.

CJ제일제당 없이 성장을 이룬 것은 쿠팡도 마찬가지다. 쿠팡은 올 3분기에 사상 처음으로 매출이 8조원을 돌파했다. 영업이익도 5분기 연속 흑자다. 쿠팡의 3분기 매출은 8조1028억원으로 전년 동기 대비 18% 늘었다. 쿠팡의 활성고객(제품을 분기에 한번이라도 산 고객) 수는 2042만명으로 전년(1799만명) 대비 14% 증가했다.

이 시각 인기 뉴스

두 기업 모두 '1위 없이 성장하는 법'을 찾은 셈이다. 식품 제조업체는 특정 유통업체가 1위 절대강자로, 유통업체는 특정 식품 제조업체가 1위 강자로 고착화되길 원치 원한다. 서로가 막강한 지위로 자리잡을 경우 가격 협상에 서로의 파워가 줄어들 것을 우려해서다.

CJ제일제당은 쿠팡에 들어가지 않는 대신 네이버(도착보장)·이마트 등 타 유통채널과의 협력을 강화했고 쿠팡은 하림의 더미식, 동원의 쎈쿡, 오뚜기의 오뚜기밥 등 대체품 판매를 늘렸다. 쿠팡 내에서 즉석밥 판매는 올해 두배 이상 늘어난 것으로 추정된다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 "소비자 입장에서는 양 사의 시시비비를 가릴 수 없기 때문에 저렴하고 좋은 제품을 찾을 뿐"이라며 "고물가 시대다보니 최종 가격을 낮추는 업체에 대한 선호도가 늘었을 것"이라고 말했다.

◆ 유통업체·네이버도 "자체 성장 동력 찾아라"

유통업체들도 네이버 등에 대한 의존도를 낮추고 제살 깎기 최저가 경쟁보다는 충성 고객을 만들기 위해 노력 중이다. e커머스들은 소비자를 끌어들이기 위해 그동안 네이버 등 검색포털에 수수료를 내왔다.

e커머스들은 이제는 자사몰로 직접 유입시키기 위해 멤버십의 활용 범위를 확대한다거나 지마켓 빅스마일데이, 11번가 십일절처럼 정기적인 세일을 진행한다. 소비자들이 예상 가능한 시점에 앱을 방문하도록 하는 것이다. 올해 수익성을 개선하기 위해 노력한 결과 쿠팡을 제외한 대형 e커머스들이 적자폭을 줄였는데, 매출도 소폭 줄어든 것도 이 때문이다.

"채널 다변화로 납품 독립"...커피믹스, 라면 1등도 '탈출구' 찾기

서울 시내 한 쿠팡 배송 캠프에서 택배기사가 배송 준비 작업을 하고 있다. /사진제공=뉴시스

서울 시내 한 쿠팡 배송 캠프에서 택배기사가 배송 준비 작업을 하고 있다. /사진제공=뉴시스쿠팡의 '대량 선매입' 구조는 그동안 주요 식품 기업들이 안정적인 매출을 거둔 원동력이었다. 오프라인 영업망 운영비와 관련 인건비를 줄여 제조사 이익에도 기여했다. 하지만 수년간 적자를 감내하고 '규모의 경제'를 이뤄낸 쿠팡의 시장 지배력이 높아지면서 제조사와의 납품가 협상 과정에서 진통을 겪는다. 매년 11월경 쿠팡과 신규 납품가 협상을 앞둔 업체들의 긴장감이 높아진 이유다.

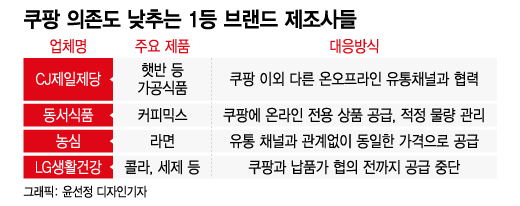

이 같은 흐름은 탄탄한 고정 수요층을 확보한 1등 상품을 만드는 업체들도 움직이게 한다.

◆ 시장 점유율 1위 제조사들의 '쿠팡 전성시대' 생존 전략

19일 관련 업계에 따르면 커피믹스 시장 1위인 동서식품은 쿠팡에 공급하는 온라인 전용 상품을 별도 관리한다. 쿠팡에 과도하게 공급량이 집중되지 않도록 일종의 캡을 씌우는 방식이다. 회사 관계자는 "맥심 커피믹스는 온라인 채널에선 다른 유통 채널과의 형평성을 고려해 적정 물량을 배정한다"고 말했다.

동서식품은 커피믹스(제조커피) 시장 점유율이 90%에 육박한다. 경쟁사와 초격차를 벌린 독점적 지위로 볼 수 있다. 그런데도 쿠팡을 통한 온라인 판매 비중이 높아지자 쿠팡과 납품가 갈등을 빚었고 동서식품은 '카누' 브랜드 커피믹스를 지난해 초부터 수 개월간 쿠팡에 공급하지 않았던 것으로 전해졌다. 진통 끝에 납품을 재개했지만 이런 상황이 재현될 가능성도 있다.

서울 시내 한 대형마트 인스턴트 커피 매대에서 한 소비자가 제품을 고르고 있다. /사진제공=뉴스1

서울 시내 한 대형마트 인스턴트 커피 매대에서 한 소비자가 제품을 고르고 있다. /사진제공=뉴스1국내 라면시장 점유율 50%가 넘는 1위 업체 농심은 신라면을 비롯한 주요 제품 납품가를 온라인, 오프라인 경로 동일하게 책정한 '1물 1가' 원칙을 고수한다. 유통 채널 별로 공급량을 제한하지 않지만 출고가는 차이가 없다. 농심 관계자는 "신라면은 쿠팡, 이마트 등 유통 채널 형태와 관계없이 동일한 가격으로 공급하는 게 원칙"이라고 했다.

농심의 이런 전략은 유통사와의 갈등을 겪은 경험에서 비롯됐다. 농심은 2010년 당시 오프라인 유통가를 장악한 이마트와 신라면 납품가 문제를 놓고 대립각을 세웠다. 당시 이마트가 전국 최저가로 신라면을 공급하겠다며 '오픈 프라이스(Open Price)' 정책을 추진했고, 이에 농심이 이마트에 신라면 납품을 중단하며 전국 이마트 매대에 신라면이 비어있는 상황이 연출됐다. 최근 벌어진 햇반 전쟁과 비슷한 양상이다.

◆ 손실 보며 납품할 수 없어...제조 vs 유통 공룡 갈등에 숨죽인 업계

시장 점유율 2, 3위 업체들은 이런 대응도 어렵다. 결국 1등 업체들의 행보를 지켜볼 수밖에 없는 상황이다. 하지만 손실을 감내하면서까지 납품가를 낮출 수는 없다는 게 대체적인 분위기다. 또 다른 납품가 분쟁 사례가 재현될 수 있다는 의미다.

CJ제일제당과 쿠팡과의 갈등이 격화된 이후 식품 업체들은 자사 온라인몰 육성에도 관심이 높아졌다. 시중에서 구하기 힘든 킬러 상품을 자사몰에서만 판매하거나, 연회비를 받고 상시 할인된 가격으로 주요 제품을 공급하는 방식으로 가입자 확보에 나선다. 올해 10월 기준 동원F&B (40,750원 ▼400 -0.97%)는 약 150만명, hy(옛 한국야쿠르트)는 약 165만명의 자사 온라인몰 가입자를 확보하며 시장에 안착했다.