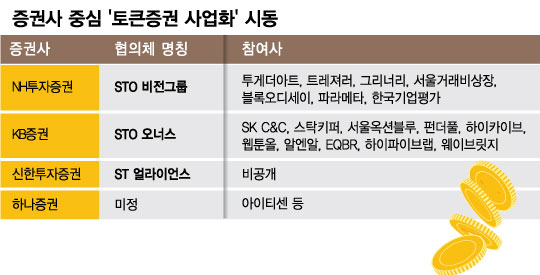

금융위 '의지' 밝히자 증권사 중심 'STO 사업화' 시동

신한투자증권 'STO 얼라이언스', NH투자증권 'STO 비전그룹', KB증권 'ST 오너스' 등 금융지주사 산하 증권사들이 발빠르게 움직였다. 하나증권은 금·은 조각투자 사업을 위한 STO 협의체 구성에 나섰다.

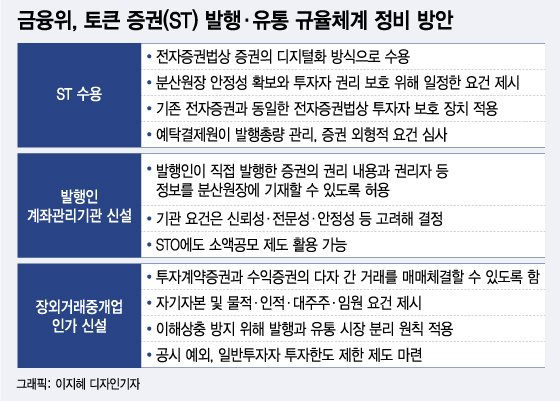

/그래픽=김현정 기자.

/그래픽=김현정 기자.증권사를 중심으로 STO 생태계가 조성되기 시작한 이유는 금융위가 STO에 자본시장법 규율을 적용하겠다는 정책 의지를 표명해서다. 2020년 특정금융거래법 개정에 따른 2021년 가상자산사업자(VASP, Virtual Asset Service Provider) 신고제 도입에 이은 가상자산 제도화를 위한 의미 있는 진전이다. 증권성 판단, 발행인 계좌관리기관 요건 등에 대한 불명확성 우려는 STO 제도화 과정에서 풀어야 할 숙제다.

이 시각 인기 뉴스

한 증권사 관계자는 "우리나라가 분산원장 분야에서 기술력이 앞섰음에도 규제 공백으로 실기한 부분이 있었다"며 "정부가 증권사 중심 가이드라인을 발표한 만큼 STO 사업에 속도를 낼 수 있는 환경을 조성할 것이란 기대가 크다"고 말했다.

STO·가상자산 '규제 격차' 우려… 디지털자산법 논의 미루는 국회금융위는 올해 상반기 중 STO 규율을 위한 자본시장법 개정안과 전자증권법 개정안을 국회에 제출할 계획이다. 가상자산 업계에서는 벌써부터 규제 격차에 따른 시장의 혼란을 우려한다. 가상자산 규율을 위한 디지털자산기본법(가칭) 제정 논의가 예상보다 훨씬 더디게 이뤄지고 있어서다. STO와 가상자산 규율 시점이 한참 벌어지는 게 아니냐는 우려가 나오는 이유다.

국회 정무위원회에는 가상자산 법안이 17건 계류됐다. 정무위 법안심사제1소위원회는 지난해부터 해당 법안들을 여러 차례 상정했으나 실질적인 입법 논의를 진행하지 못했다. 이달 9일에는 상정 예정 안건에 포함됐다가 상정되지도 못했다. 윤창현 국민의힘 의원 법안(디지털자산공정성법 제정안)과 백혜련 더불어민주당 의원 법안(가상자산불공정거래규제법 제정안)이 여야 대표 법안이다. 여야 이견이 크지 않음에도 현안 법안들에 밀려 외면받았다.

지난 16일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'DCON 2023'에서 토큰증권 세션 토론자들이 대화를 나누고 있다. 오른쪽부터 이한진 김앤장 변호사, 이정수 서울대 법학전문대학원 교수, 김갑래 자본시장연구원 선임연구위원, 고란 알고란 대표. /사진=서진욱 기자.

지난 16일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'DCON 2023'에서 토큰증권 세션 토론자들이 대화를 나누고 있다. 오른쪽부터 이한진 김앤장 변호사, 이정수 서울대 법학전문대학원 교수, 김갑래 자본시장연구원 선임연구위원, 고란 알고란 대표. /사진=서진욱 기자.김갑래 자본시장연구원 선임연구위원은 "증권과 가상자산을 분리해서 규제하겠다는 건 유럽의 미카(MiCA, 가상자산 규제)에도 분명히 나와 있는 것이다. 미국도 마찬가지"라며 "제일 큰 문제가 국회라고 본다. 지금 디지털자산법을 통과 안 시키니까 증권이냐 가상자산이냐가 판별되지 않는 것"이라고 지적했다. 그러면서 ""디지털자산법이 빨리 통과돼서 가상자산 시장과 토큰증권 시장의 규제 차익을 없애는 게 가장 중요한 문제"라고 강조했다.

이정수 서울대 법학전문대학원 교수는 "자본시장법이 적용되는 증권과 그렇지 않은, 여전히 공백으로 남는 게 디지털자산법"이라며 "그쪽에서 공백을 채워주고 (토큰증권과 가상자산의) 가르마를 어떻게 타야 되는가 하는 문제가 있다"고 말했다. 김병연 건국대 법학전문대학원 교수는 조속한 '가상자산 거래소 공개'(IEO, Initial Exchange Offering) 제도 도입이 필요하다면서 자본시장법, 특정금융거래법 등 기존 법들과 독립된 '단일 입법' 체제가 적절하다고 주장했다.