그래픽=최헌정 디자인기자

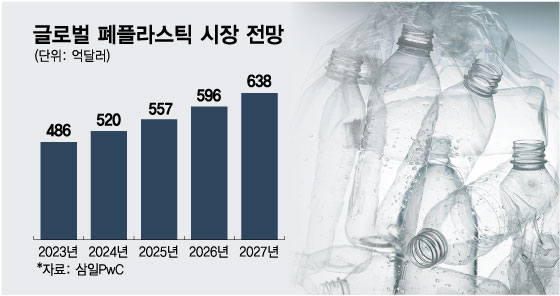

그래픽=최헌정 디자인기자19일 관련 업계에 따르면 글로벌 소비재 기업들은 2025~2030년을 전후로 재생원료 사용 비율을 극적으로 높이는 것을 계획중이다. 코카콜라는 2025년까지 모든 포장재에 사용하는 재생원료 비율을 25%까지 끌어올리는 것이 목표다. 2030년 목표치는 50%다. 아디다스는 내년부터 신발·의류 등 모든 제품 생산에 재활용 플라스틱만 쓰기로 했다. 펩시코(25%), 네슬레(30%), 유니레버(25%), 로레알(50%), P&G(50%), 에스티로더(최대 100%) 등도 2025년을 기준으로 목표치를 제시했다.

미국 캘리포니아주의 경우 지난해부터 플라스틱 용기는 재활용 원료를 이용하도록 했다. 재활용 원료 비율 목표는 2025년 25%, 2030년 50%다. 뉴저지 등 여타 주도 관련 규정 제정에 나섰다. EU(유럽연합)는 2025년까지 모든 페트병에 25%, 2030년까지 모든 플라스틱병에 30%의 재활용 소재를 써야 한다. '플라스틱 제로'의 선두주자인 프랑스 정부는 2025년 1월1일까지 모든 1회용 플라스틱 포장재 재활용 100% 달성을 천명했다.

/그래픽=윤선정 디자인기자

/그래픽=윤선정 디자인기자정부와 기업도 달라질 수 밖에 없다. 환경부는 페트(PET) 생산기업에 대해 2030년까지 '재생원료비율 30%'를 요구했다. 삼성전자는 2050년까지 스마트폰과 태블릿PC 등 기기에 100% 재활용 플라스틱만 쓴다. SK지오센트릭, LG화학, 롯데케미칼 등은 2024~2025년까지 플라스틱의 화학적 재활용이 가능한 공장을 완공한다.

하지만 재활용 플라스틱 수요를 감당하기는 쉽지 않다. 기업들의 대응 속도가 비교적 늦고, 물량이 한정적이어서다. 국내에 신설되는 주요 공장의 플라스틱 처리 물량을 모두 합쳐도 연 50만톤에 미치지 못한다. 그마저도 '수작업'으로 이뤄지는 수거·선별의 문제로 물량 확보가 어려울 수 있다. 업계 관계자는 "국내 기업들의 공장 완공 연도가 '2025년' 전후로 맞춰진 것은 우연이 아니다"며 "물건을 아예 못파는 상황에 직면할 수 있다"고 말했다.

(제주=뉴스1) 오현지 기자 = 제주시 봉개동 환경시설관리소 매립장에 재활용 플라스틱이 산처럼 쌓여 있다. 2020.6.7/뉴스1

(제주=뉴스1) 오현지 기자 = 제주시 봉개동 환경시설관리소 매립장에 재활용 플라스틱이 산처럼 쌓여 있다. 2020.6.7/뉴스1