지난 24일 오후12시 서울시의회 의원회관. 급발진 의심사고로 세상을 떠난 고(故)이도현군의 아버지 이상훈씨가 발언하고 있다./사진=박상곤 기자

지난 24일 오후12시 서울시의회 의원회관. 급발진 의심사고로 세상을 떠난 고(故)이도현군의 아버지 이상훈씨가 발언하고 있다./사진=박상곤 기자국내 급발진 의심 사고가 많은 게 블랙박스 보급률 때문이라는 전문가 주장이 제기됐다.

토론회 주제 발표를 맡은 김필수 교수는 "한국의 블랙박스 보급률은 80%로 다른 나라에 비해 높다"며 "(급발진 사고 영상이) 직·간접적 증거로 제공되면서 국내 급발진 의심 사고가 수면위로 떠올랐다 생각한다"고 밝혔다.

김 교수는 급발진 사고 추정 원인으로 △소프트웨어 오류 △브레이크 진공 배력 장치 문제 △가속페달 바닥매트에 걸림 문제 △기판 관련 문제 등을 지적했다. 특히 전기·하이브리드차 보급이 늘어나는 만큼 소프트웨어 오류 문제에 집중할 필요가 있다고 주장했다.

급발진 사고, 제조사가 입증 책임져야" vs"명확한 원인 없어"

지난 24일 오전 10시 서울시의회 의원회관. 김필수 대림대 미래자동차학부 교수가 토론 진행에 앞서 자동차 급발진 의심사고 현황과 향후 대책에 대해 발언하고 있다./사진=박상곤 기자

지난 24일 오전 10시 서울시의회 의원회관. 김필수 대림대 미래자동차학부 교수가 토론 진행에 앞서 자동차 급발진 의심사고 현황과 향후 대책에 대해 발언하고 있다./사진=박상곤 기자이 시각 인기 뉴스

김필수 교수는 "미국은 자동차 결함을 제조사가 밝히는 구조인데 반해 우리나라는 운전자가 결함을 밝혀야 하는 실정"이라며 "급발진 사고에 있어 우리나라는 기울어진 운동장이 형성돼 있다"고 했다.

이어 "미국의 경우 집단소송제, 징벌적 손해배상죄 등 소비자를 위한 법제가 마련돼있다"며 국내에서도 소비자를 위한 법제가 마련돼야 한다고 했다.

이호근 대덕대 미래자동차학과 교수도 "급발진을 가장 잘 밝혀낼 수 있는 건 전문인력 수천명을 가진 제조사"라며 "(제조사가) 급발진 규명에 적극적인 참여를 하는 게 소비자와 제작사 모두에게 이익이 될 것"이라고 말했다.

반면 정확한 사고 원인이 규명되지 않은 상황에서 급발진이 있다고 예단하기는 어렵다는 의견도 나왔다.

김용원 한국자동차산업협회 안전환경 본부장은 "급발진 의심 사고의 원인은 현재까지 명확하게 밝혀진 것이 없다"며 "섣부르게 급발진을 전제하는 것은 사람들에게 불안감만 조성할 뿐"이라고 말했다. 이어 "왜 우리나라에서만 급발진이 이슈화하는지 생각하고 사고 예방과 대처에 대한 교육을 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다.

"유가족이 사고 원인 입증해야 하는 현실, 개탄스러워"

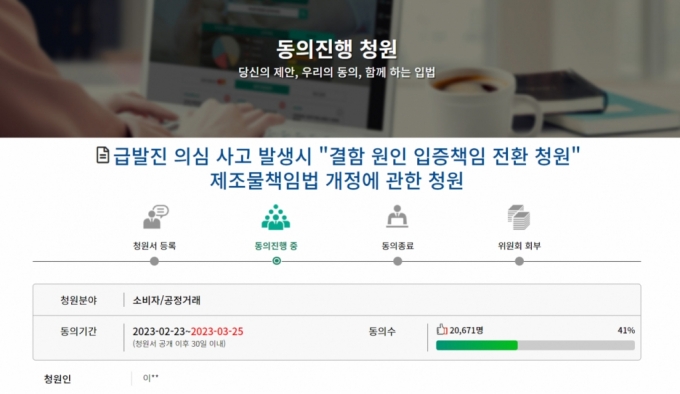

고 이도현군 아버지 이상훈씨가 급발진 의심 사고 발생시 결함원인을 제조사가 입증하게 해달라며 국회에 국민청원을 냈다. /사진=국회 국민동의청원 갈무리

고 이도현군 아버지 이상훈씨가 급발진 의심 사고 발생시 결함원인을 제조사가 입증하게 해달라며 국회에 국민청원을 냈다. /사진=국회 국민동의청원 갈무리이씨는 지난 23일 급발진 의심 사고 발생 시 자동차 제조사가 급발진 결함이 없음을 입증하도록 입증 책임을 전환하는 내용으로 법을 개정할 것을 청원했다.

이씨는 "자동차에서 끊임없이 발생하는 급발진 의심 사고 시 소프트웨어 결함은 발생한 후 흔적을 남기지 않기 때문에 그 입증이 사실상 불가능하다"며 "그럼에도 현행 제조물책임법은 차량의 결함이 있음을 비전문가인 운전자나 유가족이 입증하도록 규정하고 있다"고 주장했다. 이씨가 올린 국회 국민동의 청원에는 2만여명이 동의했다.

한편 한국교통안전공단이 집계한 2017년부터 지난해 7월까지 급발진 사고 피해접수 신고는 총 201건이다. 한 해 평균 39건씩 발생한 셈이지만 이 중 급발진 결함이 인정된 사례는 없다.