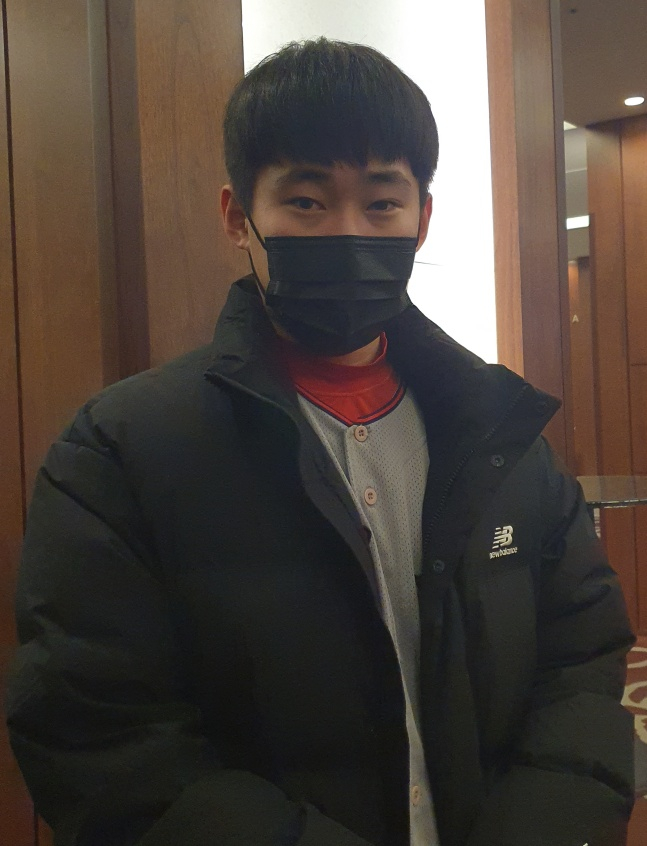

KIA 윤영철./사진=김동윤 기자

KIA 윤영철./사진=김동윤 기자윤영철은 19일 서울 마포구 서울가든호텔에서 개최된 대한야구소프트볼협회(KBSA) 주관 '2022 야구·소프트볼인의 밤' 행사에서 고교 부문 우수 선수상을 수상했다.

올해 윤영철은 15경기 13승 2패 평균자책점 1.66, 65⅓이닝 5볼넷 99탈삼진으로 최고의 시즌을 보냈다. 지난 7월 제77회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서는 에이스로서 충암고의 준우승을 이끌기도 했다. 준결승에서 많은 공을 던진 탓에 유신고와 결승전은 등판하지 못했다. 아쉬울 법도 했지만, 준우승 당시 그는 "준우승이 아쉽지만, 준결승 때 그렇게 던져서 결승까지 올 수 있었기에 후회는 없다"고 말했었다. 그러나 5개월 후 그의 답변은 조금 달라져 있었다.

청룡기 준우승 직후 충암고 윤영철(왼쪽)과 김동헌./사진=김동윤 기자

청룡기 준우승 직후 충암고 윤영철(왼쪽)과 김동헌./사진=김동윤 기자보통 신인 투수들은 마무리캠프에서 투구폼 점검과 수비 훈련을 하곤 하지만, KIA는 그 과정을 과감하게 내년으로 미뤘다. 장기적으로 봤을 때 남은 3개월은 푹 쉬게 하는 것이 더 도움이 된다는 판단이었다. 대신 체력을 늘리는 데 열심이었다. 윤영철은 "캐치볼은 하지 않고 있지만, 팀에서 마련해준 체계적인 웨이트 트레이닝을 받고 있다. 고등학교에는 없는 기구도 많이 있고 시설도 좋아서 힘도 붙고 많은 도움이 된다"고 근황을 전했다.

이 시각 인기 뉴스

타 팀 드래프트 동기들과도 돈독한 우정을 쌓고 있다. 윤영철은 "KIA는 우승도 가장 많이 했고 TV로 볼 때도 좋은 팀이었다. 동기들과 서로 '우리 팀은 이런 것이 좋다'는 등 이야기하고 있는데 KIA는 밥이 맛있는 팀이라고 했다"고 미소 지었다.

어린 시절부터 유명세를 탔고 KBO리그 최고 인기팀인 KIA에 입단해 아직 데뷔도 하지 않았음에도 그의 일거수일투족에는 많은 시선이 따른다. 이에 윤영철은 "부담은 없다. 많은 관심도 재밌게 느껴지고 내가 더 열심히 하면 된다고 생각한다"면서 "나중에 자리 잡았을 때는 선발로 던지고 싶지만, 일단은 1군에 빨리 자리 잡는 것이 목표다. 다양한 포지션에서 던지는 것도 좋은 경험일 것 같아 어느 보직이든 상관없다"고 각오를 밝혔다.