지난 30일 사고가 발생한 서울 용산구 이태원 사고현장에서 경찰 및 소방구급 대원들이 현장을 수습하고 있는 모습./사진=뉴스1

지난 30일 사고가 발생한 서울 용산구 이태원 사고현장에서 경찰 및 소방구급 대원들이 현장을 수습하고 있는 모습./사진=뉴스1행정안전부 관계자는 "기본적으로 지상을 기준으로 설계한 망이고 지하구간에 기지국을 설치한 건 없다"며 "지하는 SKT와 KT LTE망을 빌려 쓰기 때문에 SKT와 KT LTE망이 안 터지는 지하에서는 이론적으로 음영이 생긴다"고 말했다.

통상 통신사는 일반 사용자가 지하에서 음영 지역이 발생한다고 민원을 접수할 경우 해당 지역에 기지국을 추가 설치한다. 음영이 발생하는 지하구간에서 국가재난안전통신망 일부 구간 운영이 SKT와 KT의 민원 응대에 달린 셈이다.

![[단독]이태원 때도 무용지물…1.5조 들인 재난통신망, 지하에선 먹통](https://orgthumb.mt.co.kr/06/2022/11/2022110911232681062_1.jpg)

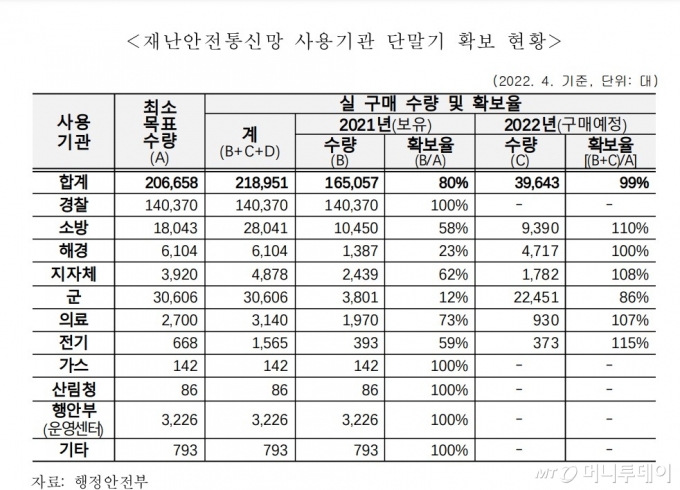

시·도소방본부의 경우 단말기 보급이 완료되지 않은 것으로 확인됐다. 소방청과 중앙119구조본부, 시·도 소방본부 등에 모두 재난안전통신망 단말기를 보급하기 위해서는 2만7000대가 도입해야 한다. 현재 도입된 수량은 1만7015대 뿐이다. 시·도 소방본부에서는 3명 당 1개 꼴로 무전기를 공유해야 한다는 얘기다.

이 시각 인기 뉴스

이에 대해 행안부는 "소방청의 당초 목표수량은 1만8043대에서 현재 1만7015대를 확보(목표대비 94.3%)했다"며 "비상근무 인원을 고려한 추가수량 1만1026대는 내년 말까지 확보할 예정"이라고 밝혔다.

하지만 단말기 보급률은 전체 소방인원 정원 대비 30%에도 미치지 못하는 상황이다. 신문근 국회 행정안전위원회 전문위원은 2023년도 소방청 소관 세입·세출예산안 보고서를 통해 "소방청과 그 소속기관인 중앙119구조본부, 중앙소방학교 등은 지난해까지 단말기 보급을 완료했다"면서도 "시도 소방본부 보급률은 지역별로 편차가 있지만 정원 대비 평균 30%에도 미치지 못하고 있는 실정"이라고 지적했다.

신 전문위원은 "시도 소방본부의 재난안전통신망 단말기 도입이 지연되면 재난 발생 시 현장과 본부, 현장 대원 및 재난 관련기관 상호간 현장상황, 피해내용, 작전 정보 공유 및 전파를 통해 협업체계를 구축하려는 재난안전통신망 도입취지가 다소 저하될 우려가 있다"고 했다.

국회행정안전위원회 '2023년도 소방청 소관 세입·세출예산안' 보고서 중 재난안전통신망 단말기 보유 현황/사진=2023년도 소방청 소관 세입·세출 예산안

국회행정안전위원회 '2023년도 소방청 소관 세입·세출예산안' 보고서 중 재난안전통신망 단말기 보유 현황/사진=2023년도 소방청 소관 세입·세출 예산안당시 현장에 출동한 국립중앙의료원 중앙응급의료센터(이하 응급의료센터)와 서울종합방재센터(119 상황실)이 전화로 소통하면서 응급의료센터의 상황 파악이 늦어진 것으로 드러났다.

응급의료센터는 재난 상황에서 119 상황실과 정보를 공유하며 피해 상황을 모니터링하고 구급대원에게 병원별 가용 병상 정보를 제공하는 역할을 담당한다.

당시 현장 의료진을 지휘했던 용산 보건소장과 응급의료센터, 14개 의료기관 소속 재난의료지원팀(DMAT), 소방 구급인력, 보건복지부 간 소통도 카카오톡 '모바일 상황실'을 통해 진행됐다. 신현영 더불어민주당 의원실이 보건복지부로부터 제출 받은 자료에 따르면 출동 장소가 제대로 전달되지 않았고, 또 경찰이 의료진을 통제해서 현장 진입이 지체됐다.

![[단독]이태원 때도 무용지물…1.5조 들인 재난통신망, 지하에선 먹통](https://orgthumb.mt.co.kr/06/2022/11/2022110911232681062_3.jpg)