아주대 김재호 교수(나노입자 정렬기술 기반 바이오·전자부품소재 중개연구단장)/사진=김휘선 기자

아주대 김재호 교수(나노입자 정렬기술 기반 바이오·전자부품소재 중개연구단장)/사진=김휘선 기자 ACF는 디스플레이 패널과 회로를 연결하기 위해 사용되는 접착·도전 재료다. 마이크로LED는 기존 OLED(유기발광다이오드) 보다 뛰어난 화질에 에너지 효율이 높은 차세대 디스플레이 소자로 머리카락 두께(평균 100㎛)보다 작은 10~50마이크로미터(㎛) 수준의 매우 작은 LED를 광원으로 사용한다. '꿈의 화질'로 불리며 최근 TV시장 수요 절벽을 돌파할 대안으로 꼽히는 마이크로LED TV는 이런 초소형 LED 소자를 회로 기판에 박아 만든다.

H&S하이텍은 이 문제를 김재호 아주대 분자과학기술학과 교수 연구팀이 개발한 '나노입자 정렬기술을 활용한 마이크로LED 본딩(고정)용 필름제조 기술과 테스트 소켓 제조·검사법'을 이전 받아 해결했다. 총 기술료 14억5000만원과 매출에 따른 경상기술료 지급 조건이다. 이 기술은 간단히 말해 2만개 이상의 마이크로LED에 전원을 동시에 공급해 점등 여부를 확인한 후 불량 LED칩을 걸러내는 검증 기술이다.

김 교수 연구팀이 개발한 검사법은 이런 불량칩까지 검출할 수 있어 마이크로LED 불량 화소 수리 공정 비용과 시간을 줄일 수 있다. 김 교수는 "마이크로 LED TV가 고가인 이유는 마이크로LED를 옮기고 붙이고 검사하고 다시 수리하는 시간이 오래 걸리기 때문인데 이번 검사법으로 작업 시간을 줄이면 생산 효율 향상과 함께 원가도 크게 낮출 수 있을 것"이라고 말했다. 마이크로LED는 향후 스마트폰과 VR(가상현실) 기기 등에도 곧 적용될 예정이라서 김 교수의 검사법이 확대 적용될 것이란 기대감이 높다.

김 교수는 이런 기술격차 문제를 '공공연구성과 활용 촉진 R&D(연구개발)' 사업을 통해 풀었다. 실험실 아이디어를 시장 수요에 맞게 실용화시키는 후속 R&D를 지원하는 내용으로 과학기술정보통신부와 과학기술일자리진흥원이 주도하고 있다.

이 시각 인기 뉴스

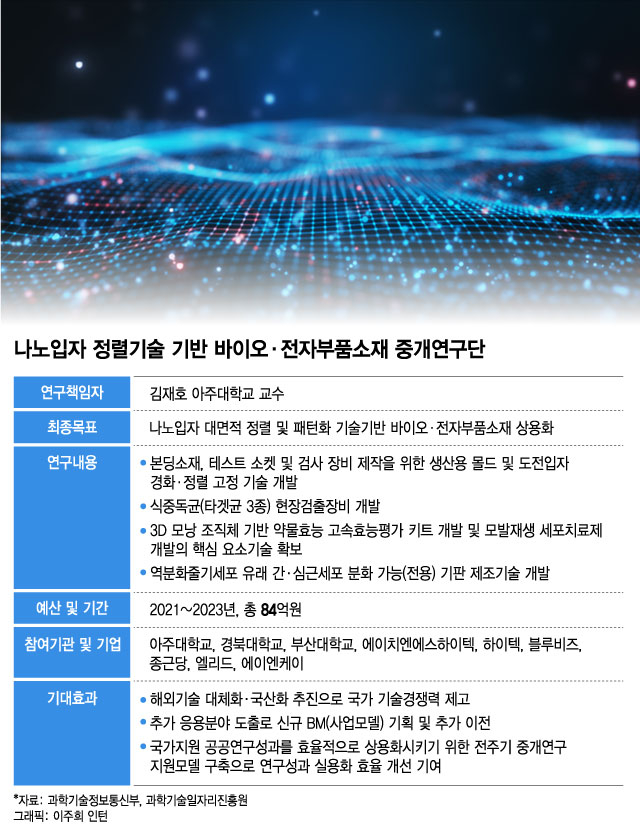

김 교수는 현재 나노입자 정렬기술 기반 바이오·전자부품 소재 중개연구단을 이끌고 있으며, 2021년부터 3년간 총 84억원을 지원받는다. 연구단엔 아주대를 비롯해 경북대, 부산대, 에이치엔에스하이텍, 하이텍, 블루비즈, 종근당, 엘리드, 에이엔케이 등이 참여하고 있다.

연구단은 나노입자 대면적 정렬·패턴화 기술을 참여 대학·기업들과 함께 다양한 분야에 적용하고 있다. 이를테면 아주대는 블루비즈와 함께 이 기술을 토대로 대장균, 살모넬라 등의 병원균을 현장에서 신속 검출할 수 있는 기술을 개발했다.

또 모낭 오가노이드(줄기세포로 만든 장기유사체)를 대량 생산할 수 있는 세포 배양기판을 아주대와 경북대 의과대학이 공동 개발해 국내 화장품 효능평가 기업 엘리드로 선급기술료 4억7000만원과 매출에 따른 별도의 경상기술료 지급조건으로 기술이전했다. 이는 탈모 완화와 양모 효능 관련한 약물 평가에 쓰인다.

김 교수는 "나노입자 정렬기술은 연구개발에만 꼬박 10년이 걸린 성과로 이 기술이 서랍속에 사장되지 않고 시장에 나갈 수 있었던 건 중개연구단 역할이 컸다"고 평가했다. 이어 "여러 대학, 기업이 힘을 합쳐 원천 기술을 다방면에 응용하는 중개연구단의 '원소스, 멀티유즈'(One-source, Multi-Use) 전략은 기술 경쟁력을 높여 국가 경제 부흥에 이바지하고 나아가 당면한 소부장(소재·부품·장비) 이슈를 해결하는 계기도 제공할 것"이라고 덧붙였다.

[머니투데이 스타트업 액셀러레이팅 미디어 플랫폼 '유니콘팩토리']