이재용 삼성전자 부회장이 지난 3월31일 서울중앙지법에서 열린 '삼성 부당합병 의혹' 38차 공판에 출석하고 있다. /사진=뉴시스

이재용 삼성전자 부회장이 지난 3월31일 서울중앙지법에서 열린 '삼성 부당합병 의혹' 38차 공판에 출석하고 있다. /사진=뉴시스공교롭게 비슷한 시간 대한상공회의소와 한국경영자총협회(경총), 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회, 한국무역협회 등 경제5단체도 청와대와 법무부에 가석방 상태의 이 부회장 등을 포함한 기업인의 사면복권을 요청하는 청원서를 냈다.

노조는 이날 "2021년 임금교섭 타결은 삼성전자 최종 결정권자 이재용의 결단이 필요하다"는 문구의 현수막을 내걸었다. 경제5단체도 청원서에서 "코로나19 사태와 미·중 갈등, 우크라이나 사태 등으로 국가경제가 한 치 앞도 알 수 없는 위기상황에서 역량 있는 기업인들의 헌신이 필요하다"며 '이 부회장 역할론'을 꺼내들었다.

김성훈 삼성전자노조동행 위원장이 25일 서울 용산구 이재용 삼성전자 부회장 자택 앞에서 열린 집회에서 발언하고 있다. /사진=뉴스1

김성훈 삼성전자노조동행 위원장이 25일 서울 용산구 이재용 삼성전자 부회장 자택 앞에서 열린 집회에서 발언하고 있다. /사진=뉴스1국내뿐 아니라 해외 시장과 외신에서도 삼성전자가 대규모 투자를 결행하는 경쟁사들과 달리 이렇다 할 '빅피처'를 내놓지 못하는 이유로 경영 전면에 나설 수 없는 이 부회장의 상황을 지목하는 것 역시 이런 배경에서다.

이 시각 인기 뉴스

총수 체제와 전문경영인 체제의 장단점을 따지기에 앞서 당장 총수 체제로 움직이는 현실에서 태생적으로 1~2년 단기 성과에 따라 자리를 보장받는 전문경영인이 10년, 20년 뒤를 내다봐야 하는 수십조원 규모의 투자나 M&A(인수합병)를 결정하는 건 사실상 불가능하다. 삼성전자의 마지막 대형 M&A(하만, 인수가격 약 9조원)는 2016년 이 부회장의 사법 리스크가 불거진 시점과 정확히 맞물린다. 속쓰린 얘기지만 전문경영인에겐 노조와의 관계 설정 문제만도 버거운 현실을 인정할 수밖에 없다.

우리만의 독특한 사례도 아니다. 일본 소니의 TV·가전 사업 퇴조와 미국 야후의 몰락은 전문경영인에게 지나치게 의지하다 경쟁력을 잃은 사례로 경영학 교과서에 단골로 등장한다.

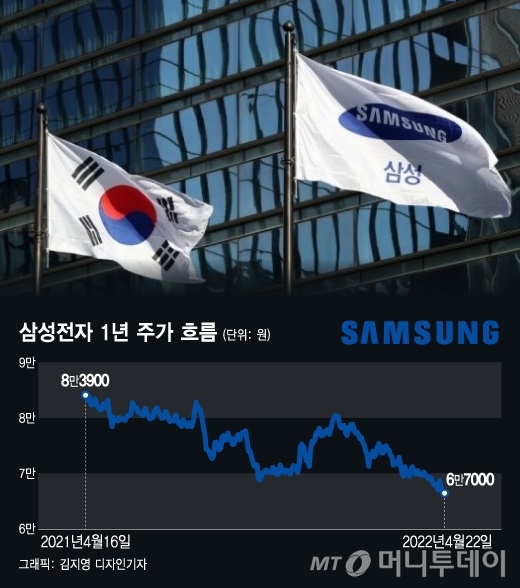

기존의 위기론이 일종의 쇄신 카드로 그동안 삼성 내부에서 먼저 나왔던 것과 달리 최근의 경고음은 삼성이 애써 태연한 척하는 가운데 경쟁사와 외신에서 튀어나온다는 점에서 자못 심상찮다. 정도진 중앙대 경영학과 교수는 "삼성전자 (76,900원 ▼1,700 -2.16%) 주가가 '6만전자'를 벗어나지 못하는 근본적인 원인도 이런 진단과 무관치 않다"고 말했다.

기업인 사면은 언제나 조심스러운 문제다. 다만 가석방과 취업제한 논란에 발묶인, 어정쩡한 의사결정 지연 사태가 불러올 '나비 효과'가 삼성을 넘어 경제와 국민 생활에 어느 만큼의 태풍으로 이어질지에 대한 고민은 더 미룰 수 없다.

우태희 대한상공회의소 상근부회장은 "기업인 특별사면복권 조치로 우리 사회가 대립과 갈등을 치유하고 더 높은 차원의 국민통합을 이룰 수 있기를 희망한다"고 말했다. 국민통합을 이유로 국정농단 사건의 핵심이었던 박근혜 전 대통령은 사면하고 같은 사건에 연루됐던 기업인에는 법의 논리만 들이댄다면 다시 한번 사농공상(士農工商·고려 조선시대의 사회계급)에 대한 뒷말이 나올 수밖에 없다.