휴대폰 판매점 100여곳이 밀집한 강변 테크노마트 6층.

휴대폰 판매점 100여곳이 밀집한 강변 테크노마트 6층. 지난달 21일 서울 구의동 강변테크노마트 6층 휴대전화 매장. 에스컬레이터를 타고 6층에 들어서자마자 적막하던 상가 안에선 그제야 비로소 말소리가 흘러나왔다. 칸칸의 휴대폰 판매점 앞을 지나칠 때마다 자신의 휴대폰을 보느라 떨구고 있던 상인들의 고개가 들렸다. 잔잔하던 물가에 파문이 일 듯 돌아가며 비슷한 말이 들렸다 멈췄다 했다. "관심 있으신 거 물어만 보고 가세요."

A씨의 매장은 에스컬레이터와 가깝다. 보통 매장 한칸은 월세가 40~50만원이지만, A씨의 매장은 위치가 좋아 이보다 더 비싸다. A씨는 "한창 LTE 나오고 잘 될 때는 월세가 300만원씩 해도 내고도 남았다"며 "지금은 유동인구도 없고 하루에 1개도 못팔 때도 있으니...여기 매장 중에 월세 거의 안내는 곳도 있다"고 했다.

폐업하는 오프라인 휴대폰 대리점.

폐업하는 오프라인 휴대폰 대리점.이렇다 보니 온라인을 통해 판매점 '좌표'를 찍어 홍보에 나설 수밖에 없다는 후문이다. B씨는 "네이버 밴드나 카페 등을 통해 얼마에 살 수 있다고 올리는데, 최소한으로 남기더라도 하나라도 더 팔려는 것"이라며 "요즘 이 곳을 찾는 손님들은 다 온라인에서 가격대를 이미 확인하고 온다"고 말했다. 이날 갤럭시S22 울트라를 보러 왔다는 한 30대 방문객은 "오늘 바로 기기를 받아갈 수 있고 다른 곳보다 싸다고 해서 일부러 찾아왔다"며 "이곳저곳 불러세우는 곳이 많아서 원래 가려던 곳 외에도 가격을 좀 더 비교해보려 한다"고 말했다.

이 시각 인기 뉴스

이동통신기술은 빠르게 발전하지만 상인들의 일상은 달라지지 않았다. 지나는 손님을 불러세워 하나라도 더 파는, 그들만의 경쟁은 여전히 치열하다. "휴대폰 매장이 너무 많잖아요. 여기만 해도 100곳이 넘는데 손님은 뜸하니. 먹고 살기 힘든 을과 을의 싸움이예요." 7~8년 전 호황에 부푼 꿈으로 매장을 연 상인들은 오늘도 휴대전화 1개라도 더 팔기위해 애타게 손님을 부른다. "언제까지 갈지 모르겠다"는 불안함을 떨치지 못한 채로.

'판매장려금' 증발, 왜?...LG 떠났고, 이통3사도 "온라인 강화"

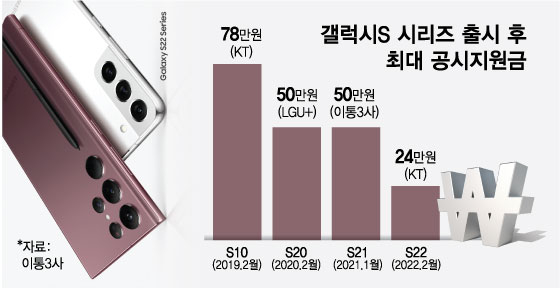

26일 이통3사에 따르면, 최근 수년 간 삼성전자의 플래그십 모델인 갤럭시S 시리즈의 공시지원금 규모는 꾸준히 감소세다.

2019년 2월 출시됐던 갤럭시S10 시리즈의 경우, 최대 공시지원금은 KT의 78만원이었다. 5G 가입자 유치전의 핵심 모델이었던 만큼, KT가 '역대급' 지원금을 확정하자 애초 최고 50만원대로 책정했던 SK텔레콤과 LG유플러스도 각각 60만~70만원대로 지원금 상한을 올렸다.

반면 이듬해 2월 출시된 갤럭시 S20 시리즈 LG유플러스의 50만원이 최대 공시지원금이었고, 작년 1월 선보인 S21 역시 이통3사 모두 50만원으로 정했다. 더욱이 최근 출시된 S22는 KT의 24만원 등 이통3사 모두 전작 대비 공시지원금이 반토막났다.

■ S10 지원금 78만원→S22 지원금 24만원

공시지원금과 '판매장려금' 규모가 반드시 일치하는 것은 아니지만, 그만큼 이통사가 유통망에 대한 마케팅 비용을 줄이는 추세가 드러난다. '판매장려금'은 유통망이 휴대폰을 판매할 때마다 제조사·이통사가 조건에 따라 지급하는 돈이다. 유통망은 이 돈으로 사업장 운영비용을 충당하고, 일부는 추가 지원금으로 활용해 고객을 유치한다.

강변 테크노마트 휴대전화 집단상가 /사진=박효주

강변 테크노마트 휴대전화 집단상가 /사진=박효주제조사·이통사로서도 경쟁이 약화되면서 현금을 뿌릴 유인이 줄어들었다. 우선 삼성전자·LG전자·애플의 3자 경쟁구도가 LG전자의 스마트폰 사업 철수로 2자 구도로 재편됐다. 애플은 애초 지원금 규모가 미미했고, 삼성도 무리한 출혈 경쟁을 벌일 요인이 사라졌다. 사실상 국내 소비자들에게는 갤럭시와 아이폰, 두 가지 선택지 밖에 없는 데다 각자의 충성 고객도 굳건하기 때문이다.

■ 삼성도, 통신사도 "돈 뿌릴 이유가…"

5G 상용화 이후 4년차에 접어든 지금, 이통3사 역시 시장점유율에 드라마틱한 변화를 일으킬 계기를 찾지 못하고 있다. 판매장려금이 나오는 이통사의 마케팅비 역시 줄어드는 추세다. 나아가 이통3사는 수년전부터 자사 고객센터 또는 공식 온라인몰을 통한 판매를 강화하는 추세다.

유영상 SK텔레콤 사장은 지난달 9일 'CEO 인베스터 데이'에서 '온라인 유통 채널을 강화하겠다'고 발언해 업계의 이목이 쏠렸다. 과거 이통사 매출에 절대적 기여를 했던 유통망의 '큰 손'들에겐 이동통신 1위 경영진의 '온라인 강화' 공개선언이 예사롭지 않게 들릴 수 있기 때문이다.

김준섭 KB증권 연구원은 이날 보고서에서 "통신 업종의 현금 기준 마케팅 비용은 하향 안정화되는 동향이 뚜렷하다"라면서 "플래그십 단말기의 가격이 높아진 가운데 통신사들은 마케팅 비용 집행 경쟁에 대한 효익이 현저히 줄어든 상황이기 때문"이라고 진단했다.