최은석 CJ제일제당 대표, 천종식 CJ바이오사이언스 대표, 황윤일 CJ제일제당 바이오사업부문장이 'CJ바이오사이언스 출범식'에 참석해 기념촬영하고 있다./사진제공= CJ제일제당

최은석 CJ제일제당 대표, 천종식 CJ바이오사이언스 대표, 황윤일 CJ제일제당 바이오사업부문장이 'CJ바이오사이언스 출범식'에 참석해 기념촬영하고 있다./사진제공= CJ제일제당CJ제일제당 (349,500원 ▼4,000 -1.13%)은 지난 5일 바이오 전문 회사 CJ바이오사이언스를 공식 출범시켰다. 지난해 CJ제일제당에 인수된 마이크로바이옴 전문 회사 천랩 (13,740원 ▼100 -0.72%)이 모태다.

마이크로바이옴 기반 신약은 건강에 도움이 되는 미생물 균을 선발해 의약품으로 활용하는 것이다. 장내 미생물은 뇌에 분자 신호를 보내 식욕·기분 등을 조절한다. 비만과 우울증 치료에 활용될 수 있다. 자폐증·암 등에도 연관이 있다는 연구 결과가 있다. 시장조사기관 프로스트&설리번에 따르면 마이크로바이옴 시장 규모는 2023년 약 1087억달러(약 130조원)에 달할 것으로 추정된다.

CJ바이오사이언스 관계자는 "마이크로바이옴 신약은 기존 합성의약품(제네릭)의 부작용 등 리스크와 바이오의약품의 고비용·좁은 치료 범위 한계를 극복할 것으로 전망된다"고 평가했다.

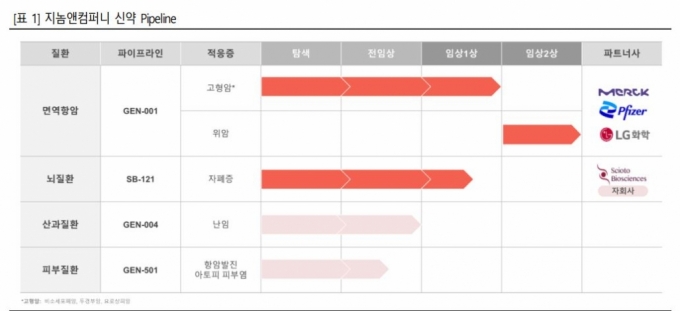

지놈앤컴퍼니 파이프라인 개발 현황/사진제공=상상인 증권 리포트

지놈앤컴퍼니 파이프라인 개발 현황/사진제공=상상인 증권 리포트고바이오랩은 면역질환 치료 후보물질로 두 건의 임상 2상 프로그램을 진행 중이다. 'KBLP-001'은 중등도 판상형 건선 치료 효과를 검증하기 위해 지난달 10일 2상 시험 투약을 개시했다. 궤양성 대장염 환자 대상 치료 후보물질인 'KBLP-007'은 지난해 7월 미국에서 임상 2a상 진행 승인을 받았다. 올해 하반기 KBLP-001의 임상 2상 중간 결과 발표가 예상된다.

이 시각 인기 뉴스

지놈앤컴퍼니는 비소세포폐암 등 고형암과 위암을 대상으로 하는 'GEN-001'에 대한 임상을 진행 중이다. 고형암 대상 GEN-001은 면역항암제 바벤시오와 병행 임상이며 올해 1분기 임상 1상이 끝난다.

위암 적응증 GEN-001은 지난 2019년 LG화학에 한국 시장 대상으로 기술 이전 계약을 체결했다. 올해 환자 50명을 대상으로 국내 임상 2상이 진행된다. 마이크로바이옴 기반 자폐증 치료제 'SB-121'도 개발 중이다. 올해 1분기 임상 1상을 종료하고 2상으로 진입할 예정이다.

지놈앤컴퍼니는 지난해 9월 미국 CDMO(바이오의약품 위탁생산) 업체인 리스트랩을 인수하고 11월에는 자회사 리스트바이오를 통해 대규모 마이크로바이옴 생산시설을 건설하기로 결정했다.

지놈앤컴퍼니 관계자는 "GEN-001은 이외에도 글로벌 다국적 제약사와 함께 추가 적응증에 대한 임상 2상을 논의하고 있다"고 밝혔다. 생산시설 투자와 관련해서는 "글로벌 마이크로바이옴 생산 업체 20여 곳 중 유의미한 임상 후기 단계 생산이 가능한 업체가 1곳 뿐이어서 시장성 또한 크다고 판단했다"고 밝혔다.

국내 마이크로바이옴 신약 개발은 해외에 비해 뒤처졌다. 해외에서는 이미 임상 3상까지 마친 후보물질도 있다. CJ바이오사이언스는 오는 2025년까지 파이프라인 10건을 확보하겠다고 밝혔지만 현재 면역항암·장질환 후보물질인 'CLCC1'이 아직 전임상 단계에 머무르고 있다.

이 분야에서 가장 앞선 제약사는 미국의 세레스 테라퓨틱스다. 총 4개의 마이크로바이옴 파이프라인을 보유 중이다.

대표 파이프라인은 클로스트리듐 다이피셀 감염증 치료제인 'SER-109'이다. FDA 허가 심사 단계로 올해 결과가 나올 것으로 전망된다. FDA 허가를 받으면 세계 최초의 마이크로바이옴 신약이 된다. 내후년인 2023년에 본격적으로 상용화가 예상된다.

(서울=뉴스1) = 임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 29일 오후 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 '제36회 생명공학종합정책심의회'를 주재하고 있다. (과학기술정보통신부 제공) 2021.12.29/뉴스1

(서울=뉴스1) = 임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 29일 오후 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 '제36회 생명공학종합정책심의회'를 주재하고 있다. (과학기술정보통신부 제공) 2021.12.29/뉴스1 서근희 삼성증권 연구원은 "2023년 발매 예정인 SER-109는 감염증 치료 목적으로 시장 규모가 제한적"이라며 "마이크로바이옴 확장성을 가늠하기 위해서는 항암제·만성질환 치료제로의 효과 확인이 필요하다. 관련 적응증을 입증한 마이크로바이옴 기업의 가치 평가는 세레스 이상일 것으로 기대된다"고 밝혔다.

CJ바이오사이언스 관계자는 "마이크로바이옴은 미지의 영역인 만큼 업계에 절대 강자가 없다"며 "기술 경쟁력 확보에 따라 어떤 기업이라도 단숨에 글로벌 탑 티어(Top-tier) 위상을 확보할 수 있다"고 강조했다.

정부도 1조1500억원을 투자해 국내 마이크로바이옴 산업을 육성하겠다는 포부를 밝혔다. 범부처 프로젝트인 '국가 마이크로바이옴 이니셔티브'를 구축해 2023년부터 2032년까지 10년간 투자하겠다는 계획이다.

임혜숙 과학기술정보통신부 장관은 지난달 29일 '제36회 생명공학종합정책심의회'에서 "앞으로 미래 산업에 파급 효과가 클 것으로 예상되고 우리나라 기업들이 세계와 견줄만한 기술력을 갖추고 있는 것으로 파악된다"며 "정부가 좀 더 적극적으로 마이크로바이옴 산업을 혁신해 나가고자 한다"고 말했다.