![실버스프링=AP/뉴시스]미국 매릴랜드주 실버스프링에 있는 미국 식품의약국(FDA) 본부의 지난해 12월 10일 모습. 2021.06.08.](https://orgthumb.mt.co.kr/06/2021/06/2021060818470831347_1.jpg) 실버스프링=AP/뉴시스]미국 매릴랜드주 실버스프링에 있는 미국 식품의약국(FDA) 본부의 지난해 12월 10일 모습. 2021.06.08.

실버스프링=AP/뉴시스]미국 매릴랜드주 실버스프링에 있는 미국 식품의약국(FDA) 본부의 지난해 12월 10일 모습. 2021.06.08.하지만, 의료 전문가들 사이에선 이 약의 효능에 대한 의문이 끊이지 않는다. FDA 조차 추가적 효능 입증이 필요하다고 인정했다. 글로벌 바이오사가 이 약의 국내 도입을 결정한다 해도 국내 규제당국인 식품의약품안전처(식약처)가 FDA 처럼 관대하게 허가를 내 줄지 미지수다. 식약처의 허들을 넘는다 해도 건강보험 적용을 받기도 쉬운 일이 아니다. 종합하면 국내 환자들에게 당장 희소식은 아닌 것으로 보인다.

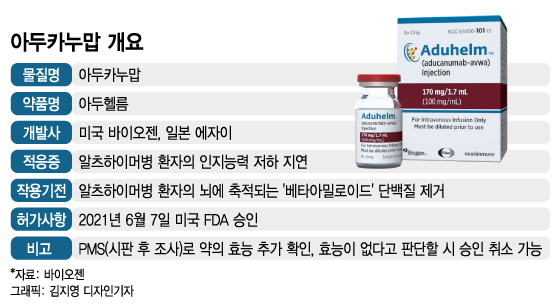

美 알츠하이머 치료제 나왔지만, 웃지 못하는 국내 환자 50만명미국 식품의약국(FDA)이 7일(현지 시각) 허가한 이 신약은 미국 바이오 업체 바이오젠과 일본 에자이가 공동 개발한 '아두카누맙(상품명 아두헬름)'이다.

이 치료제는 개발에 난항을 겪었다. 지난해 3월, 환자의 기억과 사고력 개선 효과가 나오지 않았다는 이유에서 임상시험 중단이 발표됐다. 이후 고용량 약물을 투여한 환자의 임상 자료를 다시 분석한 결과 기억과 사고력, 일상 행동을 할 수 있는 능력 감소를 22%까지 늦췄다는 점이 확인됐다. 이 같은 결과를 토대로 FDA의 허가를 받은 것.

이 시각 인기 뉴스

무엇보다 질병 진행을 늦춘다는 효능 자체의 입증도 불충분한 상태에서 허가가 났다. FDA는 이 신약의 허가를 발표하며 "초기 알츠하이머 환자에 대한 임상시험은 효능에 대해 아직도 불확실성이 남아있다"고 단서를 달았다. 이에 시판 후 효능과 안전성을 확인하는 임상 4상 시험을 조건을 걸었다. 추가 연구에서 효능을 입증하지 못하면 언제든 시장에서 퇴출될 수 있다는 뜻이다.

그럼에도 FDA가 결과적으로 이 신약을 허가한 배경은 고령화에 따라 지금도 약 600만명 수준인 미국 알츠하이머 환자 수가 급격히 불어날 수 있는 현지 환자 수요 때문인 것으로 보인다.

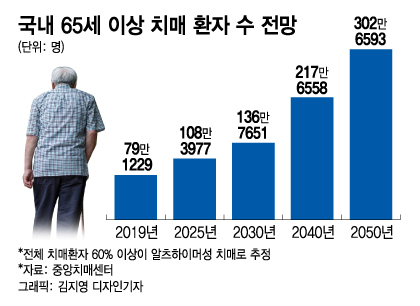

전 세계적으로도 그렇고 한국도 예외가 없다. 국립중앙의료원 중앙치매센터의 치매현황 2020보고서에 따르면 전국 65세 이상 노인 중 치매로 추정되는 환자 수는 2019년 기준 약 79만명인데 이 중 알츠하이머성 치매환자는 약 50만명으로 추산된다. 이 숫자는 연평균 5% 늘어날 것으로 예상된다. 마땅한 치료제가 없는 상태에서 새로운 기전의 신약 탄생이 절실했던 상황인 셈이다.

우여곡절 끝에 '불완전한 허가'를 미국에서 받은 이 신약의 국내 도입 성사 여부는 미지수다. 우선 한국에 이 약을 내놓고자 하는 바이오사의 시장성 조사와 그에 따른 결정이 있어야 한다.

식약처 허가를 받아도 건강보험 적용 여부를 심사받아야 한다. 건보재정을 감안해 적정성을 평가해야 하는 당국 입장에서 아직 효능이 불확실한 신약에 어느정도 건보 적용 범위를 설정할지도 알 수 없다. 이 신약의 가격은 공개되지 않았다. 하지만, 연간 3만~5만달러(약 3300만원~5600만원)의 비용을 들여 4주에 한 번씩 지속적으로 주사로 맞아야 한다는 분석이 나온다. 이 약이 허가받는다 해도 실제 돈을 지불하고 처방받을 수 있는 사람은 소수에 그칠 수 있는 셈이다.

한 바이오업계 관계자는 "이 약의 미국 허가가 당장 국내 환자들이 적용받을 수 있는 희소식은 아닌 것으로 보인다"며 "다만, 난공불락이던 알츠하이머병의 치료 지평이 그만큼 넓어졌다는 점에서 의미있는 것으로 보인다"고 말했다.

세계 첫 치매 늦추는 신약 등장...'국산 치료제' 개발에도 훈풍

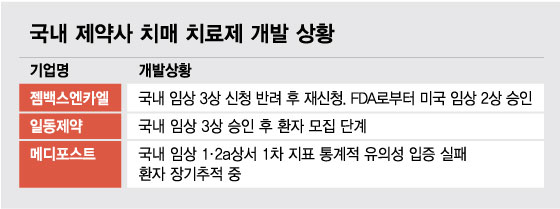

국내에서는 일동제약 (15,020원 ▲210 +1.42%), 젬백스 (11,000원 ▼120 -1.08%)엔카엘, 메디포스트 (6,890원 ▲190 +2.84%) 등이 베타아밀로이드 가설에 기반한 치매치료제를 개발중이다.

젬백스엔카엘은 알츠하이머성 치매 치료제 후보물질 'GV1001'의 국내 임상 3상을 신청했다. 지난 4월 식품의약품안전처가 시험 대상자 수 부족 등의 이유로 이 임상을 반려했으나, 회사는 재도전을 준비중이다.

GV1001은 베타아밀로이드의 축적을 막는 기전이다. 회사는 GV1001이 이미 쌓인 베타아밀로이드를 제거하는 아두카누맙보다 더 근본적인 치료제가 될 것이라고 전망하고 있다. 젬백스엔카엘 관계자는 "약효에 대한 문제가 아니라 3상에 참여하는 환자 수 조정 때문에 반려됐다"며 "이를 보완해 재신청을 준비중이고, 최대한 빠른 시일 내 신청하려 한다"고 말했다.

FDA로부터 중등도 및 중증 알츠하이머 환자 대상 임상 2상시험계획(IND)도 승인받았다. 다만, 코로나19(COVID-19)로 인해 아직까지 별 다른 진척은 없는 상황이다. 회사 관계자는 "아두카누맙이 경증 환자를 대상으로 한 것과 달리, GV1001은 중등도에서 중증 환자를 대상으로 하는데 이 환자들은 대부분 요양원에 있다"며 "환자가 격리돼 있어 접근 자체가 어렵기 때문에 외부적 요인으로 임상을 하기가 어려웠다. 요인이 해소되는 대로 임상에 착수하려 한다"고 했다.

일동제약은 지난 2019년 천연물 알츠하이머성 치매 치료제 후보물질 'ID1201'의 임상 3상을 승인받았다. ID1201은 멀구슬나무 열매인 천련자에서 추출한 천연물이다. 회사는 이 성분이 베타아밀로이드의 생성을 억제하고 염증 유발 물질의 생성을 억제해 인지 기능은 개선시킬 것이라고 기대하고 있다. 다만, 현재까지 피험자 모집 단계로 진척이 미미한 상황이다.

메디포스트는 지난해 줄기세포로 만든 알츠하이머성 치매 치료제 후보물질 '뉴로스템'의 임상 1·2a상을 마치고 장기추적에 들어갔다. 메디포스트는 2013년 임상시험을 시작해 지난해 1월까지 진행했다. 이 임상에서 1차 유효성 지표인 알츠하이머병 평가척도에서 통계적 유의성을 확인하지 못했다. 대신 뉴로스템을 투약한 환자의 뇌에 축적되는 베타아밀로이드 수치는 떨어진 것으로 나타났다.

메디포스트 관계자는 "치매치료제의 1차 유효성 지표는 인지능력여부를 확인하는 것인데 아두카누맙도 이것은 입증하지 못했다"며 "뉴로스템 투약 후 베타아밀로이드 수치가 줄어든 만큼 이 수치 감소와 인지능력 개선에 연관이 있는지를 확인하고 있다. 장기추적결과 확인 후 추후 단계를 결정할 예정"이라고 말했다.

메디프론도 알츠하이머성 치매 치료제의 국내 임상 1상을 진행하고 있다. 알츠하이머성 치매는 아직까지 정확한 발병 원인이 규명되지 않아 치료제 개발이 녹록지 않다. 국내에서도 다수의 제약사들이 개발을 보류하거나 중단했다. 광동제약은 천연물 치매 치료제 KD501의 제품 개발을 보류했다. SK케미칼도 할미꽃 뿌리 백두옹을 원료로 한 SK-PC-B70M을 임상 3상까지 진행했지만 중단했다. 대화제약은 천연물 치매치료제 'DHP1401'의 임상 2상에 실패했다.

이 때문에 개발이 어려운 치료제가 등장했다는 점에서 국내 업계에서도 이번 아두카누맙의 품목허가 승인을 긍정적으로 평가하고 있다. 업계 관계자는 "통계적으로도 알츠하이머 환자는 급격하게 늘고 있는데 치료제 임상을 비롯해 개발이 어려웠다"며 "글로벌에서 전무했던 치료제 승인 사례가 등장하면서 국산 치료제 개발도 희망이 보인다"고 말했다.