현대중공업 울산조선소 전경/사진=현대중공업

현대중공업 울산조선소 전경/사진=현대중공업연간 208만톤(2017년 기준)의 온실가스를 배출하는 조선업종이다. 철강이나 화학, 시멘트 등에 비해서는 상대적으로 적지만 조선소 현장에서 쓰이는 에너지를 얼마나 친환경으로 전환할 수 있느냐 여부가 조선산업 자체의 지속가능경영에 직접적으로 영향을 줄 수밖에 없다.

중국은 탄소배출량 자체를 대외적으로 공개하지 않고 있다. 탄소중립 진행 상황 역시 베일에 쌓여 있다. 글로벌 국가들이 2050년을 탄소중립 시점으로 삼고 있는것과 달리 중국은 이를 2060년으로 설정한 상태다. 미국과 EU를 중심으로 하는 탄소중립화 트렌드에 강하게 반발하고 있다. 글로벌 스탠다드와 거리가 멀다는 분석이 나온다.

한국에 밀려 권토중래를 꿈꾸는 일본 조선업계가 친환경으로 승부를 띄우는 것도 같은 맥락이다. 일본 내 1위 이마바리조선과 2위 JMU(재팬마린유나이티드)가 합작한 니혼쉽야드(NSY)도 친환경 선박 건조 뿐 아니라 현장의 친환경성을 부각시키고 있다.

한국 조선업계도 고민은 같다. 현대중공업과 삼성중공업, 대우조선해양 등 주요 조선사들이 모여 '조선업 탄소중립위원회'를 출범시켰다. 지난 4월 출범한 위원회는 공동선언문을 통해 '온실가스 감축 기술개발과 공정 개선을 통한 탄소배출 감축 노력'에 뜻을 모았다. 조선사들이 탄소중립과 친환경 대안 마련을 위해 머리를 맞댄 것은 이번이 처음이다.

이 시각 인기 뉴스

각론을 도출한 것 역시 희망적이다. 조선사들은 조선소 현장에서 신재생에너지 적용 확대, 선박 추진연료 전환(친환경 선박 확대), 조선공정에 특화된 에너지 모니터링 시스템 개발 등을 최우선 과제로 선정했다.

업계의 의지는 그 어느때보다 강하지만 업계 노력만으로는 구현이 쉽지 않다. 조선업계는 정부의 R&D(연구개발) 지원, 신재생에너지 전력의 합리적 비용 공급, 시설투자에 대한 세액공제 확대 등을 건의한 상태다. 2050년 탄소중립 방침을 세운 정부도 이에 대한 검토에 들어갔다. 업계 건의사항을 최대한 반영한다는 입장이다.

조선업계 한 관계자는 "친환경 선박 개발과 건조의 고삐는 각 기업이 잡고 있지만 야드(조선소) 자체를 친환경으로 운영하기 위해서는 회사 안팎의 인프라가 모두 조화를 이뤄야 한다"며 "탄소중립위원회를 통해 정부와 긴밀하게 소통하며 최적화된 친환경화를 추진해야 할 것"이라고 말했다.

우경희 기자

2000억 벌면 100억 로열티...韓 LNG선의 마지막 기술 관문 '이것'

조선업계 관계자가 LNG(액화천연가스)선박 핵심 기술인 LNG화물창 관련 기술에 대해 밝힌 말이다. 한국 조선업계는 20여년 이상 LNG선박 시장에서 선전하며 기술 자립에 성공했지만 화물창 기술에서는 국산화 성과를 내지 못하고 있다. 완전한 기술 자립을 위한 마지막 관문인 셈이다.

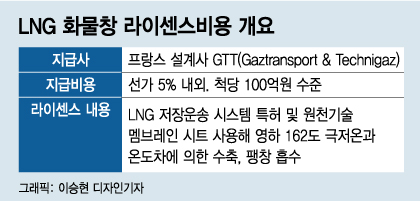

25일 조선업계에 따르면 올해 조선3사가 수주한 LNG선박 9척 가운데 한국조선해양의 7500톤급 소형 LNG선박 1척을 제외한 8척은 프랑스의 엔지니어링 기업 GTT사에 기술 라이센스 비용을 지불해야 하는 선박이다.

LNG화물창은 천연가스를 영하 162℃의 극저온에서 액체로 저장해야 한다. 화물창 안팎의 온도차는 190℃에 달하고 액화된 천연가스가 운송 중 출렁이며 가하는 충격도 견뎌야 한다. 이 때문에 스테인레스 강을 이용해 주름진 형상의 멤브레인 시트를 화물창 내부에 설치한다. 이 원천기술을 GTT사가 보유해 LNG선박을 건조할 때마다 척당 100억원 수준의 기술 라이센스비를 지불한다.

한국 조선업계는 LNG선박에 일찌감치 전략하면서 높은 기술 자립도를 달성해왔다. KDB미래전략연구소는 지난 2019년 말 발표한 'LNG선 국산화 현황 점검 및 대응방안' 보고서에서 "대형조선3사를 중심으로 기자재 국산화가 장기간 진행되어 왔다"며 "국산화율이 LNG선은 80% 이상으로 추정"된다고 분석한 바 있다. 한국 조선업계는 연료공급시스템, 재액화시스템 등 기술을 자체 개발했고 협력사들의 기자재 생산 노력으로 기술 자립에 성공했다.

화물창 기술 역시 한국형 기술인 KC-1을 지난 2014년 조선3사와 한국가스공사가 협력해 개발에 성공했다. 하지만 선주들이 선택하고 있지 않은 상황이다. 한척당 2000억원 수준으로 선가가 비싸고 안정성이 중요한 선박 특성상 선주들은 건조 이력이 풍부한 GTT사의 기술을 선호하기 때문이다.

조선업계는 기술 향상 및 건조이력 확보가 필요하다는 반응이다. 조선업계 관계자는 "당장 선주들이 한국형 화물창 기술을 사용하기는 어렵다"며 "KC-2 등 발전된 기술을 만들고 자국내 발주 등으로 건조이력을 확보해 최종적으로 대양을 항해하는 선박의 선주에게 선택받아야 한다"고 설명했다.

장덕진 기자