마스크 공장에서 일하는 직원들. 공장 한 곳이 잘 되면 이들에겐 생업이 이어지고, 그렇지 않을 땐 반대로 잃게 된다. 수치가 잡지 못하는 장면들이다./사진=남형도 기자

마스크 공장에서 일하는 직원들. 공장 한 곳이 잘 되면 이들에겐 생업이 이어지고, 그렇지 않을 땐 반대로 잃게 된다. 수치가 잡지 못하는 장면들이다./사진=남형도 기자 기다랗게 들어가는 세 재료가 만나, 1초에 하나씩 '툭'. 처음 본 기계에선, 마스크가 그리 질서 있게 튀어나왔다. 귀에 거는 끈까지 더해지니 완성. 그러자 파란 장갑을 낀 작업자 세 명이 부지런히 마스크를 모았다. 분주해 보였다.

"그렇게까지 할 필요가 없다 해도, 먼지 하나까지 막겠다고 '클린룸'까지 도입했는데…"라며 이어진 그의 뒷말이 씁쓸했다.

겉감과 필터, 안감이 만나 마스크 하나가 완성된다./사진=남형도 기자

겉감과 필터, 안감이 만나 마스크 하나가 완성된다./사진=남형도 기자이 곳에 온 건 제보 메일 한 통 때문이었다. 문 닫는 마스크 공장이 속출한다고, 현장 실상을 봐달라고 했다. 절박함이 느껴졌다. 직접 보고 이야길 듣고 싶었다.

인터뷰는 처음이란 그의 얘길 차근차근 들었다. 올해 4월 말에 사업을 시작했다. 첫 기계를 들여오고, 5월 초순부터 생산해 유통업체에 납품하기 시작했다. 5월과 6월, 그 두 달은 잠도 못 잘만큼 일이 많았다. "쇼핑백을 들고, 너무 많이 찾아왔다"고 황 대표가 회상했다.

이 시각 인기 뉴스

잘 되는 걸 보고 계획을 틀었다. 당초 작은 공장을 생각했으나 증설키로 했다. 6월부터는 하루 120만장을 생산할 수 있게 됐다. 10월 기준으론 하루 200만장까지도 만들 수 있게 됐다.

하루 30만장→3만장, 직원은 120명→20명으로

생산되어 나오는 마스크들./사진=남형도 기자

생산되어 나오는 마스크들./사진=남형도 기자코로나19로 본업이 힘들어진 업체들도 그랬다. 본업 외 부업으로 마스크 사업에 뛰어들었다. 기계 값이 비싸지 않고, 기술 장벽도 높지 않아서였다.

중국산 마스크가 30억장 들어왔다 했고, 국내 생산 공장도 늘어나니 '공급 과잉'이 됐다. 국내서 한 주에 생산되는 마스크가 2억장(식약처 추산), 수요는 4000만장이라 1억 6000만장이 남았다.

두 달 전인 8월부터는 체감이 됐다. 주문이 확 줄어, 하루 30만장씩 만들던 마스크가 3만장으로 급감했다. 일하던 직원은 120~130명에서 관리직 20명으로 확 줄었다. 자구책으로 온라인 쇼핑몰을 열어 팔고 있다. 후기가 3000여개에 달할만큼 반응은 좋지만, 그걸론 어림 없었다.

"정부가 수출 막은 사이, 中 마스크가 글로벌 시장 점령"

멈춰선 마스크 공장 내 기계들./사진=남형도 기자

멈춰선 마스크 공장 내 기계들./사진=남형도 기자국내 마스크 대란이 심했던 3월, 정부는 공급을 늘리기 위해 수출을 막았다. 그때 중국산 마스크가 글로벌 시장을 점령했단 설명이었다. 황 대표는 "중국 해관총서(한국의 관세청)를 보면, 올해 상반기에 중국이 세계에 수출한 마스크가 387억장"이라 했다. 한 장에 30~40원 남짓, 가격 경쟁력을 앞세워 이미 유통망을 점령했단 거였다.

정부는 최근 들어서야 수출 규제를 풀었다. 그러나 "이미 늦었다"는 게 황 대표의 설명이다.

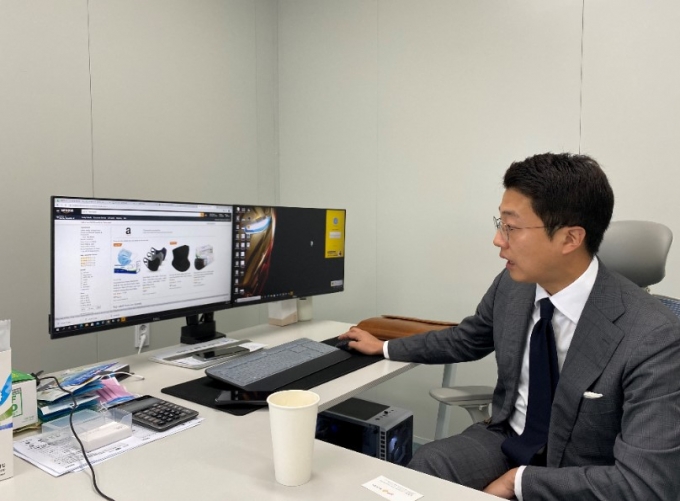

황정빈 씨앤씨 코리아 대표가 아마존 화면을 보여주고 있다./사진=남형도 기자

황정빈 씨앤씨 코리아 대표가 아마존 화면을 보여주고 있다./사진=남형도 기자K 방역 엑스포가 '대책'?…"자기들끼리 북치고 장구치고"

쌓여 있는 마스크 공장 내 재고들./사진=남형도 기자

쌓여 있는 마스크 공장 내 재고들./사진=남형도 기자최근 코트라(KOTRA)가 주최한 'K 방역 엑스포'를 예로 들었다. 황 대표는 "해외 바이어가 들어와야 하는데, 자기들끼리 북치고 장구쳐봐야 무슨 소용이 있느냐"고 꼬집었다. 참여 업체에 실질적으로 돌아가는 이익은 없단 거였다.

코트라에서 보냈단 '해외 마스크 조사 가격 자료'도 보여줬다. 사우디 아라비아는 얼마, 과테말라는 얼마 등 내용이 빼곡히 담겨 있었다. "중소기업이 해외에서 인·허가 조차 받는 게 쉽지 않다"며 "이런 자료는 소용이 없다"고 그는 한숨을 쉬었다.

정부엔 실질적 '지원'을 당부했다. 해외 코트라 주재원 등을 활용해 인·허가를 돕고, 한국산 마스크 경쟁력을 홍보하는 일이다. 황 대표는 "K 마스크라 하지만, 해외 시장에선 동아시아에서 온 마스크 중 하나로 본다"며 "큰 장점이 없다"고 했다. 그러니 실효성 있는 지원책이 필요하단 거였다.

무분별한 중국산 마스크 속 K 마스크의 '경쟁력'

마스크를 직접 뜯어 설명해주는 황정빈 대표./사진=남형도 기자

마스크를 직접 뜯어 설명해주는 황정빈 대표./사진=남형도 기자그러면서 '써멀 본드'란 마스크 원단을 예로 들었다. 마스크를 쓸 때 가장 많은 불편 중 하나가 보풀이 생기거나, 코가 간질간질하는 등 피부 문제가 발생하는 것. 이 써멀 본드는 이를 방지해준단다. 황 대표는 "한국에서 만든 마스크라 좋은 게 아니라, 뭘로 만들어서 좋단 걸 홍보해줘야 한다"며 "충분히 세계 시장서 경쟁력이 있다"고 했다.

역으로 국내에도 무분별하게 들어와 있는 중국산 마스크에 대해 우려했다. 황 대표는 "무역 일 때문에 중국 공장을 많이 가봤지만 상상을 초월한다"며 "인허가란 개념도 없고, 걸리면 문 닫고 다른 데 가서 하면 그만"이라 했다. 중국 정부의 관리 감독 부재가, 중국 제조 산업의 가장 큰 경쟁력이란 의미였다.

이어 그는 한 온라인 쇼핑몰 화면을 띄웠다. 해당 마스크엔 '어디서 만들었는지'에 대한 표기가 없었다. 황 대표는 "중국산 마스크일 확률이 높다"며 "식약처 인허가도 없이, 국내 산업을 이런식으로 교란하고 있는 것"이라 했다.

!["살고 싶어요"…마스크 공장 사장의 '호소'[르포]](https://orgthumb.mt.co.kr/06/2020/10/2020103009262124656_7.jpg)