15일 정부 부처 등에 따르면 정부가 2005년 비주거용 부동산 가격공시제도를 도입키로 했지만 15년이 되도록 제자리다. 2016년에는 '부동산 가격공시에 관한 법률'을 개정해 비주거용부동산 가격공시도입을 명시했지만 법이 시행된 지 4년이 지난 지금까지도 정부는 제도도입을 미루고 있다.

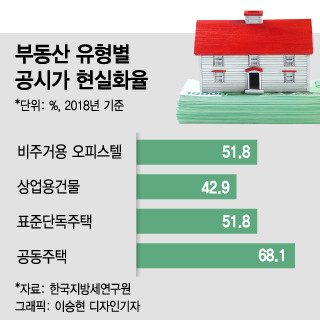

60% 내외인 토지와 주택의 현실화율보다 10%포인트 가량 낮다. 현실화율이 낮다보니 주택이나 토지에 비해 같은 시가의 자산을 보유하고 있어도 부담하는 세금이 더 적다. 비주거용 부동산은 종합부동산세 부과대상에서도 사실상 제외된다. 시세보다 낮은 가격으로 과세가격이 정해지다 보니 편법 상속·증여 수단으로 악용되기도 한다.

주택과 토지 가격공시는 국토교통부가 하고 있지만 비주거용 부동산은 국세청(상속·증여세)과 행안부(재산세)가 각각 기준시가와 시가표준액을 평가한다. 이렇다보니 동일한 건물을 두고도 가격 평가가 다르다. A상가의 경우 국세청이 평가한 기준시가는 2억1700만원이지만 행안부가 정한 시가표준액은 5억9320만원인 식이다.

박상수 한국지방세제연구원 연구위원은 "지방자치단체별, 부동산 유형별 실거래가 반영률의 차이가 있어 공평과세 원칙인 동일가격-동일세 부담이 구현되지 않고 있다"고 지적했다. 이는 평가에 소요되는 인력과 재정낭비로도 이어진다.

이 시각 인기 뉴스

이 때문에 2016년 국회에서 '부동산 가격공시에 관한 법률'을 개정할 때 비주거용 표준부동산가격 공시업부는 국토부로 일원화하고 비주거용 개별부동산가격 공시는 지자체가 하도록 했지만 정부는 이를 이행하지 않고 있다. 행정부가 법을 지키지 않고 있는 셈이다.

정부가 법을 어기면서까지 비주거용부동산 가격공시제도를 도입하지 않는 이유로 박 연구위원은 세부담 증가와 정부 의지 부족을 꼽았다.

박 연구위원은 "비주거용부동산 가격공시제도가 도입되면 전반적으로 세부담이 크게 늘어나기 때문에 사회적·정치적·경제적 영향을 고려하지 않을 수 없을 것"이라며 "주거용 부동산과 달리 상대적으로 비주거용부동산 보유자는 소수에 불과해 형평성 문제가 부각되지 않다 보니 정부로서는 이를 개선할 동기가 약한 것 같다"고 지적했다.