/사진=

/사진=

◇"사투리 좀 자제해줄래?" vs "왜 사투리를 고쳐야 해?"

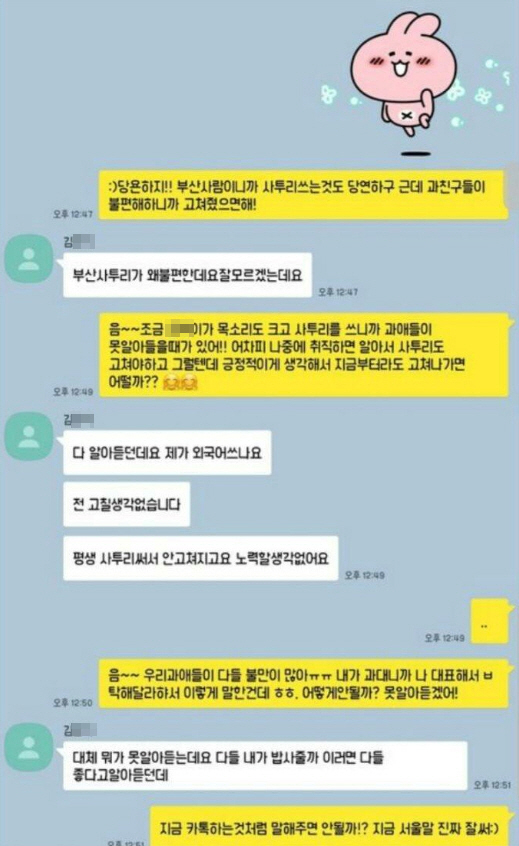

최근 서울 소재 한 대학 과 대표가 같은 과 동기에게 사투리를 고쳐달라고 요청한 사실이 알려지면서 논란이 일었다. 9일 온라인 커뮤니티 등에 따르면 지난 4월 '사투리 자제해달라니까 죽어도 안 고치겠다는 같은 과 부산 애'라는 제목의 글이 화제가 됐다. 해당 글에 따르면 대학교 학과 대표인 A씨는 부산 출신 동기 B씨에게 듣기 불편하니 사투리 사용을 자제해달라고 요구했다. 이에 B씨는 "왜 사투리를 고쳐야 하냐"며 반발했다.

공개된 대화 내용은 오히려 A씨를 향한 공분을 불러일으켰다. A씨가 사투리를 고칠 생각이 없다는 B씨에게 "과 친구들이 불편해하니까 고쳐라", "어차피 나중에 취직하면 고쳐야 된다", "못 알아듣겠다"라며 재차 요구했기 때문.

과 대표A씨와 부산 사투리를 쓰는 B씨의 카톡 대화내용 일부/사진=온라인 커뮤니티

과 대표A씨와 부산 사투리를 쓰는 B씨의 카톡 대화내용 일부/사진=온라인 커뮤니티앞서 지난 1월에도 담임선생님에게 사투리를 고쳐달라고 요구한 학생의 글이 분노를 사기도 했다. 한 온라인 커뮤니티에 글을 올린 학생은 "선생님이 경상도 사투리가 심해서 수업을 못 알아듣기도 한다. 사투리가 시끄럽다 보니 솔직히 듣기 싫을 때가 있다. 친구들도 그렇게 생각하길래 학교 끝나고 담임선생님한테 가서 얘기했다"고 전했다.

이어 "사투리 고쳐주실 수 있냐 물으니 선생님 표정이 확 굳었다. 그러면서 20년 가까이 일하면서 한 번도 학생한테 사투리 지적 받아본 적 없고 문제 없이 애들 가르쳤다고 하셨다. '네가 뭔데 사투리를 고치라 마라냐'라고 하시더라. 수업 듣는 입장에서 선생님 사투리 조금 고쳐달라는 말도 못하냐"고 말했다.

이 시각 인기 뉴스

이에 한 누리꾼은 "못 알아듣겠으면 말을 천천히 해달라던가 발음을 정확히 해달라고 요구해야 한다. 사투리를 고치라고 하는 건 무례한 부탁이다"라고 충고했다.

◇"사투리 안 쓰게 생겼는데…" 일상 속 방언 차별

사투리 화자들은 이같은 '지적'이 일상이라고 입을 모은다. 사투리에 대한 차별을 숨 쉬듯 느낀다는 것이다.

전남 목포가 고향인 대학생 C씨(22)는 "5년 전쯤 서울 사는 사촌 언니와 놀이공원에 갔을 때 일이다. 바이킹을 타려고 줄 서서 기다리며 언니랑 대화하는데 주변 사람들이 쳐다봤다. 언니가 그걸 보고 내 입을 손으로 가리며 '사투리 쓰니까 쳐다보잖아, 좀 작게 말해'라고 했다. 사투리 쓰는 게 창피하다고 했다"라고 말했다.

누리꾼 D씨는 "경상도 출신이다. 대학을 서울로 왔는데 사투리에 대한 편견과 무시가 엄청나다는 걸 느꼈다. 수업에서 발표자로 나설 때 경상도 출신이냐 묻고 낄낄대는 사람이 많았다. 상처받아서 울기도 많이 울었다"면서 "사투리 지적하는 사람들 때문에 스트레스받는다고 했더니 친구들이 나한테 사투리를 고치라고 했다. 사투리도 나의 일부분인데 왜 고쳐야 하는 건지 모르겠다"고 털어놨다.

직장인 E씨(28)는 "대학, 회사 할 것 없이 '왜 아직도 사투리 못 고쳤냐'는 소리를 수없이 들었다. 취업준비생 시절 면접에서도 사투리 지적을 많이 받았다. 그 중 제일 이해할 수 없고 화가 났던 말은 '안 그렇게 생겨서 사투리 쓰네'였다. 지금은 사투리를 잘 안 써서 '서울 사람 같다'는 말도 듣는데, 그것도 기분 나쁘다"라고 말했다.

/사진=게티이미지뱅크

/사진=게티이미지뱅크사투리 화자도 사투리를 교정 대상으로 보는 경우가 허다하다. 직장인 F씨(32)는 "사투리를 고치라는 지적이 잘못된 거라고 인식한 지 얼마 안 됐다. 표준어 사용에 대한 압박을 당연하게 받아들였다. 고향 친구들에게 서울말 잘 쓴다고 자랑하기도 했다"고 전했다.

전문가들은 사투리에 대한 차별이 표준어가 우월하다는 인식에서 비롯된 것이라고 지적한다. 정승철 서울대 교수는 저서 '방언의 발견'에서 "일제강점기에 표준어가 정책적으로 도입되고, 6·25 이후 '고운 말 쓰기 운동'이 벌어지면서 표준말은 바른말, 방언은 틀린 말이 됐다. 국어 순화 정책 때문에 표준어가 좋은 말이라는 인식이 굳건히 자리 잡게 된 것"이라고 설명했다.

직장인 G씨(27)는 "사투리 지적이 당연시되는 건 사회 저변에 깔린 지방에 대한 인식 때문인 것 같다"며 "서울이 아니면 시골로 보고, 지방에 가면 실패한 것으로 본다. 이처럼 사투리를 교정의 대상으로 보는 것도 지극히 서울 중심적인 사고"라고 꼬집었다.