'겸재 정선'이 그린 금강산…산수화·청자 등 11점 보물된다

머니투데이 구유나 기자

2017.10.27 16:43

'정선 필 해악전신첩' 등 산수화·불화·청자·고서적 11점 보물 지정 예고

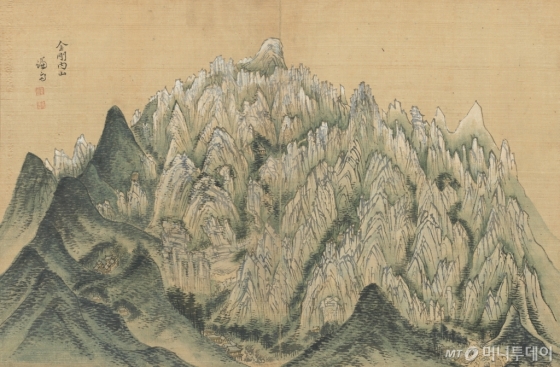

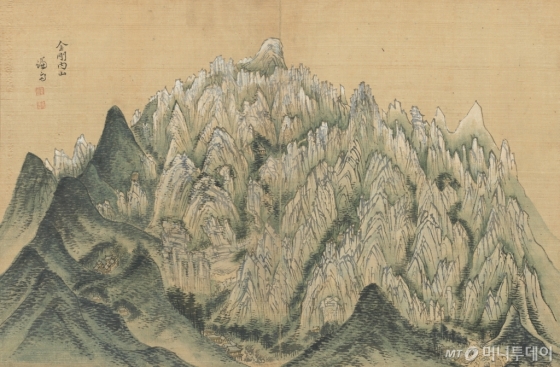

정선 필 해악전신첩(鄭敾 筆 海嶽傳神帖). /사진=문화재청

정선 필 해악전신첩(鄭敾 筆 海嶽傳神帖). /사진=문화재청 조선시대 진경산수화의 대가 겸재 정선((謙齋 鄭敾·1676~1759)의 그림을 비롯해 산수화, 불화, 고서적 등 11점이 보물로 지정된다.

문화재청은 27일 간송미술문화재단이 보유한 '정선 필 해악전신첩' 등 겸재 정선 산수화 5점과 고려 청자 2점, 대한불교교계종이 보관 중인 불화 3점, 향운암 소장 의례서 1점 등 11건을 국가지정문화재(보물)로 지정 예고했다.

'정선 필 해악전신첩(鄭敾 筆 海嶽傳神帖)'은 겸재 정선이 1747년에 금강산 경치를 21폭에 담아낸 화첩이다. 보물 제1875호로 지정된 정선의 '풍악도첩'과 더불어 18세기 금강산 그림을 대표할 만한 학술적, 예술적 가치가 매우 높다.

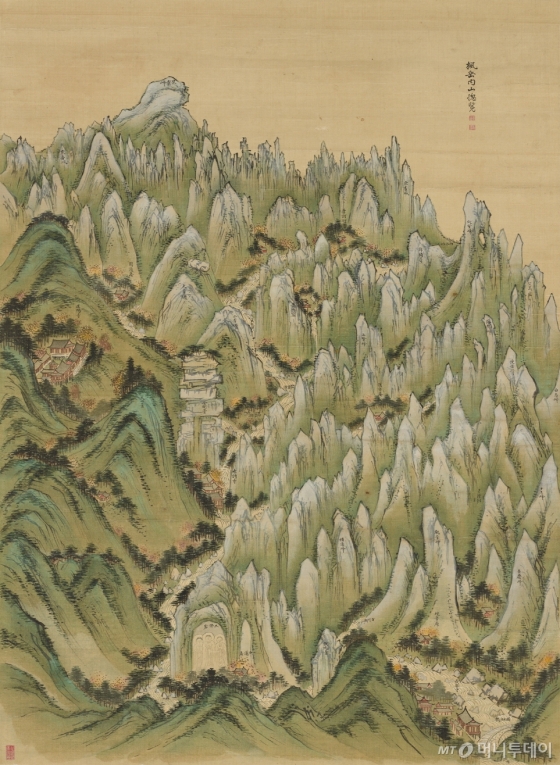

정선 필 경교명승첩(鄭敾 筆 京郊名勝帖). /사진=문화재청

정선 필 경교명승첩(鄭敾 筆 京郊名勝帖). /사진=문화재청 '정선 필 경교명승첩(鄭敾 筆 京郊名勝帖)'은 서울 근교와 한강 변의 명승지를 담은 진경산수화다. 정선이 1741년부터 작업해 사망한 해인 1759년에 완성했을 것으로 추정된다. 정선이 교류한 조선후기 대표 시인 이병연(李秉淵·1671~1751)의 글이 함께 수록됐다. 서울 근교의 명승지를 산뜻한 색감과 차분한 분위기로 그려냈으며, 청록채색법을 적용한 정선의 대표작이다.

'정선 필 여산초당도(廬山草堂圖)'는 지금까지 알려진 정선의 고사인물도(故事人物圖·신화나 역사상의 특정 인물과 관련된 일화들을 주제로 해 그린 인물화) 중 규모와 표현에 있어 가장 뛰어난 작품으로 손꼽힌다. 중국 강서성의 명산인 여산(廬山)에 초가집을 짓고 은거한 백거이(白居易·772~846)의 고사를 주제로 한 작품이다. 우리나라의 실물이 아닌 관념 속 산수를 그렸음에도 정선이 진경산수화에서 즐겨 다룬 개성적인 필묵과 남종화풍(南宗畵風·문인이나 사대부가 애호한 문인화의 일종)을 잘 절충해 조선 후기 산수화의 또 다른 경지를 보여주고 있다. 주로 수묵을 즐겨 사용한 정선의 화법과 달리 짙은 채색화로 제작했다는 점에서 희소성이 높다.

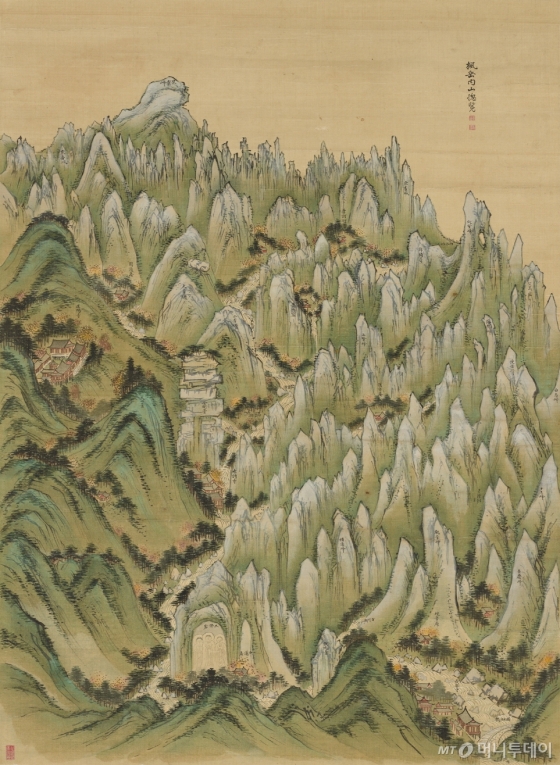

정선 필 풍악내산총람도(鄭敾 筆 楓嶽內山總覽圖). /사진=문화재청

정선 필 풍악내산총람도(鄭敾 筆 楓嶽內山總覽圖). /사진=문화재청 '정선 필 풍악내산총람도(鄭敾 筆 楓嶽內山總覽圖)'는 정선이 60~70대에 그린 작품으로, 가을날 금강산의 절경을 1폭의 화면 안에 표현했다. 짜임새 있는 구도와 사물을 선명하게 묘사한 꼼꼼한 필치, 능숙한 필선 등 만년에 이른 정선의 무르익은 솜씨를 유감없이 보여준다. 녹색, 황색, 적색 등 다양한 채색을 적극적으로 사용해 가을의 내금강 모습을 효과적으로 표현했다는 점에서 다른 금강산도와 차별되는 작품이다. 국보 제217호로 지정된 정선의 '금강전도'와 비교해 보아도 예술적 가치에 있어 손색이 없다.

'정선 필 청풍계도(鄭敾 筆 淸風溪圖)'는 정선의 진경산수화를 대표하는 또 다른 작품으로 2m에 가까운 대작이다. 1739년에 당시 64세였던 정선이 안동 김씨와의 친분으로 서울 백악산 청풍계에 있던 김상용(金尙容·1561~1637)의 고택을 그린 것이다. 개성적인 화풍과 대가로서의 기량이 잘 발휘된 작품으로 역동적인 구성과 조형 감각, 자신감 있는 필묵의 구사 등 정선 진경산수화를 대표할 만하다.

청자 음각환문 병(靑磁 陰刻環文 甁). /사진=문화재청

청자 음각환문 병(靑磁 陰刻環文 甁). /사진=문화재청 '청자 음각환문 병(靑磁 陰刻環文 甁)'과 '청자 양각도철문 정형향로(靑磁 陽刻饕餮文 鼎形香爐)'는 고려 시대 주된 도자기 생산지였던 전라남도 강진지역에서 12~13세기경에 제작된 것으로 추정되는 청자다. 보존상태가 매우 좋을 뿐 아니라 제작기법이 매우 정교하며 고려청자 특유의 푸른색을 띠는 유색도 단아하다. 이처럼 고려청자 중 몸체에 두 귀를 달고 그 주변으로 고리모양을 새긴 형체와 청동기 문양의 일종인 도철문(饕餮文)을 새긴 사례는 유례가 극히 드물다. 금속기의 형상을 청자로 번안한 대표적인 사례이자 유약과 태토(胎土·바탕흙) 모두 절정기의 수작으로 평가된다.

이번에 보물 지정되는 겸재 정선의 산수화와 고려시대 청자 등 7건은 간송미술문화재단이 소유한 유물이다. 재단 측은 지난 7일 문화재청과 협약을 맺고 국가지정문화재 지정확대를 통해 재단이 소장한 유수 작품을 체계적으로 보존관리하고 국민에게 공개하기로 했다.

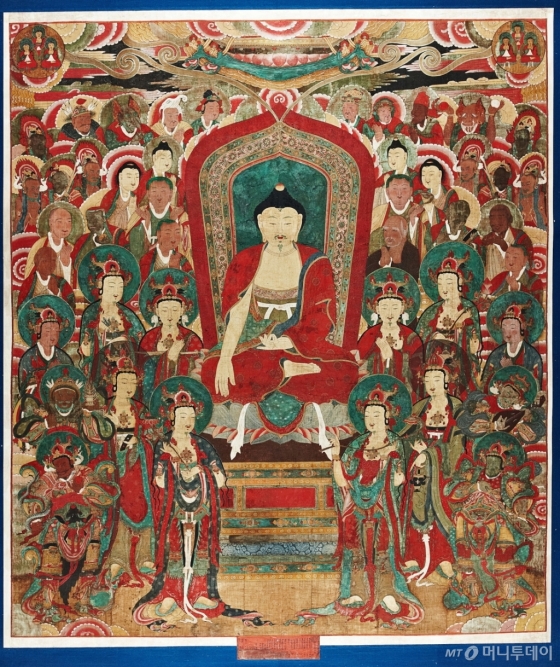

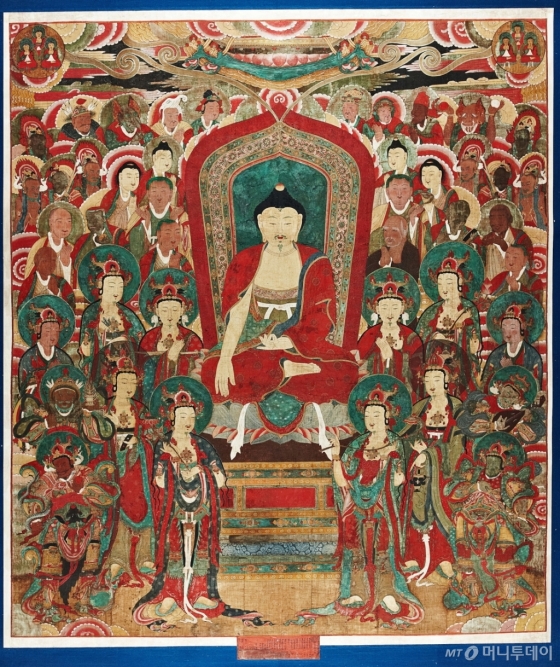

청도 대비사 영산회상도(靑道 大悲寺 靈山會上圖). /사진=문화재청

청도 대비사 영산회상도(靑道 大悲寺 靈山會上圖). /사진=문화재청 이외에도 사찰에서 도난당한 후 다시 찾은 불화 3건과 15세기 고서적 1건이 지정 예고됐다.

'청도 대비사 영산회상도(靑道 大悲寺 靈山會上圖)'는 1686년(숙종 12년)에 조성된 불화로, 1988년 12월 24일 대비사에서 도난됐다가 2014년 8월 다시 회수했다. 가로, 세로 길이가 3m가 넘는 대형 불화이며 보존상태가 양호하다. 화기(畵記)를 통해 해웅(海熊), 의균(義均), 호선(顥瑄) 등 당대 대표적 화승들이 합작해 제작했음을 알 수 있다. 17세기 후반 조성된 영산회상도가 많지 않은 상황에서 수화승(首畵僧) 해웅의 작품 양식이 18세기에 경북 팔공산 일대에서 활동한 의균(義均) 화파로의 전승된 과정을 이해하는데 매우 중요한 불화다.

'청도 용천사 영산회상도(靑道 湧泉寺 靈山會上圖)'는 1749년(영조 25년)에 조성된 불화로, 2000년 5월 30일 경 용천사에서 도난됐다가 2014년 8월 회수했다. 짜임새 있는 화면 구성과 단정한 인물묘사, 섬세한 문양 표현, 채도가 낮은 적색과 녹색 위주의 차분한 색감 등은 17세기 중엽 기림사, 통도사, 석남사 등 경상도 지역에서 활동한 임한(任閑) 화파의 특징을 보여준다. 조성시기가 명확해 18세기 불화연구의 기준작이 되며, 웅장한 영산회상의 장면을 치밀한 구도와 세련된 필치로 수준 높게 구현했다는 점에서 가치가 높다.

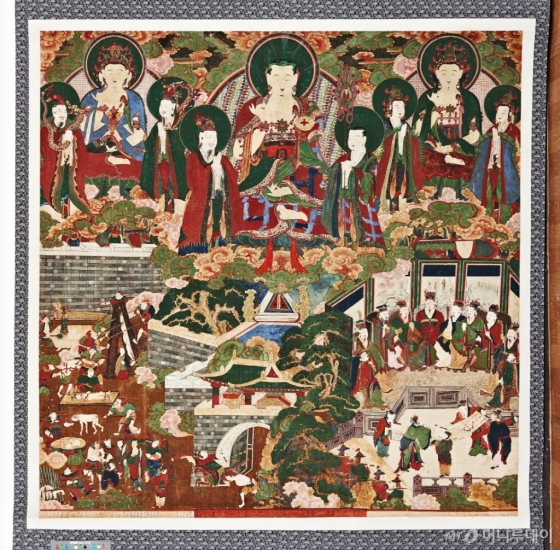

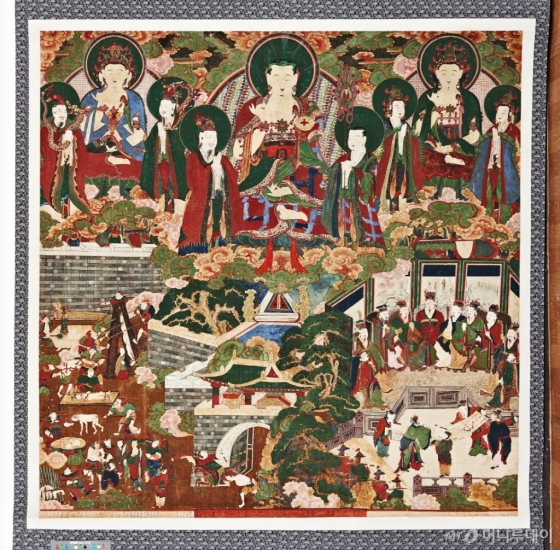

예천 보문사 삼장보살도(醴泉 普門寺 三藏菩薩圖). /사진=문화재청

예천 보문사 삼장보살도(醴泉 普門寺 三藏菩薩圖). /사진=문화재청 '예천 보문사 삼장보살도(醴泉 普門寺 三藏菩薩圖)'는 1767년(영조 43년)에 조성된 불화로, 1989년 6월 5일 보문사에서 도난당했다가 2014년 8월에 회수됐다. 전체적으로 보존상태가 양호하며, 도상(圖像)이 거의 완벽하게 보존됐다. 한 화면에 천장, 지지, 지장보살로 구성된 삼장보살과 시왕도가 결합한 독특한 도상의 불화다. 이러한 도상은 현재까지 유일한 사례이자 삼장보살의 비중이 커진 18세기 불교의식을 반영한 것으로 해석된다. 창의적이고 탁월한 구성력과 함께 뛰어난 묘사력을 보여주고 있어 조선 후기 불화 연구에 있어 중요한 작품이다.

'법계성법수륙승회수재의궤(法界聖凡水陸勝會修齋儀軌)'는 불교의식의 한 종류인 수륙무차평등재(水陸無遮平等齋·바다와 육지를 헤매는 영혼을 위로하는 불교의식)의 기원과 의식, 절차 등을 모은 불교의 의례서로, 1470년(성종 1년)에 왕실주도로 편찬됐다. 지금까지 1470년에 간행된 수륙재 의례서는 단 3건만 알려져 있으며, 이번 지정 예고된 건은 조선왕실이 주관하여 간행한 수륙재의 기본서이자 '법계성범수륙승회수재의궤'의 가장 오래된 판본이다. 조선 중기 불교학과 목판인쇄사를 규명하는데 있어 중요한 자료로서 가치가 높다.

문화재청은 이번에 보물로 지정 예고한 '정선 필 해악전신첩' 등 11건에 대해 30일간의 예고 기간 동안 각계의 의견을 수렴·검토하고 문화재위원회의 심의를 거쳐 국가지정문화재로 지정할 예정이다.

<저작권자 @머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지>

정선 필 해악전신첩(鄭敾 筆 海嶽傳神帖). /사진=문화재청

정선 필 해악전신첩(鄭敾 筆 海嶽傳神帖). /사진=문화재청 정선 필 경교명승첩(鄭敾 筆 京郊名勝帖). /사진=문화재청

정선 필 경교명승첩(鄭敾 筆 京郊名勝帖). /사진=문화재청 정선 필 풍악내산총람도(鄭敾 筆 楓嶽內山總覽圖). /사진=문화재청

정선 필 풍악내산총람도(鄭敾 筆 楓嶽內山總覽圖). /사진=문화재청 청자 음각환문 병(靑磁 陰刻環文 甁). /사진=문화재청

청자 음각환문 병(靑磁 陰刻環文 甁). /사진=문화재청 청도 대비사 영산회상도(靑道 大悲寺 靈山會上圖). /사진=문화재청

청도 대비사 영산회상도(靑道 大悲寺 靈山會上圖). /사진=문화재청 예천 보문사 삼장보살도(醴泉 普門寺 三藏菩薩圖). /사진=문화재청

예천 보문사 삼장보살도(醴泉 普門寺 三藏菩薩圖). /사진=문화재청