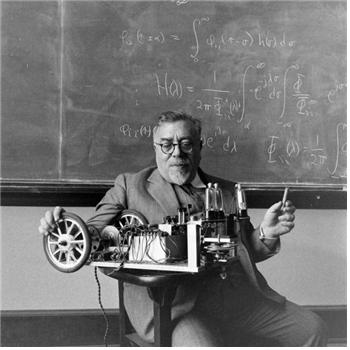

그림1. 노버트 위너와 그의 사이버네틱 기계 /사진제공=홍성욱

그림1. 노버트 위너와 그의 사이버네틱 기계 /사진제공=홍성욱이 학회에 참여한 존 폰노이만(John von Neumann)은 튜링의 계산 기계에 대한 논의를 발전시켜서 자기 복제를 할 수 있는 가상적 기계인 오토마타(automata)를 연구했으며, 클로드 섀넌(Claude Shannon)은 정보 이론을 발전시켰다. 위너의 학생이었던 올리버 셀프리지(Oliver Selfridge)는 기계에 의한 패턴 인식을 연구하기 시작했는데, 이는 지금의 머신 러닝(machine learning)의 출발이었다. 이제 한두 발자국만 더 내딛으면, 이런 사이버네틱스 전통에서 사고하는 기계, 즉 “인공 지능”(artificial intelligence)에 대한 연구가 탄생할 것 같았다.

1956년, 인공 지능이 태어나다

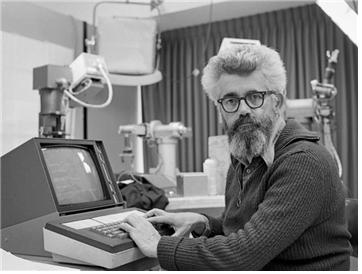

그림2. 인공지능의 아버지, 존 맥카시(1960년)/ 사진제공=홍성욱

그림2. 인공지능의 아버지, 존 맥카시(1960년)/ 사진제공=홍성욱이 둘은 모두 1952년 여름에 벨연구소(벨랩)에 고용되어 잠깐 연구를 했는데, 이때 맥카시는 여기서 정보 이론을 발전시킨 섀넌을 만나서 자신의 관심에 대해서 논의할 기회를 얻었다. 그의 총명함을 간파한 섀넌은 그에게 당시 가장 첨단 분야인 오토마타에 대한 책을 한 권 함께 편집하자고 제안했다. 이제 막 박사학위를 받은 20대 중반의 소장 학자에게 섀넌과의 공동연구는 미래에도 도움이 될 뿐만 아니라, 그 자체가 큰 명예가 될 수 있었다.

맥카시가 오토마타에 대한 책을 편집하면서 가졌던 생각은 이를 기회로 자신이 연구하는 “생각하는 기계”에 대한 연구자 네트워크를 키우는 것이었다. 그런데 섀넌이 선택한 필진은 대부분 섀넌과 친한 사이버네틱스 그룹의 멤버들이었다. 심리학, 생리학을 연구했던 사이버네틱스 그룹은 인간과 기계의 유사성에 주목했고, 자신들이 생각하기에 뇌가 작동하는 것과 비슷하게 작동하는 기계를 만들려고 했다. 이들이 염두에 둔 “생각하는 기계”는 마치 사람이 생각하듯이 생각하는 기계였다.

이 시각 인기 뉴스

그런데 맥카시는 처음부터 이런 접근 방법이 마음에 들지 않았다. 그는 사람이 어떻게 생각하는지를 우리가 정확히 알지 못한다고 봤고, 생각하는 기계는 꼭 사람처럼 생각하지 않더라도 문제만 풀면 된다고 추론했다. 생물학적, 혹은 구조적 유사성은 필요하지 않았고, 기능만 같으면 됐다.

사이버네틱스 그룹의 대부분이 자신과는 다르게 생각한다는 데 실망한 맥카시는 “생각하는 기계”에 대한 연구는 이 그룹과 결별해서 새로운 그룹에 의해서 추진되어야 한다고 믿게 됐다. 오토마타에 대한 책이 출판될 무렵에 그는 “사이버네틱스”나 “오토마타”와 차별화되면서 자신의 연구 프로그램에 걸맞는 새로운 이름을 찾아내는 데 성공했다. 그것이 “인공 지능”(artificial intelligence)이었다.

그림3. 다트머스 학회 50주년을 기념해서 만들어진 명패. '인공지능'이란 말이 처음 사용된 학회였다는 구절이 포함돼 있다. /사진제공=홍성욱 박사

그림3. 다트머스 학회 50주년을 기념해서 만들어진 명패. '인공지능'이란 말이 처음 사용된 학회였다는 구절이 포함돼 있다. /사진제공=홍성욱 박사그가 쓴 공지문은 “인공 지능에 대한 여름 연구 프로젝트”라는 제목을 달고 있었으며, 이 학회에서는 “학습의 모든 측면, 혹은 지능의 모든 특성이 원칙적으로 정확히 기술되어서 이를 모사하는 기계를 만들 수 있다는 가정에 토대를 두고 연구를 진행할 것”이라고 선언했다. 지능이 있다고 간주되는 기계의 제작을 논하는 것이 “다트머스 학회”의 목적이었다. 인공 지능은 1956년 여름에 다트머스에서 탄생했다.

인공 지능 체스 프로그램의 발달

스탠퍼드와 프린스턴에서 수학을 공부한 앨런 뉴얼(Allen Newell)은 미국의 군사 전략을 연구하던 랜드 연구소에서 주로 공군이 물류를 연구하는 연구원으로 일했다. 그러던 중에 그는 1950년대 초엽에 위너의 제자였던 셀프리지가 랜드 연구소에서 기계에 의한 패턴 인식에 대해서 강연을 하는 것을 듣고 큰 충격을 받았다. 셀프리지의 강연은 그에게 “생각하는 기계”의 가능성을 제시했기 때문이었다. 뉴월은 기계 학습과 관련된 여러 주제를 독학했고, 문자를 조합해서 지도를 찍어내는 프린터를 만들었다.

1955년에 랜드 연구소에 자문을 갔던 정치학자 허버트 사이먼(Herbert Simon)은 뉴얼이 만든 프린터를 보고 감전된 것 같은 느낌이 들었다. 마치 기계가 글자와 같은 기호(symbol)를 이해하는 것처럼 보였기 때문이었다. 사이먼은 조직의 의사결정이라는 주제를 연구하던 사회 과학자였는데, 뉴얼의 프린터는 그에게 기계가 인간을 대신해서 의사결정을 내리는 가능성을 열어주는 것으로 다가왔다. 이후 사이먼은 인공지능 연구를 평생의 과업으로 삼았다.

사이먼은 자신이 재직하는 카네기멜론 대학교에 연구원 자리를 만들고, 뉴얼은 랜드 연구소를 그만두고 카네기멜론 대학교로 직장을 옮겼다. 생각하는 기계를 만들겠다는 목표를 공유한 이 둘은 1955년 겨울 동안 집중적으로 연구를 했고, 1956년 봄에는 컴퓨터로 논리 문제를 푸는 프로그램인 “논리 이론가”(Logic Theorist)를 완성했다. 뉴얼과 사이먼의 이 프로그램은 명실상부한 첫 번째 인공지능 프로그램이었다. 이것은 화이트헤드와 러셀의 난해한 저작인 <수리원리>의 52개 증명 중 38개를 순식간에 해결했는데, 적어도 그 중 하나의 명제에 대해서는 화이트헤드와 러셀보다 더 우아한 증명을 펼쳐 보였다.

그림4. 허버트 사이먼(좌)과 앨런 뉴얼. 이들이 기호 인공지능의 첫 패러다임 케이스로 잡았던 체스에 대해서 토론하는 모습 /사진제공= 홍성욱

그림4. 허버트 사이먼(좌)과 앨런 뉴얼. 이들이 기호 인공지능의 첫 패러다임 케이스로 잡았던 체스에 대해서 토론하는 모습 /사진제공= 홍성욱초청자 중에 사이버네틱스 그룹의 멤버들은 대부분 배제되었다. 그렇지만 학회에 초대된 열 명 중에서도 핵심 네트워크는 맥카시, 민스키, 뉴얼, 사이먼의 4명이었다. 학회가 열리고 얼마 안 돼서 맥카시와 민스키는 MIT 교수가 되어 MIT에 인공지능 연구소를 만들고 학생을 모아서 본격적인 연구를 시작했다. 그러다 맥카시가 스탠포드 대학교로 적을 옮기고, 스탠포드에 인공지능 연구소를 설립했다. 뉴얼과 사이먼은 카네기멜론에서 인공지능 연구를 계속했다. 미국에는 이렇게 MIT, 스탠퍼드, 카네기멜론의 세 개의 센터가 설립되어서 인공지능 연구를 이끌었고, 여기에 대서양 건너편의 영국 에든버러 대학교에 설립된 인공지능 연구소가 이 연결망을 유럽으로 확장했다.

이들은 모두 인공 지능 연구가 인간의 뇌를 닮은 컴퓨터를 만드는 것이 아니라, 인간이 푸는 문제를 푸는 컴퓨터를 만드는 것에 맞춰져야 한다고 생각했다. 이들은 자신들의 접근방법을 “기호 인공지능”(symbolic AI)이라고 불렀다. 인공지능에 대한 기호적인 패러다임이 붙잡은 문제는 체스였다. 서양에서는 오래전부터 “기계가 체스를 두면 기계가 지능이 있다고 할 수 있다”는 믿음이 널리 퍼져 있었다.

18세기와 19세기에는 체스를 두는 인형이 만들어져서 전 유럽에 센세이션을 불러 일으켰다. 이 인형은 나중에 가짜 눈속임이라고 판명이 났지만, 찰스 배비지(Charles Babbage) 같은 수학자는 이 인형과 체스를 둔 뒤에 생각하는 기계를 만드는 일이 가능할 수 있다고 결론 내린 뒤에, 연산기계의 설계와 제작에 착수하기도 했다. 이런 맥락을 감안한다면 생각하는 기계를 만들려고 했던 초기 인공지능 연구자들이 체스에 도전한 것은 어찌 보면 당연한 귀결이었다.

그림5. 세계챔피언 카스파로프와 딥블루와 대결/사진제공=홍성욱

그림5. 세계챔피언 카스파로프와 딥블루와 대결/사진제공=홍성욱맥카시도 체스 프로그램을 개량해서 당시 냉전 시기에 소련의 프로그램과 한판 승부를 펼쳤다. 컴퓨터의 용량과 연산 속도가 빨라지면서, 체스 프로그램은 더 많은 논리적 연산을 더 짧은 시간에 하게 됐고, 따라서 고수와 대결을 해도 지지 않았다. 1997년에 IBM의 ‘딥블루’(Deep Blue)는 세계 챔피언인 카스파로프에게 3.5-2.5의 점수로 승리를 거두었다. 그렇지만 딥블루가 인간처럼 생각하는 컴퓨터가 아니기 때문에, 이 승리가 함의하는 바는 크지 않았다. 어찌 보면 아무도 크게 신경을 쓰지 않았던 것이다.

신경망 인공지능의 죽음, 그리고 부활

사이버네틱스의 전통을 계승한 일부 연구자들은 인간의 뇌를 닮은 컴퓨터를 만드는 방향으로 나아갔다. 코넬 대학교에서 심리학과 뇌과학을 전공한 프랭크 로젠블랫(Frank Rosenblatt)은 1960년에 인간의 뇌의 구조를 모사한 “퍼셉트론”(Perceptron) 컴퓨터 마크 I을 개발했다. 퍼셉트론은 뇌의 뉴런처럼 병렬연결된 신경망 회로를 갖고 있었고, 어린아이가 배우듯이 시행착오의 방법을 통해서 배우고 그 학습된 것을 축적할 수 있었다. 그는 이 컴퓨터가 인간의 뇌처럼 “궁극적으로 배우고, 결정하고, 언어를 번역하게 될 것이다”고 낙관적으로 예측했다. 당시 여러 전문가와 대중 매체는 퍼셉트론의 인공 지능 연구의 새 장을 열었고, 앞으로의 발전 가능성이 무궁무진하다고 이를 높게 평가했다.

그림6. 인간의 뇌신경을 모사해서 만들어진 로젠블랫의 '마크 1 퍼셉트론'(내부회로) /사진제공=홍성욱

그림6. 인간의 뇌신경을 모사해서 만들어진 로젠블랫의 '마크 1 퍼셉트론'(내부회로) /사진제공=홍성욱