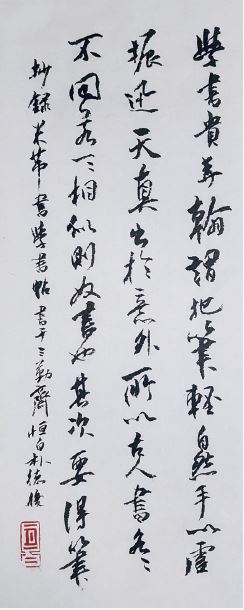

추사 김정희 작, 板殿. 현판 탁본

추사 김정희 작, 板殿. 현판 탁본서법을 얘기하면 흔히 듣는 말이 너무 추상적이라 한다. 뭔가 신비주의적인 느낌이 있다는 뜻이다. 여기에 논리적 설명이 충실하지 못하면 허황된 생각이라 치부되기 일쑤다. 더구나 도제식 학습에 익숙한 서법가들에게서 구체화된 설명을 기대하기는 쉬운 일이 아니다.

필자는 이런 소위 뜬구름 잡는 방식으로는 서법을 이해할 수 없었다. 어찌되었건 실체를 잡아서 손에 쥐고 그것을 가지고 작업에 임할 수 있어야 비로소 안다고 할 수 있었다. 아는 것은 깨달음으로 가능하다. 그렇다고 다 설명되는 것은 아니다. 설명을 위하여 이 부분을 별도 구분하여 정리한다. 구체화 할 수 있는 부분을 법(法)이라 한다면 그럴 수 없는 부분을 법외(法外)라 고 하자. 필묵법 5단계 (더리더 10월호 게재, <필묵법5단계, 서법의 체계화>)에서 5가지를 언급하였다. 그 중 1.필획, 2.중획, 3.운, 4.호심묵의 이 네 가지를 법(法)이라 할 수 있고, 나머지 하나인 다섯 번째를 법외(法外)라고 하였다. 오늘은 법외(法外)를 이야기 하고자 한다. 아래에 법외의 영역을 필자에게 깨닫게 해준 잊을 수 없는 글 한편을 소개한다. 청대(淸代) 정섭(鄭燮, 호:板橋 1693~1765)이 그의 묵죽도에 쓴 발문의 내용이다.

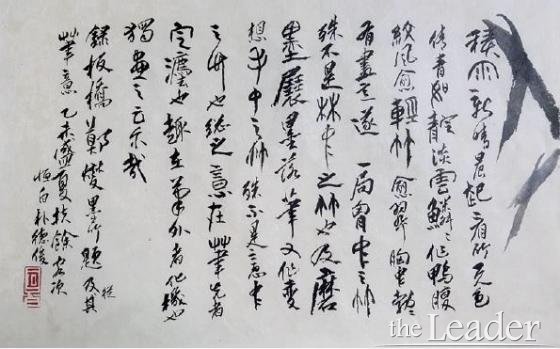

청 정판교 ‘수중지죽’이 언급된 묵죽도, 54 X 79.5, 연대미상.

청 정판교 ‘수중지죽’이 언급된 묵죽도, 54 X 79.5, 연대미상.이 작품의 발문은 필자가 본문에 소개한 글과 일부 다른 구절이 있는

다른 작품으로 보이나 전체적인 뜻은 동일함

(胸中之竹)

그림을 그릴 때는 눈앞에 보이는 형상(眼中之竹)을 그대로 그리는 것이 아니라 가슴속에 그리고자 하는 형상(胸中有竹)을 먼저 품어야 한다. 형태를 따라 그린다는 형사(形似)가아니라 意를 그린다는 사의(寫意)를 하라는 뜻이다. 소동파이후 문인화에서 줄기차게 제창해온 내용이었다. 그래서 다들 의(意)를 그리고자 하였고, 또 그린 결과를 의(意)라 하기도 하였다. 사의(寫意)를 한다는 뜻에는 대부분 동의한다. 그러나 문제는 방법이다. 의(意)를 어떻게 실현할 것인가? 정판교는 여기에 의문을 제기한다. 그들이 그린 것이 진정 그자신의 의(意:마음)라 할 수 있는가? 혹시 어디선가 보아왔던 기억에 있던 것은 아닌가? 의(意)를 그린다는 것은 무엇인가? 하는 의문이었다. 서법에 있어서도 이 관점은 동일하다. 붓으로 글씨를 쓰는 행위가 의(意)를 드러낸다고 하는 점에서 오히려 더 근원적이라 할 수 있다. 문자의 형태 자체가 추상이기 때문이다. 이쯤에서 서법에서 언급한 사의(寫意)와 관련된 몇 가지를 참고해볼까 한다.

書者散也 (서자 산야)

글씨라고 하는 것은 풀어놓은 것이다.

이 시각 인기 뉴스

동한(東漢) 말 채옹(蔡邕,133-192)의 어록이다. 마음의 깊은 곳에서 일어나는 意를 따르는 것이라 한다. 내용을 좀 더 소개한다.

‘글씨라고 하는 것은 풀어놓는 것이다(書者散也) 글씨를 쓰고자 하면 먼저 마음속에 품은 회포를 풀고(先散懷抱) 감정과 성품을 맡기고(任情恣性) 그런 연후에 쓰는 것이다(然後書之). 만약 기록하고자 하는 일에 쫓기면 아무리 좋은 붓으로 쓴다 해도 좋은 글씨가 되지 못한다. 무릇 글씨란 먼저 앉아서 고요히 생각을 가다듬고(夫書先默坐精思) 뜻이 가는 대로 따르며(隨意所適)~~’

唐代에 방대한 서법이론을 저술한 손과정(孫過庭,648-703)의 서론, 서보(書譜)에서 몇 가지 언급을 살펴볼 수 있다. 마음을 표현하는 것이란 자연의 오묘함과 같아서 인위적으로 이룰 수 있는 것이 아니라 하였다.

同自然之妙有 非力運之能成 (동자연지묘유 비력운지능성)

자연의 妙有(無中之有)와 같아서 人力으로 이룰 수 있는 것이 아니다.

박덕준 작, 미불의<學書帖 부분>

박덕준 작, 미불의<學書帖 부분>미불의 필의로 쓴 필자의 세필작품

可 達其情性 形其哀樂 (가 달기정성 형기애락)

情性에 도달할 수 있고, 희로애락을 표현할 수 있다.

손과정의 또 다른 언급이다. 글씨를 쓰는데 잘 쓰게 될 때가 5가지 있고 안 될 때가 5가지 있다. 이를 오합(五合) 오괴(五乖)라 한다.

오합 중 가장 잘되는 경우를 偶然欲書(우연욕서: 우연히 쓰고 싶어짐)(주2) 라 하는데 역시 의도하지 않는 意外의 상황을 중시한다.

明末 서예가 동기창(董其昌: 1555-1636)에 의하면 晉人尙韻(진인상운)이라 하고 宋人尙意(송인상운)라 하였다. 왕희지(王羲之) 시대인 晉은 韻을 숭상하고, 宋代는 意를 숭상했던 시대라는 뜻이다. 우리에게 잘 알려진 宋 4대가에 속하는 미불(米芾: 1051-1107)은 學書帖(학서첩)에서 천진(天眞)을 언급하였다. 진정한 본연의 모습인 天眞은 意外에서 나온다고 했다.

天眞 出於意外 (천진 출어의외) 천진이 意外에서 나오더라.

寫意를 실현하는 정판교의 방법 , 수중지죽

(手中之竹)

서법에서 意를 표현한다는 것은 서법 그 자체의 본질을 말하는 것이었다. 여기까지는 정판교 이전의 개념이다. 즉, 사의(寫意)를 강조하였으나 구체적 실현 방법을 제시하지는 못하였다. 이제 정판교의 묵죽도에서 말한 내용으로 다시 돌아가서 그의 말을 들어보자. 그는 체험을 통하여 구체적인 방법을 깨달았다.

의(意)란 ‘마음의 소리’이다. 의를 그린다는 것은 내가 아닌 내 마음의 소리를 따라가는 것이다. 그것은 내속의 나, 내가 알 수 없는 진정한 나(眞我)를 만나는 일이다. 그것은 지금의 내 의식을 배제한 상태에서만이 가능하다.

수중지죽(手中之竹)이란 대나무를 그리고 있는 과정에서 예를 들어 하나의 획을 그을 때 그 획은 미리 생각해두었던 형태의 획을 긋는 것이 아니라 단지 그 주변의 다른 획에 대응하는 관점에서 그 순간에 떠오르는 대로 긋는 것을 말한다. 즉, 순간순간의 판단에 깊은 의식을 거치지 않고 화면에서 일어나는 현상에 무의식적(意外)으로 반응하는 상태라고 말할 수 있다. 정판교는 이를 손 아래에서 일어나는 일(手中之竹)즉, 화면상에서 즉시로 일어나는 일이라고 표현하였다. 필묵으로서의 화면구성에는 관계라는 속성이 있기 때문에 가능한 일이다. 이렇게 볼 때 의(意)를 먼저 정해두어야 한다는 기존의 방식 - 意在筆先(의재필선)도 법외가 아닌 법의 영역에 속한다. 진정한 意의 실현은 법외의 세계에서 구할 수 있었다고 한다.

추사는 정판교를 높이 평가한다. 추사가 실현하려는 意의 문제는 정판교의 방법과 일치한다고 본다. 이 개념은 추사에 와서 한층 더 구체화한다.

추사는 먼저 의를 표현하는 사의(寫意)의 단계에 접근하는 방식을 언급한다. 항상 준비된 상태에 있어야 비로소 그 단계에 접근될 가능성이 있다. 9,999의 준비된 노력이 있어야 나머지 1을 만날 수 있는 경지라 한다. 다음은 <석파난권(石坡蘭卷)>에 화제로 쓴 내용이다.

其餘一分…

此一分非人力可能, 亦不出於人力之外

그 마지막 일분…

이 일분은 사람의 힘으로 가능한 일이 아니다.

그렇다고 또 인력 밖에 있는 일도 아니다. (주3)

원문을 통해 이 부분을 좀 더 살펴보면 이렇게 이어진다.

‘또 다작한 연후에 가능하지 한 순간 부처가 된다거나 맨손으로 용을 잡을 수는 없는 것이다. 9,999를 얻고 난 나머지 1(其餘一分)은 성취하기가 가장 어렵다. 9,999를 얻는 것은 아마 모든 이들에게 다 가능할 것이다. 그러나 이 나머지 1은 인력으로 가능한 일이 아니다. 그렇다고 또 인력 밖에 있는 일도 아니다.’

Ffmf

‘그 나머지 1’이란 손과정이 말한 ‘자연의 오묘함’과 같은 것으로 보인다.

추사는 또한 <불이선란도(不二禪蘭圖>에서 자작시를 통해 우연한 과정에서 깊은 본연의 모습이 나왔다고 하였다. 성리학에서 말하던 성중천(性中天)이 바로 불가(佛家)에서 말하는 바로 선(不二禪)이었다는 깨달음이다. 의외(意外)란 그저 우연한 곳이 아니라 선(禪)이라는 깨달음의 세계에 닿아있음을 말한것이다.

不作蘭花二十年 偶然寫出性中天

閉門覓覓尋尋處 此是維摩不二禪 阮堂全集 권10」 <題蘭>

난초 그림 안 그린 지 20년 만에

우연히 흥이 솟아 참모습(性中天)이 드러났네.

문 걸고 들어앉아 찾고 또 찾은 곳이니

이게 바로 유마(維摩)거사가 말한 불이선(不二禪)이라네.

특이한 점은 바로 이 시 구절에 <性中天>이란 말과 <覓覓尋尋處>란 부분이 정섭의 구절에서 보인다고 했다. 추사는 판교의 <手中之竹>에 대한 생각을 공유하고 있었던 것은 아닌지 궁금해진다.

결국은 추사 역시 거리낌 없는 무한자유(無限自由)를 지향한다. 이런 상태에서 무아지경의 발동이 가능하다는 뜻이다.

(박덕준 작, 2015년 여름 부여 백제관에서 정판교의 ‘수중지죽’이 있는 묵죽도를 보다가 그 발문을 판교의 필의로 씀, 遂다음 一字落

(박덕준 작, 2015년 여름 부여 백제관에서 정판교의 ‘수중지죽’이 있는 묵죽도를 보다가 그 발문을 판교의 필의로 씀, 遂다음 一字落서법에서 흥취는 천마가 공중에 날아다니는 것과 같다.

천마행공(天馬行空)이란 자유자재하여 구속됨이 없는 상태라고 한다.

‘옛사람이 글씨를 쓴 것은 바로 우연히 쓰고 싶어서 쓴 것이다. 글씨 쓸 만한 때는 이를테면 왕자유(王子猷, 王徽之: ?-388)의 산음설도(山陰雪棹)처럼 흥을 타고 갔다가 흥이 다하면 돌아오는 그런 기분이다. 때문에 나아가고 멈춤(行止)이 뜻에 따라 조금도 걸릴 것이 없으며 서취(書趣)도 역시 천마(天馬)가 공중에 날아다니는 것처럼 구속됨이 없이 자유로움 속에서 가능한 일이다’

법외(法外)는 법(法)을 지난 그 다음의 경지.

위 정판교의 글을 풀이한 전공자의 설명을 들어보자.

“정섭(鄭燮) 이전의 일반적인 창작단계는 둘이었다. 눈이라는 감각을 통해본 사물의 형상, 그리고 이를 재구성한 화가의 구상 속 사물의 형상이 그것이다. 이에 더해 정섭은 구상된 사물의 형상이 취를 통해 또 한 번 변화된 형상을 제시했다. 이 세 번째 나타난 작가의 경험과 지식 그리고 작가의 의도 밖이라는 의미에서 우연적이다. 작가의 구상 속 화폭의 형상을 일치시킨다는 것은 이미 육조시대 ‘文心彫龍’ 이후 송대 소식(蘇軾)에 이르기까지 예술 창작의 중대 과제였다. 그런데 정섭은 구상과 달라진 창작결과를 부정적으로 보지 않고, 그 불일치에는 적극적인 자연의 원리가 내재되어 있다고 보는 것이다. 바로 취, 즉 조화의 기틀이 작용한 것이다”(정혜린, 『추사김정희의 예술론』신구문화사, 2008)

‘수중지죽’의 방법을 제시함으로써 사의(寫意)는 정판교 이전과 이후로 나눌 수 있다. 지금까지 소개한 필묵법 다섯 번째인 법외(法外)의 단계는 바로 사의에 관한 정판교 이후에 해당한다고 할 수 있다. 여기서는 그 단계의 경지를 소개하는 것일 뿐 실제 작업에서의 과정은 또 다른 문제이다.

작업자로서 필자의 고민은 이제부터 시작이다. 이와 같은 법외의 문제를 그 많은 법의 영역과 어떻게 조화를 유지하면서 작업에 임할 수 있느냐 하는 점이다. 즉 통합과 응용의 문제이다. 동시에 법을 지키면서도 우연의 세계를 중시한다는 모순된 관계, 이를 극복하는 것은 작가의 몫이다.

추사가 제시한 한 가지 접근법이 생각난다. 법을 통하여 9,999를 성취한 다음 맑은 마음으로 그 나머지 1을 대하는 일이다. 그 나머지 1의 성취를 ‘手中之竹’에 맡기는 일이다. 이 경지는 단 한 번의 체험으로 깨달음이 있으나 특이하게도 당연히 할 수 있다고 생각하는 순간 내 손을 떠나버린다. 창작자가 할 수 있는 일은 매 번 단지 맑은 마음으로 ‘그 나머지1’을 대하는 일이다. 그러고 보면 이제부터 점점 나이들수록 더 어려운 일은 바로 이 “맑음”을 유지하는 일이지 싶다. 쉬지 않고 닦아내는 수밖에 다른 도리가 있을까?

(주1) 江館淸秋晨起看竹 煙光日影露氣 皆浮動于疎枝密葉之間

胸中勃勃遂有畵意 其實胸中有竹 幷不是眼中之竹也

因而磨墨展紙落筆 倏作變相 手中之竹 又 不是胸中之竹

總之 意在筆先者 定則也 趣在法外者 化機也 獨畵云乎哉.

<정섭의 묵죽도발문(정혜린,『추사김정희의 예술론』신구문화사, 2008)에서 발췌)>

(주2) 各有其五 神怡務閑 一合也 感惠徇知 二合也

時和氣潤 三合也 紙筆相發 四合也 偶然欲書 五合也也

合과 乖가 각각 다섯이 있는데 마음이 화락하고 유쾌하여 힘써하는 일이 없고 한가함이 一合이고, 사물에 감동하고 청종하여 사리에 통하고 깊고 밝은 슬기가 있음이 二合이고, 시절이 화창하고 기후가 온화함이 三合, 종이와 붓이 서로 잘 맞음이 四合이고, 우연히 글씨를 쓰고자 하는 마음 이 일어남이 五合이다.

心遽體留 一乖也 意違勢屈 二乖也 風燥日炎 三乖也

紙墨不稱 四乖也 情怠手闌 五乖也

마음만 허둥지둥 급한데 손이 따라주지 않는 것이 一乖이고, 의지가 꺾이고 기세가 오므라드는 것이 二乖, 바람 한 점 없고 날씨가 무더운 것이 三乖, 종이와 먹이 서로 잘 맞지 않는 것이 四乖이며, 마음으로는 내키지 않는데 억지로 써야하는 것이 五乖이다.

(주3) 又多作然後可能 不可以立地成佛, 又不可以赤手捕龍,

得九千九百九十九分, 其餘一分, 最難 圓就九千九百九十九分,

庶皆可能, 此一分非人力可能, 亦不出於人力之外

阮堂全集 券6 <題石坡蘭券>

항백 박덕준

항백 박덕준서법가로서 현재 거의 명맥이 끊어지다시피 한 추사 김정희의 필묵법을 복원하여 계승 발전시키는데 심혈을 기울이고 있다. 또한 한자의 축소 생략원리와 초서의 기원을 탐구하여 초서에 대한 새로운 지평을 열어가고 있다. 2008년부터 2년마다 개인전을 열어 2014년에 제 4회 개인전을 개최하였고, 전라북도 세계서예비엔날레 본전시 초청(2007), 국제서법가협회전(2013 광주), 강암연묵회(2015 전주) 등 단체전에 참가하고 있다. 저서에, 추사의 필묵법을 바탕으로 새로운 필묵법 지침서로 정리한 “필묵법산고”(筆墨法散稿 2012 삼근재)가 있다.

▶본 기사는 입법국정전문지 더리더(the Leader) 11월호에 실린 기사입니다.

이 기사는 더리더(theLeader)에 표출된 기사로 the Leader 홈페이지에서도 만나볼 수 있습니다. 더 많은 기사를 보고 싶다면? ☞ 머니투데이 더리더(theLeader) 웹페이지 바로가기

우리시대 리더를 페이스북을 통해 만나보세요~!