/사진=이진호 기자

/사진=이진호 기자인터넷과 SNS에 밀려 생명력을 잃은 것 같던 대자보, 무엇이 이를 다시 주목받게 만들었을까. 머니투데이 모두다인재가 대자보의 어제와 오늘을 살펴봤다.

'대자보'는 1950년대 중국에서 시작됐다. 중화인민공화국 건국 후 1950년대 중국 전역에서 대중선전용으로 붙인 벽보를 대자보의 시초로 보며 대자보의 중국어 '다즈바오(Dazibao)'는 영어에서 일반명사화 되기도 했다.

사전적 의미로는 대학가에 붙이거나 걸어두는 큰 글씨를 뜻하며 우리나라에서는 대개 대학교 내의 정치적인 일이나 문제 등을 밝히는 벽보로 사용됐다. 일반적으로 대자보는 전지에 손글씨로 작성하고 글쓴이를 밝히는 것이 원칙이다.

대자보는 대한민국 대학가의 빼 놓을 수 없는 문화였다. 언론 통제가 심했던 시절 대자보는 대학생의 입을 대신하며 미처 말할 수 없는 이야기들을 대신 전하는 대안언론의 기능을 도맡았다.

1987년 우리나라에 민주주의가 태동한 이후에도 인터넷이 없던 시절의 대학생들은 대자보를 통해 학내·외 소식을 알리고 의사표현을 했다. 이로 인해 숨겨진 사건들이 세상에 드러나기도 했으며, 막으려는 자와 알리려는 자들의 실랑이도 계속됐다.

1996년, 한총련 사태를 겪은 연세대는 이후 학생들에게 대자보 부착에 대해 검인을 해 홍역을 겪었다. 이에 당시 연세대 재학생들은 대자보가 쉽게 떨어질 수 없게끔 비닐을 입히고 강력 테이프로 붙이는 등 한바탕 소동이 벌어지기도 했다. 또한 1999년 고려대에는 교수의 학생폭행을 고발하는 대자보가 붙기도 했다. 고려대 학생들은 "모 교수가 학생에게 다섯 차례나 폭력을 휘둘렀다"며 "어떠한 상황에서도 폭력은 올바른 해결방법이 아니다"라고 일침하며 학내 폭행을 폭로하기도 했다.

이 시각 인기 뉴스

그러나 2000년대 초반을 거치며 전국에 인터넷이 보급된 이후, 대자보 문화는 급속도로 쇠퇴했다. 대자보는 예전의 사회비판과 소식을 전해주던 창구에서 이벤트나 행사를 알리는 포스터로의 기능만을 담당하게 됐다. 1980년대 대학을 다녔던 한 대학교수는 사석에서 "대자보가 아닌 '데자부(Dejavu)'라는 농담이 있을 정도로 이제는 대학가에서 대자보를 찾아보기 힘들어 졌다"고 씁쓸해 했다. 간간히 새로운 소식도 전해줬지만, 이미 인터넷의 발달로 대자보의 파급력은 힘을 잃은 후였다.

◇Again 1980

'인터넷 대자보' '페이스북 페이지' 등에 점차 자리를 잃어가던 대자보는 지난해 고려대의 '안녕들 하십니까' 대자보를 계기로 주목 받았다. '안녕들 하십니까'는 도전적인 어투로 철도 민영화와 국정원 선거 개입 등을 거론하며 빠른 속도로 확산돼 정치와 사회문제에 무심했던 시민들의 마음을 뜨겁게 달궜다.

지난 12월 초에는 대학생이 만든 대안언론 '미스핏츠'가 작성한 '최씨 아저씨께 보내는 협박편지'가 다시 대자보 문화에 숨결을 불어 넣었다. 최경환 경제부총리의 '중규직'발언을 비판한 이 대자보는 부족한 일자리와 출산 문제까지 다양한 고민을 도전적인 어투로 끌어내 학생뿐만 아니라 시민들의 발길까지 사로잡았다.

대자보를 게시한 미스핏츠의 박진영 대표는 대자보만의 정치적 느낌을 강조하며 "날것의 목소리나 투박한 느낌이 대자보의 매력"이라며 "누구나 속으로 생각했던 것을 겉으로 표현해 소통을 도모하는 데 목적이 있었다"고 말했다.

이러한 대자보 문화에 대해 김수한 고려대 사회학과 교수는 "대자보를 쓰는 행위는 진정성과 정성을 들였다는데 의미가 있다고 본다"며 "언론들이 주목하는 '미디어 효과'도 있다"고 전했다.

◇문제는 없을까?

하지만 몇몇 학생들은 대자보의 기능에 의문을 표시했다. 연세대 컴퓨터공학과에 재학하는 김모씨는 소통을 추구하는 모습에는 응원을 보내면서도 "대다수가 (대자보 내용을) 공식적인 이슈로 끌고 가지는 못하는 것 같다"고 말했다. 다른 한 학생도 "과연 대자보로 무엇을 바꿀 수 있겠나"라고 자책했다.

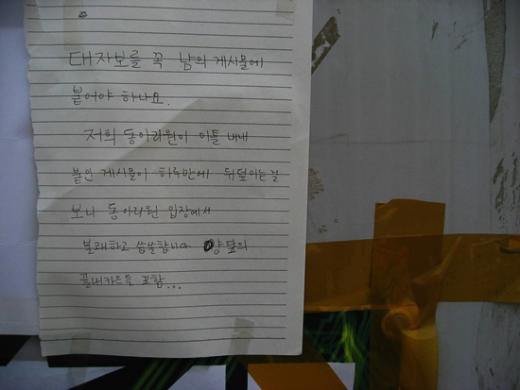

연세대 신촌 캠퍼스에 대자보의 부분별한 부착을 지적하는 메모가 붙어있다. /사진=이진호 기자

연세대 신촌 캠퍼스에 대자보의 부분별한 부착을 지적하는 메모가 붙어있다. /사진=이진호 기자그러나 이러한 지적에도 불구하고 수십년간 명맥을 이어온 대자보는 여전히 자리를 지킬 전망이다.

김수한 교수는 "대자보는 지난 20~30년간 한국만의 독특한 문화로 자리잡았다"며 "(대자보는) 사람들에게 문제를 제기하는 상징적인 방식으로 앞으로도 계속 기능하지 않을까 한다"고 분석했다.