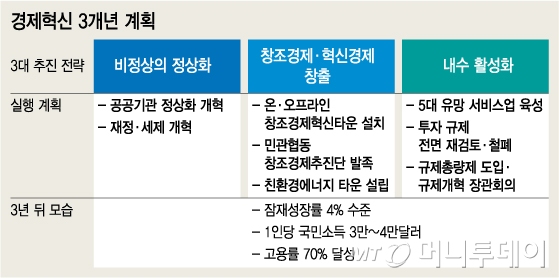

그러면서 '3·3'을 통한 '4·4'의 달성을 제시했다. 3·3은 '3대 추진 전략'을 담은 '경제혁신 3개년 계획'을 뜻한다. 이에 따른 목표는는 '4%대 잠재성장률'과 '1인당 국민소득 4만달러'다. 현 정부가 출범 때부터 숫자로 목표를 제시하는 것을 꺼려왔던 점을 고려하면 다소 이례적이다.

중장기 계획이라는 면에서 '경제혁신 3개년 계획'도 비슷하다. 과거 정부 때 '로드맵' 형태로 추진 과제가 정리된 적은 있지만 중장기 계획이란 이름으로 나온 사례는 없다. 참여정부 말 '비전 2030' 등 임기말 장기 플랜이 나온 게 전부다.

정부 고위관계자는 "현 정부가 제시했던 국정과제중 핵심적으로 추진할 내용을 우선적으로 정한 것으로 본다"며 "대통령이 직접 챙길 아젠다 성격"이라고 말했다. 다른 관계자도 "미래로 가기 위해 임기내에 반드시 해야 할 경제 개혁 과제를 정리한 것"이라고 평했다.

여러 가지 나열하기보다 △비정상의 정상화 △창조경제 △내수 활성화 등을 3대 추진 전략으로 제시했다. 비정상의 정상화는 공공기관 개혁에 '올인'했다. 경제 관련 발언 시간의 1/4를 공공기관 개혁 관련에 쏟아 부었다. 공기업의 부채, 방만·편법 경영, 무분별한 외형확대, 각종 비리 등 발언 수위도 강했다. 한마디로 "국가발전의 발목을 잡아선 안 된다"(박 대통령)는 말로 요약된다.

이 시각 인기 뉴스

창조 경제 등은 미래의 먹거리 차원에서 언급됐다. 벤처상업 생태계 조성, 온·오프 창조경제타운 설치, 민간합동 창조경제추진단 발족은 기존 과제의 재정리다. 환경 분야를 중요한 투자로 언급하면서 환경과 에너지 문제를 동시에 해결하기 위한 대안으로 '친환경에너지 타운'을 제시한 것도 눈에 띈다.

내수 활성화는 올해 경제정책방향의 핵심인데 박 대통령은 구체 과제로 규제를 건드렸다. "투자 관련 규제를 백지 상태에서 전면 재검토해 꼭 필요한 규제가 아니면 모두 풀겠다"는 것. 규제 완화보다 한발 더 나가 규제 철폐를 시사한 것은 '파격'으로 읽힌다. 규제 총량제를 도입, 부문별로 할당량을 부여해 관리하고 규제개혁 장관회의를 직접 주재하겠다고 한 것도 박 대통령의 의지를 엿볼 수 있는 대목이다.

기한을 '3년'으로 잡은 것도 흥미롭다. 3개년 계획은 '14~16년'까지 계획인데 박 대통령의 임기 마지막해인 2017년이 남는다. 레임덕 등을 고려할 때 드라이브를 걸 수 있는 현실적 시한을 잡았다는 분석이 나온다. 정부 관계자는 "마지막해에는 평가를 받겠다는 자세"라고 설명했다.

한편 '경제 민주화' '복지' 등은 박 대통령의 핵심 국정 과제는 별도로 거론되지 않았다. 이미 입법 작업이 마무리됐거나 제도 설계가 끝났다는 판단인 것으로 보인다. '내수 활성화를 통한 체감 경기 회복'과 직접적으로 맞닿지 않는다는 점도 고려됐다. 개각이나 개헌 등에 대해 부정적 입장을 내친 것도 같은 맥락이다.