대한민국 국민의 시청권이 위협받고 있다. 이름하야 재송신 분쟁. 지상파와 케이블TV사업자간 '돈싸움'이다. 1년전 광고중단 위기는 협상을 계속 하기로 하면서 가까스로 넘겼고, 이번 사태도 막판 봉합되는 형국이다. 하지만 이 상황은 타결되더라도 언제든 재현될 수 있다.

지상파와 케이블은 이익이 맞아떨어진 공생관계였다. 케이블은 지상파를 내보내며 영역을 넓혔다. 난시청 지역이 많았던 지상파는 케이블TV를 통해 시청권역을 확보했다. 궁극적으로 광고 단가가 올라가 지상파 방송사의 안정적 매출을 가능케 했다.

법정 분쟁으로 이어진 두 진영의 갈등에 대해 법원은 일단 지상파 편을 들었다. 재송신 자체가 영업행위이기 때문에 케이블이 지상파에 콘텐츠 비용을 줘야한다는 의미다. 법으로만 따질 때 지상파를 계속 내보내려면 케이블은 지상파에 돈을 줘야한다. 지상파 방송이 '타깃'을 삼은 CJ (142,000원 ▼10,700 -7.01%)헬로비전은 법원 판결에 따라 하루 1억5000만원을 지상파 3사에 내게 됐다.

◇수신료 내면서도 90%가 유료방송 볼수밖에 없는 현실

이 시각 인기 뉴스

우리나라는 지상파 난시청이 심각하다. 전체 가구의 90%가 케이블, IPTV, 위성방송 등 유료방송에 가입한 1차 이유는 '지상파 방송이 안나와서'다. 방송법에서는 공영방송인 KBS1에 대해서만 의무전송을 규정하고 있다. 매달 2500원의 공영방송 수신료를 내기 때문에 이번 갈등에서 KBS1은 빠져있다. 하지만 KBS1과 예산이 분리되지 않은 KBS2조차 MBC와 SBS와 더불어 소송에 참여했다.

현재 지상파와 케이블은 재송신료에 대한 결론을 내지 못했지만 신규 디지털 케이블 가입 가구당 100원 수준의 돈을 케이블이 지상파에 내는 것을 중심으로 논의가 진행 중이다. 케이블측의 요구가 상당부분 반영됐다는 소문이 돌고 있지만 결과는 미지수다. 분명한 사실은 협상이 최종 타결되면, 지상파방송도 다른 콘텐츠 사업자들과 마찬가지로 시청자가 돈을 내고 보는 '유료 콘텐츠'가 된다는 것이다.

지상파는 그동안 국민의 재산인 주파수를 무료로 써왔다. 무료 보편적 방송서비스를 제공할 의무가 있기 때문에 일종의 '특혜'를 준 것이다.

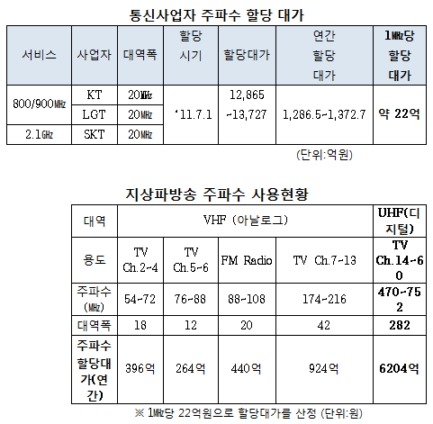

이동통신사들이 전파사용료로 조단위의 이용대가를 납부하는 것과 대조적이다. 그동안 이통사들이 내왔던 주파수 비용을 감안해 1MHz당 22억원으로 계산하면, 현재 지상파 디지털방송용 주파수 대가는 연간 6204억원에 달한다.

2010년 지상파3사가 낸 '방송발전기금'은 672억원. 비용 부담을 했다해도 통신사업자가 지불하는 대가의 10분의1에 불과하다. 지난해 지상파3사의 총 매출액은 3조6497억원으로 이 중 광고매출은 2조2162억원에 달한다.

지상파가 IPTV, 위성방송에 이어 국민 70%가 보는 케이블로부터도 콘텐츠 이용료에 해당하는 재송신료를 받아가게 되면 공짜전파 이용 명분은 떨어진다. 최근 지상파가 디지털방송 전환 후 남게 될 700MHz 대역 주파수를 "우리가 계속 무료로 쓰겠다"며 목소리를 높이는 것도 설득력이 떨어질 수밖에 없다. 지상파가 통신사처럼 돈 받고 서비스를 제공하는 사업자를 자처하는 상황에서 이통사처럼 돈을 내고 주파수를 써야 시장 논리에 맞다는 주장이 나오는 이유다.

출범 4년을 맞는 방통위는 이같은 방송 현실 앞에 무기력하다. "(분쟁이 타결돼도) 제도 개선을 하겠다"는 말을 2년째 되풀이하고 있다. 업계 관계자는 "방송정책의 중요한 목표는 시청자의 '볼 권리' 보장인데 지금처럼 의무재송신이 위협받는 상황에서는 사업자간 치킨게임에 언제든지 국민이 볼모로 잡힐 수밖에 없다"고 지적했다.