자고 일어나면 집값이 오르던 시기라 지인들의 부러움을 한몸에 받았다. 인기 맨션에 당첨됐다고 친구들에게 술도 여러 번 샀다. 기존에 살던 집을 처분하고 입주한 지 2년 만에 2억8000만엔에 집을 팔 생각없냐고 인근 부동산에서 연락이 왔다.

1991년 3억2000만엔을 찍은 집값은 이후 끝없이 추락, 2001년 4000만엔까지 떨어졌다. 그는 집값이 다시 오르기를 기다리다 결국 팔지 못하고 20년 넘도록 같은 집에 살고 있다. 2005년 부동산경기의 반짝 회복세에 힘입어 현재 그의 집값은 6000만엔을 유지하고 있다.

일본 부동산시장의 거품은 1985년 '플라자합의'로 엔화가 오르면서 시작됐다. 일본정부는 고환율로 타격을 입은 수출제조업을 살리려고 초저금리 정책을 펼쳤는데 이때 갈 곳을 잃은 유동자금이 부동산시장으로 집중 유입된 것이다. 당시 일본 은행들이 경쟁적으로 대출을 해주면서 국민들은 은행에서 돈을 빌려 부동산을 사들였다.

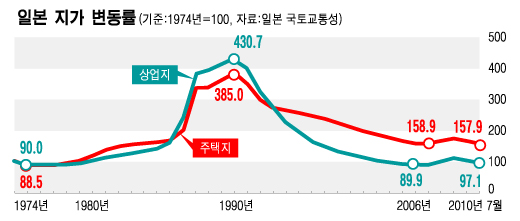

1980년대 중반 도쿄 도심에서 시작된 부동산값 급등세는 1991년까지 도쿄 전역, 대도시, 지방 등으로 확산됐다. 1980년대 후반 일본 대도시의 평균 땅값은 80년대 초반 대비 3배 이상 급등했다.

이 시각 인기 뉴스

국내총생산(GDP) 대비 부동산 총액 비중은 1980년대 초반 3배에서 80년대 후반 5.5배로 뛰었다. 부동산 거품이 정점에 달한 1991년에는 도쿄 23개구의 땅값이 미국 본토 전체를 사고도 남는다는 말이 나올 정도였다.

일본 정부는 1990년대 들어 전방위 부동산 억제정책을 펼쳤다. 가장 먼저 손을 댄 게 금리였다. 일본은 1989년 2월 2.5%였던 기준금리를 1990년 8월 6%까지 급격히 끌어올렸다. 이어 부동산 대출 증가율이 자산범위에서 이뤄지도록 하는 내용의 대출총량규제를 실시했다. 토지 취득부터 보유, 양도에 이르는 전과정에 무거운 세금도 매겼다.

은행들은 초저금리로 풀었던 자금회수에 나섰다. 부동산시장에는 융자금을 못갚아 내놓은 매물이 쏟아졌다. 대출이 막히자 부동산 수요는 뚝 끊겼고 결국 융자금을 갚지 못한 기업, 개인의 파산이 잇따랐다. 자금을 회수하지 못한 은행들은 연쇄 도산했다.

일본의 부동산값은 1990년대 초부터 2000년대 초까지 10년간 급격히 하락했다. 집값이 하락하면서 전반적인 경제구조도 함께 무너졌다. '잃어버린 10년'이라는 자조섞인 말이 나온 것도 이 때문이다.

거품 붕괴가 시작된 지 20년. 기존 집값은 평균 70∼80% 빠졌다. 일본 국토교통성에 따르면 1976년부터 1991년까지 16년간 상승한 도쿄의 주택지 공시가격은 1992년부터 내리막길로 접어들었다. 한번 꺾이기 시작한 가격은 바닥을 모른 채 떨어져 2006년까지 15년간 하락했다.