미국 캘리포니아주 한 매장에 주차돼 있는 테슬라 '모델X'/사진=황시영 기자

미국 캘리포니아주 한 매장에 주차돼 있는 테슬라 '모델X'/사진=황시영 기자아직 국내 출시되지 않은 테슬라의 SUV(스포츠유틸리티차량) '모델X'를 미국 현지에서 타 본 솔직한 느낌이다. 마치 스마트폰이 크기를 확장한 듯한 느낌의 차였다.

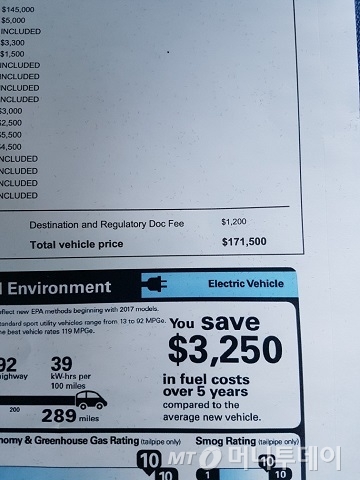

차의 가속력이나 기본 성능을 문제삼는 것은 아닌데, 2억원 가까운 돈을 주고 살만한 차는 아니다 싶었다. 가성비(가격 대비 성능)는 한마디로 '별로'다. 아직 테슬라가 완성차의 견고함이나 섬세함을 따라가려면 멀었다 싶었다.

지난 8월 중순 미국 캘리포니아주 테슬라 스토어에서 '모델X' 시승 신청을 했다. 고객 시승으로 인터넷으로 신청하면 된다. 미국의 우편번호인 'ZIP 코드'를 입력하면 가장 가까운 매장으로 자동 배치된다.

기자는 100D 트림을 선택했다. 배터리 용량이 100kWh, 1회 충전에 295마일(약 474㎞) 주행, 제로백(시속 100㎞까지 도달하는데 걸리는 시간) 4.7초 등 고급 사양을 갖춘 트림이다.

미국에서 '모델X' 100D 구입시 견적/사진=황시영 기자

미국에서 '모델X' 100D 구입시 견적/사진=황시영 기자  테슬라 '모델X'/사진=테슬라 홈페이지

테슬라 '모델X'/사진=테슬라 홈페이지이 시각 인기 뉴스

헤드램프 등 전면부 인상이 '화난 고양이' 같았는데, 디자인은 순전히 개인의 취향이므로 호불호가 엇갈릴 듯하다. 터치 한번으로 뒷문이 날개처럼 위로 펼쳐지는 '팔콘윙(falcon wing)'은 특이했다.

운전 구간은 팔로알토 시내로 약 40분간 운전했다.

운전석에 앉으니 '파노라마식 앞 창문(panoramic windshield)'의 개방감이 여타 차와 달랐다. 초기 가속도 나무랄 데 없었다. 전기차의 특성이기도 하다. 내연기관 자동차가 엔진 회전수(rpm)에 따라 토크가 변하는 것과 달리, 전기차는 출발부터 최대 토크를 낸다. 이 때문에 출발시 아주 매끄럽게 나아가고 가속 반응이 민첩하다.

그런데 시내에서 속도를 조금 더 내니 옆 창문이 분명히 다 닫혀 있는 상태인데, 마치 바람이 들어오는 것 같았다. 풍절음에다 노면 소음까지 느껴졌다.

디스플레이 조작은 간편했다. 하나의 화면에 모든 기능이 다 담겨 있으니, 처음 운전하는 차이지만 "에어컨 강도 조절은 어떻게 하지"라고 고민할 필요가 없었다. 테슬라 차를 계속 타다가 다른 차를 타면 기능 찾는데 한참 걸린다고 하더니 맞는 말 같았다.

테슬라가 자랑하는 '오토파일럿' 기능을 켜보려 했다. 핸들 왼쪽 버튼을 앞으로 탁탁 두번 젖히면 된다고 했다. 두번 젖히니 초록 운전대 불이 들어와서 될 것 같았다. 그런데 차선 이탈 방지 정도에 그쳤다. 부가 기능이지 반자율주행은 아니다.

스페셜리스트 설명을 듣고 보니 "오토파일럿은 고속도로에서만" 가능하다. 테슬라의 오토파일럿은 고속도로에서만 가능해 시내 주행에서는 체험해보지 못했다.

메르세데스-벤츠 '더 뉴 S클래스'를 타고는 유럽의 구불구불한 오르막길도 반자율주행이 가능했는데, 이와 대조됐다. 벤츠 반자율주행에서 손을 운전대에 놓고 전방을 주시하되 발은 브레이크와 액셀러레이터에서 완전히 뗄 수 있어서 편했는데, 테슬라 시내주행에서는 반자율주행이나 자율주행이 불가능했다.

전기차는 확실히 미국 캘리포니아 실리콘밸리 지역에서는 많이 보였다. 닛산 '리프'는 물론 '모델S'도 도로에서 꽤 자주 보였다. 전세계 IT 산업의 요람인 실리콘밸리가 차로 5~6시간 거리인 L.A.(로스앤젤레스)보다 평균 연소득이 2배로 11만달러(약 1억2000만원)를 웃도는 탓이다. 실리콘밸리의 부자 동네인 팔로알토에서는 '모델S'가 더욱 눈에 많이 띄었다.

그러나 충전 문제는 여전히 걸림돌이다. 기자가 현지에서 만난 테슬라 차량 소유자는 "전기차가 장거리를 가기에는 충전 문제로 부담스럽다"고 했다. 시내 주행은 괜찮겠지만, 장거리가 문제다.

이 차량 소유자는 "예컨대 가족들을 데리고 주말에 요세미티 공원으로 놀러갔다고 하자. 요세미티 공원 산속에서 전기가 떨어져 버리면 답이 없다"고 했다.

기자 역시 주말 샌프란시스코에서 LA까지의 내륙 고속도로 왕복 운전에서 'FUEL(연료)'이라고 쓰인 주유소는 일정한 간격으로 찾을 수 있었지만, 전기차 충전시설은 단 한번도 보지 못했다.

지금까지 테슬라는 약한 점(완성차 업체가 갖는 기계적인 견고함)을 부각하지 않고, 하나의 디스플레이로 차내 모든 기능을 조작할 수 있는 등 'IT' 적인 측면과 혁신적인 디자인 등 '소프트웨어'적인 측면을 강조해 마케팅해 시장의 인정을 받았다. 영화 아이언맨의 실제 주인공인 일론 머스크 CEO의 스타성도 테슬라 마케팅에 한몫했다.

테슬라가 가진 기술적 강점은 크게 두 가지다. 첫째는 전기차 배터리를 바닥에 깔 수 있다는 생각을 처음 해낸 것이다. 둘째는 8000개에 달하는 파나소닉 일반 배터리를 '셀(cell)' 단위로 묶으면서 배터리가 폭발하지 않는 설계를 해서 특허를 갖고 있다는 점이다.

테슬라의 프레몬트 공장 리셉션에는 'Accelerating the world's transition to sustainable energy(지속가능 에너지로 전환을 앞당기자)'라고 크게 적혀 있다.

'고성능 전기차'의 비전을 안고 2003년 설립된 테슬라는 아직 이렇다할 이익을 내지 못했고 부채는 100억달러를 웃돈다. 최근에는 '모델3' 생산비용 조달을 위해 정크본드까지 발행했다. 테슬라가 이 비전을 달성할 수 있을지 두고 볼 문제다.

테슬라 '모델X'/사진=테슬라 홈페이지

테슬라 '모델X'/사진=테슬라 홈페이지