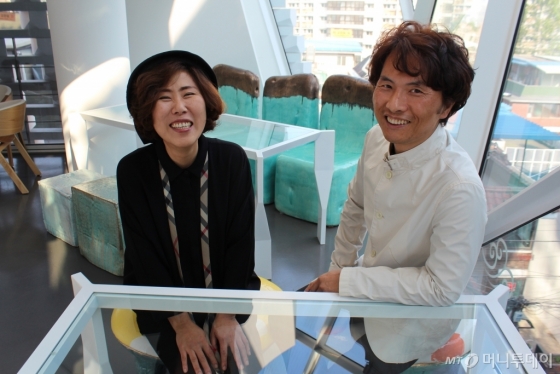

'신선설농탕'과 '시화담'의 외식업체를 운영하는 기업 쿠드의 박경원(왼쪽)-오청 공동대표. 이들은 최근 이태원 한복판에 미술관 '스페이스 신선'을 세웠다. 아직 깊은 미술관의 향취는 나지 않지만, 곳곳에 숨은 예술의 흔적들이 가득 배었다. /사진=김고금평 기자

'신선설농탕'과 '시화담'의 외식업체를 운영하는 기업 쿠드의 박경원(왼쪽)-오청 공동대표. 이들은 최근 이태원 한복판에 미술관 '스페이스 신선'을 세웠다. 아직 깊은 미술관의 향취는 나지 않지만, 곳곳에 숨은 예술의 흔적들이 가득 배었다. /사진=김고금평 기자표면적으로 오 대표는 '신선설농탕'을 주로 책임지고, 박 대표는 '시화담'을 이끈다. 최근 이태원 한복판에 근사한 미술관 하나를 개관한 음식점 ‘주인’들의 인터뷰 주체를 놓고 이렇게 고민해보긴 처음이었다. 하지만 음식에 ‘예술’적 가치를 훨씬 더 많이 투영한 시화담의 색깔을 보면, 분명 인터뷰이는 박 대표가 정답이었다.

“미술관요? 여보 얼마 들었지?”, “어, 나도 모르겠는데.” 기자가 미술관에 든 비용을 묻자, 이들은 서로 짜고 친 고스톱처럼 “모른다”고 입을 맞췄다(?).

1991년 아버지에게 설렁탕 가게를 물려받고 25년간 줄곧 장사에 매진한 이들이 입출금 내역이나 비용을 모른다는 게 말이 되느냐고 되레 따져 물었다.

‘돈’과 거리가 멀다는 이들의 ‘주장’이 사실이라면 최근 문을 연 미술관 ‘스페이스 신선’은 ‘메세나 운동’의 일환일까. 두 부부는 “그렇다”고 끄덕였다.

박경원 대표. /사진=김고금평 기자

박경원 대표. /사진=김고금평 기자이 시각 인기 뉴스

미술관 옆에는 음식점이 나란히 붙어있다. 하지만 이들은 두 건물을 이어붙이지 않고 가운데 시민 편의용 계단을 설치했다. 그것도 모자라 이 계단 사이사이로 팔선(八仙)의 조각상을 붙여 미술관 밖의 예술을 시민이 공유할 수 있도록 배려했다.

신선은 설렁탕 가게의 제호로 쓰일 만큼 이들에겐 중요한 화두다. 미술관의 외벽 구조가 올려다볼수록 바람과 구름 형상을 띠거나 미술관 안에 나선형 구조로 만든 중앙 계단이 신선계로 올라가는 길 모양을 상징하는 것 모두 ‘신선’에 대한 이들의 경배 의식을 엿볼 수 있는 대목이다.

“오씨 가문의 원조가 중국인 데다, 중국 예술의 스토리가 너무 재미있어서 신선을 모티브로 차용했어요. 장사를 오래 하다가 깨달은 것 중 하나가 예술은 길고 인생은 짧더라는 거예요. 그걸 모르고 살았던 인생이 아쉬웠죠. 그래서 늦게나마 깨달은 예술과 문화의 가치를 더 많은 사람과 공유해야겠다고 생각했고, 여기 오는 사람에게 정서적인 만족을 줄 수 있다는 것만으로도 보람을 느낄 수 있을 것 같았어요.”(박 대표)

박 대표는 10년 전쯤 외국 여행 때 한식이 세계에서 폄하되고 있는 현실을 보고 멋과 맛을 조화롭게 구성하는 ‘시화담’을 5년 전에 열었다. 그러나 비싼 가게라는 인식과 덜 알려진 탓에 수익은 매년 마이너스를 기록하고 있다. 신선설농탕에서 얻은 수익은 고스란히 시화담에 들어갔다. 미술관은 그런 의미에서 ‘제2의 시화담’의 길을 걷고 있는지도 모른다. 그래도 부부는 순진한 아이처럼 싱긋 웃기만 했다.

오청 대표. /사진=김고금평 기자

오청 대표. /사진=김고금평 기자하필이면 왜 이태원이었을까. 그것도 국내 최대 사립미술관인 리움 앞에 보란 듯 지은 이유는 무엇일까.

“특별한 이유는 없었어요. 부천에서 서울로 옮기면서 이곳을 지나가는데, 왠지 자꾸 끌리더라고요.” 남편의 설명을 듣고 있던 아내는 좀 다른 설명을 내놓았다.

“이태원 ‘시화담’은 국내 지점 중 가장 많은 예술품을 소장하고 있는 한식당이거든요. 3년 전엔 미슐랭보다 더 엄격한 유럽 미식연합에서 인증서도 받았죠. 한번은 홍라희 리움 관장께서 보시고 ‘신라호텔에서 좀 배워야겠다’고 칭찬도 하셨고, 이재용 삼성전자 부회장도 오셔서 규수장을 마음에 들어했어요. 제가 홍 관장께 ‘모델 삼아 배우겠습니다’ 했는데, 미술관이 그 롤모델 중의 하나였던 셈이에요. 무의식중에 그쪽에 마음이 가 있었나 봅니다.”(박 대표)

리움과 본의 아니게 ‘경쟁 구도’로 몰리는 것에 대해 박 대표는 “우리는 우리의 길이 있다”며 “거기서 안 하는 것만 할 것”이라고 웃었다. ‘스페이스 신선’이 추구하는 건 ‘절대적 미학’이다. 창의성과 독창성이 중요한 시대에 어울리는 작품들은 이곳에선 ‘예외’다. 뭉크의 ‘절규’ 같은 작품 대신 누구나 보면 아름답고 건강한 작품들이 들어선다는 뜻이다.

오청(왼쪽)-박경원 부부 공동대표는 미술관을 통해 얻는 기대는 수익이 아닌 나눔의 정서라고 했다. 이들은 "사업에 매진하다 뒤늦게 예술의 가치를 인식하게 돼 너무 기쁘다"며 "예술과 문화를 많은 사람과 나누며 살고 싶다"고 했다. /사진=김고금평 기자

오청(왼쪽)-박경원 부부 공동대표는 미술관을 통해 얻는 기대는 수익이 아닌 나눔의 정서라고 했다. 이들은 "사업에 매진하다 뒤늦게 예술의 가치를 인식하게 돼 너무 기쁘다"며 "예술과 문화를 많은 사람과 나누며 살고 싶다"고 했다. /사진=김고금평 기자박 대표는 이런 기획전을 손수 이끌며 큐레이터나 학예사 역할을 자처한다. 학창 시절, 박 대표는 미술 전공을 요구받을 정도로 소질이 뛰어났다. 벽에 더 이상 상을 걸 자리가 없을 정도로 타고난 재능을 선보이는 그는 예술은 천재 아니면 안 된다는 생각에 꿈을 접었다.

“결국 먼 길을 돌아 여기까지 왔네요. 작가들 모셔놓고 같이 의논하면서 작업 수정하고 기획하는 일들이 새로운 부름 같았어요. 수십 만 명 손님을 상대로 외식업을 하면서 상대방 마음을 꿰뚫어봐서 그런지 내면의 통찰도 많이 느꼈다고 할까요? 예술의 시작은 거기서부터 시작되는 것 같아요.”

예쁘고 세련된 미술관을 뒤로하고 두 부부는 사무실로 향했다. 옆 건물 지하 2층에 마련된 햇빛도 없는 초라한 사무실이다. 꼭대기에 없는 게 신기하다고 하자, 부부는 “우리는 전혀 이상하지 않다”고 웃었다.

고교 시절, 미술에 뛰어난 재능을 보인 박경원 대표는 "선생님이 도시락 싸들고 미술하라고 부추겼지만, 천재가 아닌 걸 알았기에 일찌감치 포기했다"며 "결국 어릴 때 꿈을 지금에서야 되찾은 기분"이라고 했다. /사진=김고금평 기자

고교 시절, 미술에 뛰어난 재능을 보인 박경원 대표는 "선생님이 도시락 싸들고 미술하라고 부추겼지만, 천재가 아닌 걸 알았기에 일찌감치 포기했다"며 "결국 어릴 때 꿈을 지금에서야 되찾은 기분"이라고 했다. /사진=김고금평 기자